- Мониторы 144 Гц

- Мониторы 240 Гц

- Мониторы 360 Гц

- Мониторы Ultrawide

- Игровые изогнутые мониторы

- Мониторы с NVIDIA G-SYNC

- Мониторы Type-C

- Игровые OLED-мониторы

- Большие мониторы

- Профессиональные портативные

- Мониторы Apple

- Мониторы Type-C

- Мониторы OLED

- Игровые телевизоры

- Телевизоры 4К

- Телевизоры OLED

- Телевизоры HDR

- Телевизоры 8К

- Acer

- AOC

- AOpen

- Apple

- ASRock

- ASUS

- BenQ

- Cooler Master

- Corsair

- DELL

- DIGMA

- DIGMA PRO

- Eizo

- Gigabyte

- GMNG

- Hisense

- HP

- HUAWEI

- iiyama

- Lenovo

- LG

- MSI

- NEC

- NPC

- Philips

- Razer

- Samsung

- Sharp

- Sony

- TCL

- Viewsonic

- Xiaomi

- Офисные мониторы

- Универсальные мониторы

- Доставка

- Обмен и возврат

- Новости

- Оплата частями

- Как сделать заказ

- Кронштейны

- Мыши

- Клавиатуры

- Наушники и гарнитуры

- Очки для монитора

- Игровые консоли

- Освещение для монитора

- Кабели для мониторов

- Сетевые фильтры

- Чистящие средства

- Измерительные устройства

- Коврики для мыши

- Acer

- AOC

- AOpen

- Apple

- ASRock

- ASUS

- BenQ

- Cooler Master

- Corsair

- DELL

- DIGMA

- DIGMA PRO

- Eizo

- Gigabyte

- GMNG

- Hisense

- HP

- HUAWEI

- iiyama

- Lenovo

- LG

- MSI

- NEC

- NPC

- Philips

- Razer

- Samsung

- Sharp

- Sony

- TCL

- Viewsonic

- Xiaomi

- Все товары

- Игровые Телевизоры

- Офисные мониторы

- Универсальные мониторы

- Уценка

К стене! Обзор и тестирование 27-дюймового WQHD-монитора Samsung S27R750QEI

Вступление

Создать нечто новое и заставить поверить в свою задумку потенциальных покупателей – долгий и дорогостоящий процесс. Без серьёзных вложений продукт просто не выстрелит, а поэтому позволить себе это могут только крупные игроки. К таким компаниям относится Samsung, заставившая говорить всех о «квантовых точках», изогнутых матрицах и технологии *VA. Такой непрерывной и продолжительной пропаганде могут позавидовать не менее именитые конкуренты, ведь она действительно сработала, как никогда раньше!

Впрочем, нельзя просто сидеть на месте и пожинать плоды своей работы, надо двигаться дальше. Вслед за ультраширокоформатными 43 и 49-дюймовыми моделями корейцы решили переосмыслить более привычные форматы, запустив в продажу дисплеи под новой концепцией «Space Display», позволяющей существенно экономить рабочее пространство на столе. И вроде бы – «Чего здесь такого?». Ну прикрутили новую подставку, уменьшили габариты корпуса – не очень интересно. Возможно, в случае со второй моделью линейки Space – 32-дюймовым 4К-монитором - это именно так, но герой сегодняшнего обзора – S27R750QEI – совсем другое дело, ведь инженеры совместили новую концепцию с игровой 144 Гц *VA-матрицей, которая, к большому удивлению, оказалась НЕ изогнутой. Интересно? Ещё как!

Справочная информация

Две новинки Samsung Space были представлены в январе 2019 года и совсем недавно стали появляться в продаже. Для S27R750QEI рекомендованная розничная цена значится на уровне 29990 рублей, что, к примеру, существенно дороже, чем сейчас просят за игровой 27-дюймовый WQHD-монитор C27JG50QQI, правда, без каких-либо развитых эргономических возможностей. Если же держать в голове мысль, что герой обзора ещё обязательно подешевеет (до 25000 рублей, как минимум) и взглянуть на представленные на рынке аналоги (естественно, без использования концепции Space), то уже на старте продаж монитор выглядит очень интересным предложением.

В дисплее используется новая плоская 27-дюймовая SVA-панель производства компании Samsung. Модель, к сожалению, осталась неизвестна. Исходя же из заявленного количества отображаемых цветов в 1,07 миллиарда, можно предположить, что матрица является псевдо 10-битной (8-бит + FRC), а в качестве системы подсветки используется продвинутая W-LED c дополнительным светорассеивающим слоем с «квантовыми точками» в виде напыления.

Остальные технические характеристики панели не сильно нас удивили: разрешение 2560 х 1440 пикселей, плотность 109 ppi, максимальная яркость в 250 нит и коэффициент контрастности в 3000:1, что является стандартом для современных *VA-панелей от Samsung. Для новинки заявлена технология Flicker-Free, поэтому есть надежда, что от гибридной схемы подсветки S27R750QEI избавлен.

На фоне заявленных 4 мс GtG и 144 Гц довольно странным выглядит отказ от поддержки технологии адаптивной синхронизации AMD FreeSync, которая для производителя ничего бы не стоила. Зато новинку наделили режимами Eye Saver, Game Mode, улучшенной технологией Eco Saving Plus для энергосбережения и заявили 100 % покрытие стандарта sRGB.

Монитор готов предложить подключение по HDMI 2.0 и miniDP 1.2. Аудио интерфейсы отсутствуют, а единственный USB 2.0 служит для сервисного обслуживания (обновления прошивки и т.п).

Монитор поддерживает функции PbP/PiP для одновременной работы с несколькими источниками. Основная система управления сохранилась за 5-позиционным джойстиком, ставшим одним из трендов в мониторах всех производителей начиная с 2017 года. Встроенную акустическую систему инженеры Samsung решили не ставить и причина здесь, скорее всего, кроется в тонком корпусе устройства.

Монитор отличается «безрамочным» дизайном с небольшими внутренними рамками только с трёх сторон, о чём нам смело заявляют и в самой компании Samsung. Тонкий кронштейн с креплением к столу с помощью струбцины, позволяет установить дисплей на рабочую поверхность толщиной до 90 мм, подвинуть корпус максимально плотно к стене (или краю стола), а также опустить нижний край корпуса в самую нижнюю точку. Благодаря схеме крепления экран можно наклонять в очень широком диапазоне, хотя на сайте производителя значатся совсем другие цифры.

Комплект поставки

Samsung S27R750QEI поставляется в небольшой картонной коробке с новым дизайном. Основной акцент поставлен на используемую концепцию – Space Monitor. Представлено шесть пиктограмм, рассказывающих об основных особенностях модели.

С одной из сторон упаковки коротко рассказано о возможных положениях корпуса в пространстве и схеме крепления подставки к столу, с указанием максимальной толщины столешницы.

По двум наклейкам на упаковке можно узнать серийный номер экземпляра, код модели, цвет корпуса (чёпеый), вес нетто/брутто, место производства (КНР – Китай).

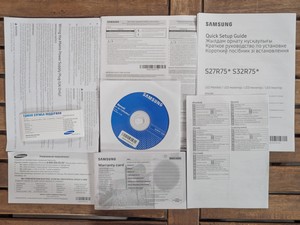

Комплект поставки Samsung S27R750QEI включает в себя следующее:

- Блок питания;

- Кабель Y-образный (питание + HDMI);

- Пластиковый элемент - заглушка;

- CD-диск с драйверами, утилитами и руководством пользователя;

- Краткое руководство пользователя;

- Инструкция по безопасному обращению с устройством;

- Гарантийный талон-книжка;

- Буклет с поздравлениями о совершённой покупке;

- Наклейка с номерами телефонов сервисных центров Samsung.

В комплекте есть всё необходимое для начала беспроблемной работы и получения максимально возможных 144Гц при HDMI-подключении. Для использования интерфейса miniDP кабель придётся докупать самостоятельно и лучше обеспокоится его толщиной заранее, ведь толстый провод будет невозможно уложить в специальный желоб в подставке. Что же касается набора макулатуры, то он вполне обычен, не хватает, разве что, отчёта о заводской калибровке – она для монитора не заявлена – вот и причина.

Дизайн и эргономика

Новая концепция построения рабочего пространства, используемая в мониторе Samsung S27R750QEI, придётся по вкусу любителям порядка на столе и тем, кто орудует на нём не только клавиатурой и мышкой.

Производитель не стал ходить вокруг да около и воспользовался уже знакомыми наработками. Новинка встречает знакомыми элементами и дизайнерским подходом, отсылающим нас к бизнес-линейке мониторов бренда.

Светлые вертикальные линии здесь практически везде – ими покрыты задние части подставки и корпуса. Последний в случае с S27R750QEI изрядно похудел, став ярым атлетом, да и центральная колонна ему полностью соответствует.

Закрепить монитор на подставке можно после её крепления к столу, причём без боязни падения экрана на стол. Для этого будет необходимо воспользоваться четырьмя винтами из комплекта поставки и крестовой отвёрткой. Закрепить же подставку к столу и того проще – несколько простых движений и всё готово.

Система прокладки кабелей в новинке от Samsung выполнена за счёт специальных желобов в центральной колонне и использования Y-образного кабеля HDMI+питание из комплекта поставки. В случае необходимости закрыть место крепления корпуса к подставке также можно воспользоваться планкой-заглушкой из комплекта.

Эргономика монитора обеспечивает практически весь необходимый обычному пользователю спектр и диапазон регулировок. Да, здесь нет переворота в портретный режим и поворот корпуса влево/влево, но концепция этого просто и не предполагает.

Монитор можно полностью отодвинуть к стене, освободив рабочую поверхность для других дел. Можно немного подвинуть, тем самым опустив его не насколько сантиметров, либо полностью придвинуть к себе.

Отметим, что для создания знакомых условий работы перед монитором корпус новинки Samsung надо будет придвинуть к себе на достаточно близкое расстояние, чтобы он не оказался излишне высоко. Тем самым вы украдёте от 30 см глубины рабочего стола. В худшем случае, цифра составит 36 см, что, согласитесь, довольно много.

Как нам кажется, инженерам Samsung стоило бы уменьшить максимальную высоту установки корпуса (мы сомневаемся, что кому-то нужны 214 мм из ТХ) ради того, чтобы экран можно было опустить достаточно низко, не боясь захватить большую часть рабочей поверхности. Ведь при нынешнем подходе экран S27R750QEI часто оказывается излишне близко к пользователю, а места на столе в ходе работы оказывается существенно меньше, чем при использовании многих других – обычных мониторов.

В разговоре о качестве изготовления новинки следует отметить, что все детали монитора соединены друг с другом с минимальными зазорами. Корпус не поддаётся скручиванию, не хрустит и не поскрипывает при сжатии и прочем адекватном физическом воздействии. Покраска элементов равномерная, обработка краёв деталей идеальная. Большая их часть отличается хорошей стойкостью к появлению отпечатков пальцев и мелких царапин. Придраться к качеству изготовления корпуса S27R750QEI сложно, а вот на пластике передней части центральной колонны производитель, всё же, немного сэкономил – она смотрится куда менее выигрышно, чем все остальные детали.

Тем не менее, модель выглядит на свои деньги и даже дороже. За качество изготовления и используемые материалы мы смело ставим 4 с жирным плюсом либо, если вам так больше нравится – пятёрку с минусом.

По фотографии выше можно найти подтверждение тому, что монитор обладает матовой поверхностью матрицы с соответствующими антибликовыми свойствами и заметным кристаллическим эффектом.

В задней части монитора находится наклейка с информацией, дополняющей таковую с наклейки на коробке. Нам становится известна дата производства (февраль 2019 года) и версия (ревизия) дисплея – FA01. Производителем выступает сама компания Samsung, поскольку использовать силы стороннего подрядчика – это вариант других производителей, не имеющих собственных мощностей для производства товаров данного вида. Samsung к ним точно не относится! J

Ну и в заключении отметим порты для подключения. Все они расположились в углублении корпуса на одной колодке. Нужных конечному потребителя здесь всего три, а порт USB 2.0 может быть использован только в условиях СЦ.

Меню и управление

Система управления в новинке от Samsung нам хорошо знакома по другим моделям бренда — этот всё тот же пятипозиционный джойстик, расположенный в задней части устройства.

Синий светодиод питания находится в нижней части передней рамки, но при настройках по умолчанию он активируется, только если монитор находится в режиме ожидания.

Перемещением джойстика вверх или вниз вызываются меню быстрой настройки яркости, контрастности и активации режима Eye Saver Mode. Нажатие по центру вызывает дополнительный блок меню с пятью экранными кнопками. С их помощью можно вызвать основное меню, выбрать источник сигнала, включить функцию PiP|PbP, выключить дисплей или убрать подменю с экрана.

Благодаря пятипозиционному джойстику управлять монитором просто и удобно. А массовый переход всех производителей именно на такой способ взаимодействия с OSD-меню лишь подтверждает изначальную правильность подхода Samsung.

Дизайн меню – не стареющая классика от Samsung: он будет знаком многим обладателям самых разных мониторов бренда за последние лет эдак 10. В случае с новинкой в нём содержится пять разделов.

Первый и главный – Picture. В нём сосредоточены настройки, отвечающие за качество изображения на экране. Регулировке поддаются такие параметры, как яркость, контрастность, резкость, режимы MagicBright, MagicUpscale, уровень чёрного при HDMI-подключении, цветовая температура, усиление RGB и гамма.

Дополнительно можно изменить размер картинки, включить игровой режим, режим Eye Saver (снижение яркости и цветовой температуры) и изменить степень разгона матрицы.

Следующим разделом выступает «PiP|PbP» с настройками вывода нескольких источников изображения на один рабочий экран. Можно выбрать не только положение и их размер, но и источник звука, а также контрастность.

Во третьем разделе сосредоточены настройки самого OSD-экрана. Предлагается выбрать язык локализации (присутствует русский с адекватным переводом и шрифтом), положение, степень прозрачности и задержку автоматического отключения.

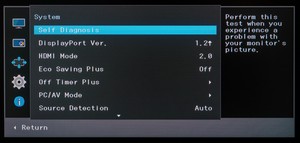

Раздел System содержит в себе параметры, влияющие на поведение дисплея в той или иной ситуации. В нём можно сбросить все настройки к значениям по умолчанию, изменить поведения светодиода питания, выбрать версии HDMI и DP, отключить автоматический выбор источника сигнала и системы энергосбережения (а это стоит сделать в первую очередь, если вас волнует точность цветопередачи).

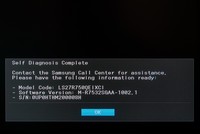

В мониторе появилась новая для Samsung функция самодиагностики. Она призвана решить возможные проблемы с отображением картинки на экране и может быть использована для проверки работоспособности дисплея. Проверочная картинка всего одна и по ней вы точно, к сожалению, не сможете проверить битые пиксели в магазине при покупке. Берите с собой ноутбук!

В последнем пятом разделе можно посмотреть основную рабочую информацию по дисплею. Доступ к сервисному меню найден не был, а причиной тому является джойстик управления. Вероятно, лишь инженеры Samsung знают, как до него добраться, но для простых смертных – это тайна, покрытая мраком.

Результаты тестирования:

Цветовой охват

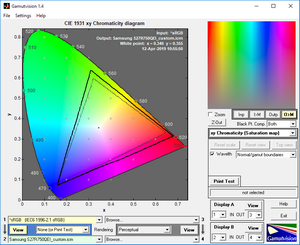

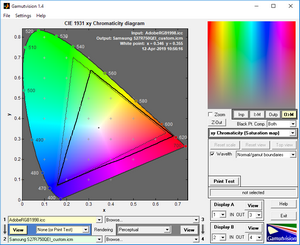

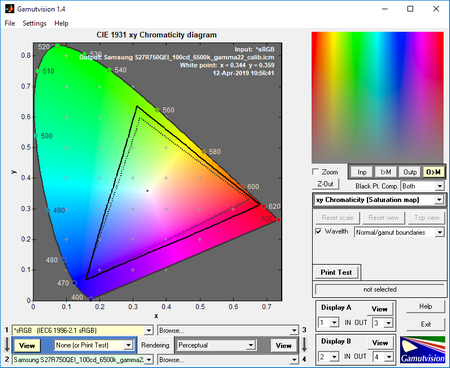

В мониторе S27R750QEI установлена SVA-матрица с подсветкой неизвестного типа (о QD-LED мы можем лишь догадываться). Проверим её цветовой охват:

Первоначальная проверка осуществлялась при заводских настройках дисплея. По представленным скриншотам видно, что монитор значительно превосходит стандарт sRGB на красных, фиолетовых, зелёных и салатовых цветах и немного на синих оттенках. Кроме того, установленная матрица способна продемонстрировать более чистые красные стимулы в сравнении с AdobeRGB. Впрочем, не редко, это приносит лишь головную боль при просмотре знакомого контента, созданного для использования на устройствах со стандартным цветовым охватом.

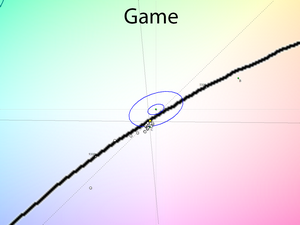

При переходе в режим Eye Saver цветовой охват серьёзно урезается, хотя по 2D диаграмме это сложно увидеть. Единственное, что сразу бросается в глаза – сдвиг опорных точек в пространстве. Что же касается ещё одного дополнительного режима Game, то его возможности цветовоспроизведения, в целом, повторяют полученные при заводских установках.

В ходе ручной настройки и дальнейшей калибровки цветовой охват новинки не увеличился, изменения оказались незначительными.

Итоговые результаты соответствия цветового охвата монитора стандартизированным пространствам следующие (вторая цифра – общий объём цветовых данных):

Стандартные настройки:

- sRGB - 99,6|124,2 %;

- AdobeRGB - 78,7|85,6 %;

- DCI-P3 - 87,5|88,0 %;

Режим Eye Saver:

- sRGB - 76,9|91,1 %;

- AdobeRGB - 62,0|62,8 %;

- DCI-P3 - 62,2|64,5 %;

Режим Game:

- sRGB - 99,1|123,0 %;

- AdobeRGB - 77,9|84,7 %;

- DCI-P3 - 86,7|87,1 % %;

После калибровки:

- sRGB - 99,8|122,7 %

- AdobeRGB - 77,8|84,5 %

- DCI-P3 - 86,3|86,9 %

Все значения были получены при профилировании в среде Argyll CMS, с отсечением цветов и оттенков, выходящих за границы референсных значений. Монитор Samsung действительно покрывает практически 100 % sRGB, но немного не дотягивает до DCI-P3, чтобы говорить о хотя бы о привычных 93-95 % в технических характеристиках. Работа с цветом за новинкой возможна, но не стоит забывать про особенности *VA-матриц (бандинг, постеризация, Black Crush, цветовой сдвиг и т.п).

Говоря об оттенках, превосходящих изучаемые стандарты можно отметить, что бороться с ними возможно уже всем известным вам методом – использование ICC/ICM профилей и программного обеспечения с нормальной поддержкой системы управления цветом (CMS). Среди таковых: продукты компании Adobe, Google Picasa, XnView, средство просмотра фотографий Windows (7, 8, 10), Firefox, Google Chrome и т.д.

Яркость, контрастность и основные показатели цветопередачи

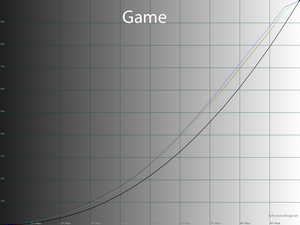

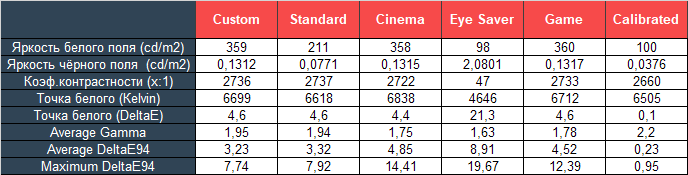

У рассматриваемого монитора присутствует четыре предустановленных режима Picture Mode, но сегодня мы рассмотрим только три из них, исключая Dynamic Contrast (поскольку цветопередача динамически меняется в зависимости от контента на экране). Кроме того, отдельно выделены пресеты Eye Saver и Game, по которым мы также пройдёмся.

По умолчанию же используется Custom Mode со следующими настройками:

- Brightness – 100;

- Contrast – 75;

- Sharpness – 60;

- Color Tone – Normal (50|50|50);

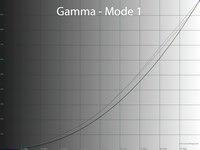

- Gamma – Mode 1;

- Response Time – Faster.

Изучим полученные результаты, представленные в таблице ниже:

Яркость белого поля во всех основных режимах находится на довольно высоком уровне, но значительно снижается после перехода в Standard Mode. Коэффициент контрастности во всех случаях несколько меньше заявленного производителем, что для нас не сильно удивило – так случается очень часто. С резкостью/качеством шрифтом у монитора есть некоторые проблемы, отмеченные и во многих других решениях от Samsung с *VA-матрицами. Решение здесь есть – снижайте значение параметра Sharpness – быстро помогает, но, увы, не до конца.

При переходе в Eye Saver яркость падает до 98 нит, контрастность снижается в десятки раз – до 47:1, а точка белого приближается к 4600К. На его фоне в режиме Game картинка больше напоминает режим Standard, но с иными настройками гаммы – картинка выглядит менее контрастной.

Точка белого настроена на среднем уровне, причём в очень резком Cinema она не улетела в «холодную» зону, чем грешат другие производители. По среднему значению гаммы сразу становится понятно, что о качественной заводской настройке не идёт и речи, что в дальнейшем хорошо продемонстрировали и полученные отклонения DeltaE94 вкупе с результатами гамма-кривых. Картинка не сказать, что очень плоха, но сделать её заметно лучше – посильная задача.

Для получения яркости 100 нит, цветовой температуры белой точки в 6500K и прочих улучшений мы использовали следующие настройки в Custom Mode:

- Brightness – 11;

- Contrast – 75;

- Sharpness – 60;

- Color Tone – Custom (46|50|44);

- Gamma – Mode 2;

- Response Time – Faster (можно Standard).

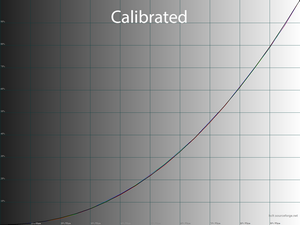

Кроме очевидных изменений мы получили более близкий к референсу результат по гамма-кривым (не отражено в таблице выше). Желаемый же эффект мы смогли достичь лишь после создания и применения профиля с окончательными правками в LUT видеокарты. После этого вопросов к Samsung S27R750QEI не осталось.

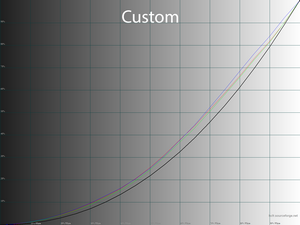

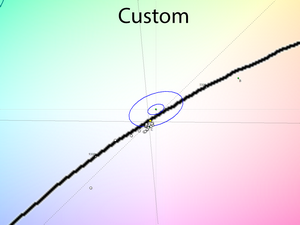

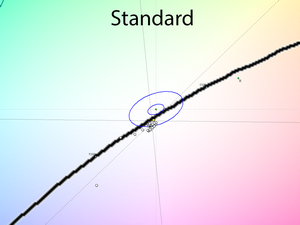

Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT

С помощью программы HCFR Colormeter и “откалиброванного” колориметра X-Rite Display Pro мною были изучены гамма-кривые во всех рассмотренных выше “режимах”, как изначально предустановленных, так и специально “разработанных”. Кроме того, по произведённым измерениям можно оценить расхождение серого клина (точек чёрно-белого градиента) на CIE диаграмме и сделать выводы о преобладании того или иного паразитного оттенка, либо его таковом отсутствии.

Сразу рассмотрим два первых режима, ведь отличия в них только в установленной яркости подсветки. Гамма-кривые в обоих случаях сильно поднимаются относительно референсной линии, начиная с 50 %, что приводит к резкому повышению светлоты и без того светлых оттенков, контрастность картинки на экране заметно снижается. А вот стабильность ЦТ оттенков серого вполне себе ничего, правда, точка белого находится за пределами области DeltaE<3.

Режим Cinema кроме очень резкой картинки продемонстрировал уж совсем очевидный и никому не нужный подъём на гамма-кривых вместе с сильной разбалансировкой RGB каналов всё в той же части. Точки серого потеряли друг друга в пространстве, разбежавшись кто куда смог, чего не скажешь про White Point, сохранившую свои изначальные позиции.

Два дополнительных режима серьёзно отличаются друг от друга. В первом картинка очень тёплая и малоконтрастная с достаточно низкой яркостью и проблемами с серым клином. Game Mode более контрастный, с излишней резкостью и цветовой насыщенностью. Для продолжительного использования, пожалуй, подходит только Eye Saver, но и он – сильно на любителя.

В ходе ручной настройки мы смогли выправить гамма-кривые, а дополнительные правки в LUT-видеокарты «добили» их почти до идеала. Стабильность ЦТ оттенков серого значительно повысилась, почти все точки стали находится в районе DeltaE<3. Проблем с отображением теней и светов не осталось, картинка приобрела законченный – более правильный вид.

Дополнительные возможности и настройки

У новинки Samsung нет каких-либо встроенных датчиков (освещенности, приближения), а в меню среди пунктов максимально сильно влияющих на точность цветопередачи есть несколько режимов Gamma Mode.

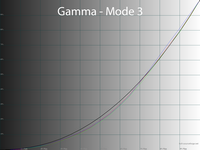

По умолчанию, напомним, выставлен первый режим, но, как показали наши измерения, с такими установками картинки не хватает контрастности. Идеалом для постоянной работы и дальнейшей калибровки выглядит Mode 2 со средним значением гаммы в 2.15, а Mode 3 понравится любителям контрастной картинки с «заваленными» тенями.

Равномерность градиентов

Установленная в монитор псевдо 10-битная SVA-матрица, несмотря на не самую лучшую заводскую настройку, смогла продемонстрировать вполне качественные градиенты, в том числе после внесения ручных правок.

После калибровки с достаточными правками в LUT видеокарты градиенты заметно пострадали. Появилось большое количество резких переходов с паразитными оттенками, особенно в диапазоне 0-20 %. Общий же объём проблемных элементов оказался внушительным, что хорошо видно на второй фотографии выше.

Но тесты тестами, а в реальной работе столкнутся с проблемными градиентами достаточно сложно. Куда вероятнее вы увидите так называемый бандинг и сложности с проработкой тёмных элементов на картинках со сжатием. Чем оно выше и чем темнее изображение, тем больше огрехов на экране монитора Samsung S27R750QEI. Нас такое поведение *VA-монитора давно не поражает, но тем пользователи, которые ещё не успели столкнутся с подобным с глазу на глаз, будут сильно огорчены. И, к сожалению, поправить это ручной настройкой или полноценной калибровкой нельзя. Таковы особенности подобных мониторов.

Стабильность цветовой температуры

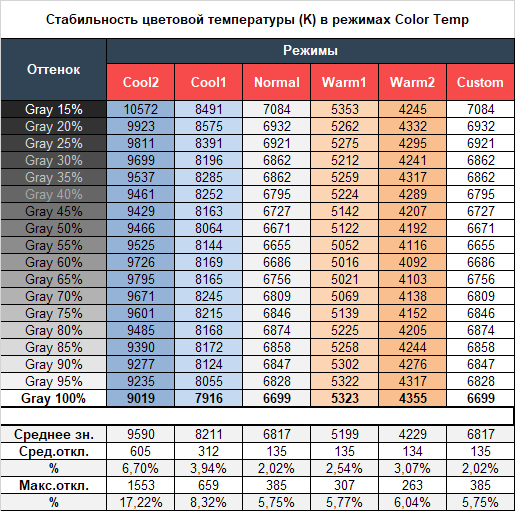

Продолжим изучение монитора Samsung S27R750QEI, оценив стабильность цветовой температуры в стандартных и специальных режимах изображения.

Результаты данной таблицы представляют из себя отклонения точек серого клина по оси X. Вертикальную ось они не затрагивают, а поэтому оценить наличие паразитных оттенков возможно лишь по CIE диаграмме из подраздела “Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT”.

Стабильность цветовой температуры в двух наиболее адекватно настроенных режимах оказалась на уровне выше среднего. Похожий результат продемонстрировал несколько проблемный Game Mode. Хуже всего себя показал режим Cinema, что лишь подтверждает положение точек серого клина на CIE-диаграмме в одном из разделов этого тестирования.

После проведения ручных правок в режиме Custom и дальнейшей калибровки нам удалось добиться почти двукратного снижения среднего отклонения, но максимальное оказалось чуть выше, чем при настройках по умолчанию.

Теперь рассмотрим результаты специальных режимов Color Tone. Производитель представил выбор из шести различных вариантов – от Cool 2 до Warm 2. Проверим каждый из них:

Тут можно отметить следующее:

- Все режимы соответствуют своим названиям;

- Чем дальше от ~6500 Кельвин (или от режима Normal), тем выше отклонения – особенно это заметно по росту максимальных отклонений;

- Режим Custom полностью повторяет Normal выставленный по умолчанию – это не удивительно, учитывая одни и те же значения RGB.

Итоги таковы: стоит забыть о дополнительных заводских режимах ЦТ (если, конечно, у вас не очень специфичное освещение или особая страсть к “тёплой” или “холодной” картинке) и предпочесть заводские установки либо режим Custom с дальнейшими ручными правками под присмотром измерительных приборов. Других адекватных вариантов – не дано!

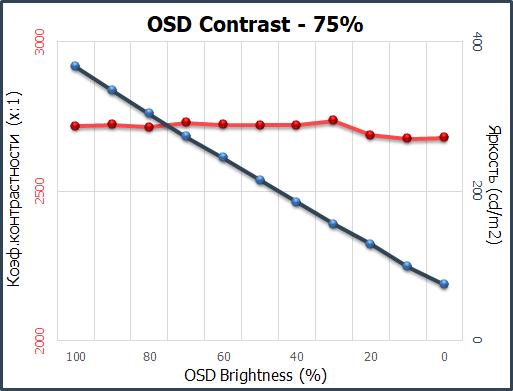

Стабильность контрастности и диапазон изменения яркости

Для изучения стабильности контрастности и диапазона изменения яркости был использован режим Custom с настройками по умолчанию. Значение Brightness менялось с 100 до 0% с шагом в 10 единиц. Для представленной ниже таблицы измеренные значения были получены через программу HCFR, которая даёт возможность более точно оценить уровень чёрного (три знака после запятой) и соответственно определить достоверный коэффициент контрастности.

Полученный рабочий диапазон яркости при стандартных настройках составил 75-367 нит при коэффициенте контрастности в ~2700:1 в среднем. Снижение яркости линейно, коэффициент контрастности достаточно стабилен во всём диапазоне, но его уровень ниже заявленного в ТХ, что, в целом, совсем не страшно и никак не влияет на картинку на экране.

Значение верхней границы яркости точки белого в 367 нит позволит работать с монитором в большинстве ситуаций, когда на рабочем месте очень светло или на экран падают отраженные/прямые лучи солнца. А вот за нижнее значение в 75 нит инженеров компании Samsung мы похвалить не можем (хотя на общем фоне это вполне низкое значение).. Для любителей работать в очень затемнённом помещении или вовсе без источников внешней подсветки ночью – многовато будет. Придётся снижать через параметр Contrast, с некоторыми ухудшениями точности воспроизведения картинки.

Скорость матрицы

В новинке заявлена SVA-матрица со временем отклика в 4 мс, измеренными по методике GtG. Инженеры Samsung оставили монитор без какой-либо системы вставки «чёрного кадра», что, учитывая стоимость решения и его позиционирование на рынке - вполне естественно.

По умолчанию установлено среднее значение разгона Response Time – Faster. Доступны и два других варианта – Standard и Fastest. Давайте сравним их между собой:

В сравнении с 60-75 Гц мониторами с любыми типами матриц, герой обзора, безусловно, очень быстр. Плавность картинки на экране значительно выше, однако, длина шлейфов на движущихся элементах совсем не та, которую ждёшь на игровом 144 Гц мониторе.

Монитор совершенно точно уступает по скорости TN+Film и IPS-вариантам, но, вместе с тем, предлагается по адекватной цене (хотя тут можно поспорить, вспоминая тот же Acer Nitro VG270UP на IPS) и отличается куда более стабильной и приятной для глаз картинкой, чем на TN-ках.

При настройках по умолчанию шлейфы не велики, но на тёмных переходах их длина значительно увеличивается, что свойственно большинству *VA-моделей. В свою очередь, режимы Standard и Faster отличаются не сильно, но последний всё же чуточку быстрее. Так что производителя в данном решении мы поддерживаем. Тем же, кто хочет ещё быстрее и не боится столкнуться с хорошо различимыми артефактами мы можем посоветовать выставить режим Fastest. Возможно, он вас полностью устроит.

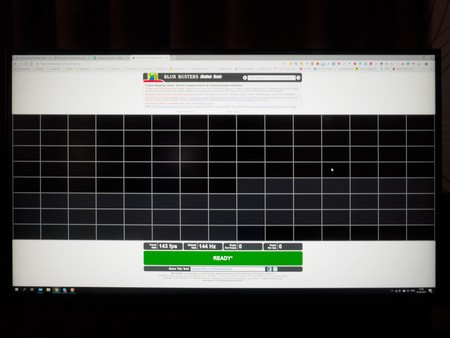

Пропуск кадров при работе на частоте 144 Гц (возможный максимум) отсутствует – подтверждено специальным тестом из пакета TestUFO. И заметьте – для этого совсем не обязательно использовать видеокарту от AMD. Всё работает как надо и на NVIDIA, в том числе поддерживаемая технология адаптивной синхронизации AdaptiveSync|FreeSync.

Углы обзора и Glow-эффект

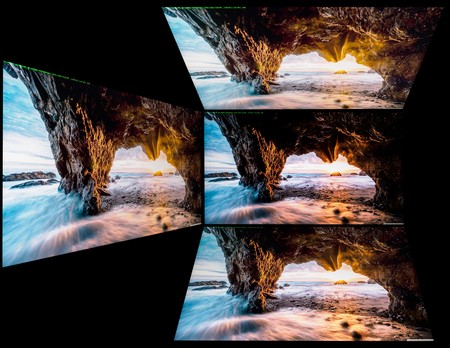

С момента появления 27-дюймовых *VA-матриц стандарта WQHD прошло почти два года, но углы обзора на них сохранились примерно на том же уровне, что и на Full HD-вариантах.

На мониторе Samsung S27R750QEI при изменении угла обзора в любой из двух плоскостей снижение цветовой насыщенности и потеря контрастности происходят достаточно быстро. При углах порядка 45+ градусов изменения более сильные, происходит заметный цветовой сдвиг и появление паразитного оттенка в той или иной части экрана. Эффект Black Crush, свойственный всем *VA-мониторам, проявляет себя в полной мере, пускай и не так сильно, как на старых дисплеях (речь, в большей степени, идёт про совсем старые модели 4-7-летней давности).

Наиболее сильные изменения происходят, как и всегда, если встать перед монитором. Явные отличия по углам обзора от дорогих IPS конкурентов есть, но в основном они проявляют себя при тех углах обзора, при которых вы никогда не будете работать за монитором. Однако, если вы ищите просто лучшее в этом вопросе, то *VA-решения можно не рассматривать вовсе.

Как видно, угловой Glow-эффект на них выражен значительно сильнее, чем на IPS. Картинка моментально теряет контрастность, становится блеклой, проявляется эффект дымки.

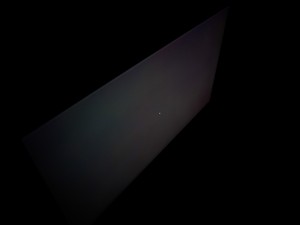

Не порадует вас монитор и своим Glow-эффектом и на чёрном поле (хотя многие думают, что у *VA-дисплеев его нет). Во-первых, сразу становится ясно, что глубина чёрного на поверхности матрицы сильно отличается в зависимости от участка экрана, во-вторых – чёрный под углом быстро приобретает различные паразитные оттенки (безусловно, не такие явные, как на IPS), выцветает, становится заметна слабая неоднородность поля. Учитывая не самую высокую стабильность картинки, в реальной работе нареканий может быть достаточно. С другой стороны, если вы работали с современными *VA-дисплеями ранее, то никаких открытий S27R750QEI вам не принесёт и будет радовать своими возможностями ещё долгое время.

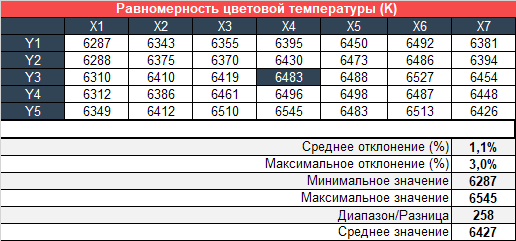

Равномерность подсветки и цветовой температуры

Равномерность подсветки монитора и цветовой температуры по полю экрана проверялась в 35 точках при установленной яркости монитора в 100 нит. За основу всех подсчётов (отклонений) брались данные из центральной точки.

При установленной яркости среднее отклонение от центральной точки составило 11,1 %, а максимальное – 22,5 %. Результат для столь небольшого дисплея - откровенно низкий.

По представленной выше диаграмме поверхности можно наглядно увидеть, где расположены наиболее проблемные (тёмные) области. У нашего экземпляра они смещены вправо.

Фотография выше демонстрирует белое поле (недоэкспонированное) без дополнительных коррекций в графическом редакторе. Проблем достаточно, что ранее уже подтвердили полученные цифры.

При взгляде на серое поле различной яркости проблемы становятся видны в разы сильнее, но это вполне обычное явление.

Теперь рассмотрим черный фон, оценив его равномерность по трём фотографиям, сделанным на разном расстоянии до дисплея, чтобы вы могли наглядно увидеть все проблемные зоны попавшего к нам в руки экземпляра, как с учётом различных эффектов (Glow, цветового сдвига), так и без (фотография снизу). Первые две сделаны в ~70 см от экрана, с разной экспозицией при съёмке, чтобы лучше увидеть неравномерность чёрного поля и более точно оценить реальный Glow-эффект.

В данном вопросе S27R750QEI нас не удивил, продемонстрировав вполне обычный результат для *VA-дисплея с подобной диагональю. Ничего плохого и отталкивающего мы не увидели. Всё в рамках допустимого.

При отдалении от экрана Glow полностью пропадает, но становится видна неоднородность поля почти по всей поверхности экрана.

Это явление, в последнее время, тоже становится нормой для *VA-моделей и ожидать равномерное поле на другом экземпляре – бесполезно.

Теперь перейдём к рассмотрению равномерности цветовой температуры на всей площади экрана:

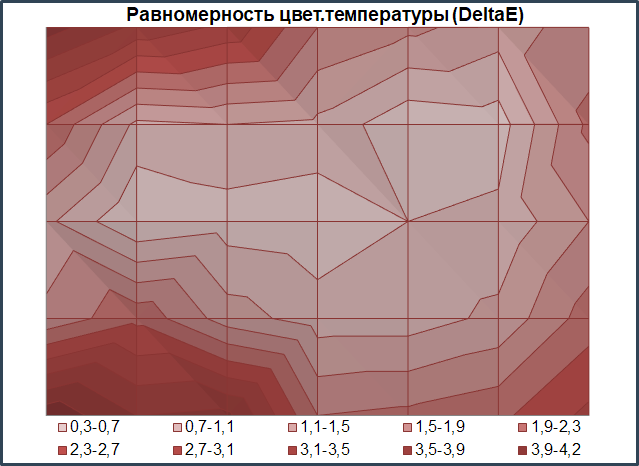

При тестировании использовались ручные настройки ЦТ для получения 6500K, яркость белого поля в центральной точке сохранялась на уровне 100 нит. Среднее отклонение оказалось на уровне в 1,1 %, максимальное же составило 3 %, при разнице между минимумом и максимумом всего в 258К. Результат очень высокий, однако, цветовая температура меняется строго по диагонали, без каких-либо резких всплесков в той или иной части экрана.

Выглядит это как показано выше на диаграмме поверхности. Учитывая же небольшой рабочий диапазон цветовой температуры и низкие результаты равномерности по уровню яркости, вы можете забыть, что у S27R750QEI есть какие-то проблемы с равномерностью ЦТ. Или нет?

Если оценивать не только сухие цифры рабочей температуры, но и общие отклонения, то оказывается, что у нашего экземпляра проблемной оказывается не только левая часть, но и верхняя.

Максимальное отклонение достигло аж 10 единиц DeltaE, а среднее добралось до 4,6 – это достаточно много, а значит, что проблемы у S27R750QEI всё же есть и, возможно, стоит поискать экземпляр получше.

Особенности (КЭ, ШИМ, паразитные звуки, ощущения от работы и др.)

В мониторе Samsung S27R750QEI применена «безрамочная» матрица с матовой защитной поверхностью. Рассмотрим полученный макроснимок:

В первую очередь видна классическая структура пикселей для современных SVA панелей от Samsung с несколькими доменами на sub-pixel. Используемая поверхность достаточно грубая (по современным меркам), отличается серьёзными антибликовыми свойствами, но, тем не менее, не столь значительно влияет на видимость кристаллического эффекта, как это может показаться на первый взгляд. От эффекта Cross Hatching используемая матрица не страдает, а вот усиление КЭ при изменении угла просмотра имеет место быть.

Некоторые неприятные особенности проработки мелких элементов и шрифтов – норма этих дней для многих *VA-панелей, а герой сегодняшнего обзора, увы, не стал исключением. Вы можете сравнить проработку текста на современных IPS и *VA по нашим обзорам, чтобы в этом убедиться. Многие вопросы сразу пропадут.

Помочь же улучшить качество шрифтов на S27R750QEI вполне возможно с помощью регулировки резкости в настройках меню. Двигайтесь в сторону снижения и через минуту вы подберёте более подходящее для себя значение.

Монитор заявлен как Flicker-Free, что для мониторов Samsung за последние годы – редкость, ведь, как правило, пользователи привыкли к использованию гибридной схемы подсветки. Таким образом, во всем диапазоне изменения яркости подсветки картинка стабильна, заметное мерцание не обнаружено, а пользователь не получает дополнительную нагрузку на глаза и голову.

Монитор использует в своём составе внешний блок питания. Паразитные звуки во время работы на любых настройках выявлены не были

Выводы

Рассмотренная новинка оказалась достаточно интересным предложением не только на рынке игровых дисплеев, но и просто среди дисплеев для всего и вся. Как вы знаете, найти обычный 60 Гц *VA-монитор с разрешением 2560 х 1440 пикселей и диагональю 27 дюймов – сложно выполнимая задача, да и заплатить придётся сполна. Монитор S27R750QEI, в свою очередь, подходит под все основные запросы и предлагает уникальное сочетание характеристик. Ничего подобного у других производителей вы просто не найдёте!

Монитор сочетает в себе то, что раньше и представить было сложно. Для новинки производитель нашёл в своём сундуке (или создал с нуля) плоскую *VA-панель с высокой частотой развёртки и увеличенным цветовым охватом, воспользовался уникальной в своём роде подставкой и уместил матрицу в тонком корпусе, который не потерял своего шарма и качества исполнения.

Между тем, сделать продукт идеальным, как мы изначально предполагали, у производителя не вышло. Используемая высокая центральная стойка и точка крепления в совокупности создали проблему в виде расстояния в 36 см от края стола до экрана при желании опустить корпус на стол. Это цифру можно снизить до примерно 30 см если вас устроит более привычное положение монитора на рабочем столе. В сравнении с мониторами с обычными небольшими подставками – это непривычно много. S27R750QEI часто оказывается очень близко к глазам пользователя, а при максимальном отдалении – очень высоко.

Качество используемой матрицы нельзя отнести к высокому. Над заводской настройкой производитель долго не думал, равномерность подсветки «подхрамывает», в наличии все приятные и не очень (таких существенно больше) особенности современных *VA-панелей. Выбирать новинку стоит лишь в случаях, если вас интересует эксклюзив, есть интерес к быстрой уборке на рабочем месте (отодвинул монитор и свободный стол весь ваш), нравятся 144 Гц, но вы не перевариваете изогнутые панели, а цена играет далеко не последнюю роль. Удачи в правильном выборе!

____________________________________________________________________________

Для любителей читать только выводы - основные достоинства и недостатки Samsung Space S27R750QEI в краткой форме представлены ниже.

Достоинства:

- Уникальная концепция Space Display;

- Отличное качество сборки и используемых материалов;

- Продуманные системы крепления к столу и прокладки кабелей;

- Достаточно эргономичная подставка;

- Удобная и беспроблемная система управления;

- Хороший комплект поставки (особенно Y-образный кабель для HDMI+питание);

- Широкий цветовой охват – но в этом есть и свои минусы;

- Достаточно высокая стабильность цветовой температуры в основных режимах;

- Адекватно выполненный разгон матрицы со 144 Гц частотой вертикальной развёртки (но игровые IPS и, тем более, TN+Film-решения будет точно быстрее, особенно на тёмных переходах) и отсутствие пропуска кадров;

- Поддержка технологии адаптивной синхронизации AMD FreeSync;

- Подсветка без мерцания – Flicker-Free, а не гибридная схема, как раньше;

- Отсутствие Cross Hatching эффекта и паразитных звуков во время работы;

- Достаточно демократичная цена, учитывая предложенные возможности и отсутствие похожих моделей на рынке – кроме того, уже в ближайшее время ожидается снижение цены (оно уже потихоньку начинается).

Недостатки:

- Недостаточно качественная заводская настройка – изображение малоконтрастное (можно быстро поправить установкой другого режима гаммы);

- Явный бандинг и постеризация на сложных тёмных цветовых переходах – вполне обычное явление для современных *VA-моделей;

- Плохая равномерность подсветки на белом поле по уровню яркости и цветовой температуре (об этом мы догадались только по фотографиям и отклонениям DeltaE).

Может не устроить:

- Отсутствие VESA-совместимого крепления (с другой стороны – а зачем оно для такой модели?);

- Более заметный кристаллический эффект, чем на моделях с полуматовой рабочей поверхностью;

- Средняя равномерность подсветки на чёрном поле – видна неоднородность поля;

- Средние углы обзора и недостаточно качественная проработка мелких элементов и текста (примеры представлены в соответствующем разделе);

- Небольшой выбор интерфейсов для подключения и отсутствие USB-портов для подключения периферии (один сервисный порт не в счёт);

- Реальный коэффициент контрастности ниже заявленного (2700:1 в среднем), а минимальная яркость всего 75 нит;

- Отсутствие встроенной акустической системы;

- Эффект Black Crush, как и на всех *VA мониторах.

____________________________________________________________________________

Грыжин Александр aka =DEAD=