- Мониторы 144 Гц

- Мониторы 240 Гц

- Мониторы 360 Гц

- Мониторы Ultrawide

- Игровые изогнутые мониторы

- Мониторы с NVIDIA G-SYNC

- Мониторы Type-C

- Игровые OLED-мониторы

- Большие мониторы

- Профессиональные портативные

- Мониторы Apple

- Мониторы Type-C

- Мониторы OLED

- Игровые телевизоры

- Телевизоры 4К

- Телевизоры OLED

- Телевизоры HDR

- Телевизоры 8К

- Acer

- AOC

- AOpen

- Apple

- ASRock

- ASUS

- BenQ

- Cooler Master

- Corsair

- DELL

- DIGMA

- DIGMA PRO

- Eizo

- Gigabyte

- GMNG

- Hisense

- HP

- HUAWEI

- iiyama

- Lenovo

- LG

- MSI

- NEC

- NPC

- Philips

- Razer

- Samsung

- Sharp

- Sony

- TCL

- Viewsonic

- Xiaomi

- Офисные мониторы

- Универсальные мониторы

- Доставка

- Обмен и возврат

- Новости

- Оплата частями

- Как сделать заказ

- Кронштейны

- Мыши

- Клавиатуры

- Наушники и гарнитуры

- Очки для монитора

- Игровые консоли

- Освещение для монитора

- Кабели для мониторов

- Сетевые фильтры

- Чистящие средства

- Измерительные устройства

- Коврики для мыши

- Acer

- AOC

- AOpen

- Apple

- ASRock

- ASUS

- BenQ

- Cooler Master

- Corsair

- DELL

- DIGMA

- DIGMA PRO

- Eizo

- Gigabyte

- GMNG

- Hisense

- HP

- HUAWEI

- iiyama

- Lenovo

- LG

- MSI

- NEC

- NPC

- Philips

- Razer

- Samsung

- Sharp

- Sony

- TCL

- Viewsonic

- Xiaomi

- Все товары

- Игровые Телевизоры

- Офисные мониторы

- Универсальные мониторы

- Уценка

Ничего лишнего. Обзор и тестирование игрового Full HD монитора BenQ Zowie XL2540

Обзор BenQ Zowie XL2540

Вступление

Прошёл почти год с момента анонсирования первых 240 Гц моделей мониторов. Опробовать их в действии успели немногие, но разговоры на форумах ведутся без перерывов. Первым в поле зрения любителей всего нового удалось выйти модели PG258Q от компании ASUS, с которой мы уже успели познакомиться. Производитель на одну-две недели оказался быстрее, чем сотрудники в конкурирующей компании BenQ и это помогло ему стать более заметным продуктом в классе игровых мониторов, несмотря на свою высокую стоимость, особенно если брать в расчёт его диагональ и разрешение.

Конкурент (но не прямой) в лице BenQ Zowie XL2540 появился в продаже раньше, а его цена оказалась ниже, причём не только из-за политики BenQ, но и отсутствия технологии адаптивной синхронизации NVIDIA G-Sync. Переплачивать за неё у многих не возникает никакого желания, а вот заполучить в свои руки максимально доступный 240 Гц монитор – разговор совсем другой.

Обзор BenQ Zowie XL2540 - Справочная информация

Новинка компании BenQ была представлена публике в конце октября 2016 года, а появилась в продаже после новогодних праздников. За прошедшее время количество схожих моделей с 2-3 штук выросло до 8, но XL2540 так и остался одним из самых доступных (от 26000-27000 рублей в Московских интернет магазинах). Опережает его лишь решение от AOC, но говорить о схожем качестве, к сожалению, не приходится.

Теперь рассмотрим основные характеристики героя сегодняшнего обзора:

По подтверждённым данным в мониторе Zowie XL2540 используется псевдо 8-битная TN+Film панель от AUO, модель M250HTN01.0. Это 24,5-дюймовая матрица с разрешением стандарта Full HD, высокой максимальной яркостью, низким временем отклика и прочими атрибутами панелей подобного рода. В качестве системы подсветки применяется обычные «белые» светодиоды (W-LED) без мерцания – Flicker-Free.

Главной «фишкой» обозреваемого решения является повышенная до 240 Гц частота вертикальной развёртки. Похожая по ТХ матрица используется в ASUS PG258Q, но название у неё всё же другое. Возможно, она была спроектирована для использования с модулем G-Sync, который в решение от BenQ не используется.

Монитор BenQ Zowie XL2540 отличается эргономичной подставкой с четырьмя степенями свободы, наличием поддержки VESA-совместимого крепления (100x100 мм) и качественным матовым корпусом. Производитель «не пошёл на поводу» современных трендов и воспользовался классическим дизайном с обычными – видимыми рамками.

Выжать максимум из героя обзора можно лишь при DisplayPort-подключении. Во всех остальных случаях частота будет ограничена на уровне 120-144 Гц. В BenQ хвастаются функциями Black eQualizer, Low Blue Light, большим количеством игровых режимов, дополнительным контроллером управления S Switch, который вы ранее могли видеть у других моделей серии XL. А одним из главных отличий от конкурентов выступают регулируемые пластиковые шторки защиты от бликов (исключительно с двух сторон), напоминающие «творения» других производителей в области профессиональных дисплеев. Их эффективность и необходимость мы обсуждать не будем – у каждого своё личное мнение на этот счёт. Но выглядит с ними XL2540, конечно, эффектно и завораживающе.

Обзор BenQ Zowie XL2540 - Комплект поставки

Монитор BenQ поставляется в небольшой картонной коробке с минимальным количеством полиграфии, выполненной в чёрно-красной гамме – под стиль устройств новой серии.

С двух сторон представлены логотипы компании и линейки Zowie, название монитора, а также его графические контуры. Для переноски удобно использовать пластиковую ручку сверху.

Об основных характеристиках модели, её названии, размерах и прочем пользователь может узнать из информации, представленной на одной из наклеек. По ней же можно узнать ревизию конкретного экземпляра, дату и место производства.

Комплект поставки BenQ Zowie XL2540 находится в двух картонных коробочках и включает в себя следующее:

- Силовой кабель;

- Кабель DisplayPort;

- Кабель USB 3.0 для подключения к ПК;

- Прорезиненный чёрный «чехол» для монитора;

- Контроллер управления S Switch;

- Проспект по безопасному использованию (Important Safety Instruction);

- Руководство по быстрой настройке;

- Мини-книжка с условиями гарантийной политики;

- Набор из пластиковых шторок защиты от паразитных засветок и крепления;

- CD-диск с руководством пользователя, ПО и драйверами.

Обзор BenQ Zowie XL2540 - Дизайн и эргономика

Некоторое время назад в компании BenQ решили произвести «ребрендинг» и в названии игровых мониторов XL появилось новое слово – Zowie. Под этим брендом выпускаются игровые манипуляторы (мышки, клавиатуры) и аксессуары (звуковые системы, коврики и т.д).

Очевидно, что многие ожидали кардинальных изменений внешнего вида мониторов BenQ, однако, ещё в 2014 году была найдена «золотая середина», которую дизайнеры компании решили практически незаметно менять. Так произошло с новым XL2540, не сильно отличающимся от уже старого XL2430.

Производитель избавился от глянцевой круглой вставки в нижней части центральной колонны, слегка уменьшил толщину верхней рамки, перенес клавиши управления, воспользовался фактурным полуглянцевым пластиком в задней части устройства (так меньше видны царапины и пыль) и, конечно, куда уж без этого, добавил логотип Zowie.

Ах да, ещё мы забыли про регулируемые пластиковые шторки, которые и создают совсем иной образ и привлекают взгляды. Без них монитор смотрелся бы не столь интересно и, возможно, потерялся бы на фоне своих конкурентов. На одних 240 Гц в сфере небольших Full HD TN+Film-мониторов – не выехать!

В мониторе применяется быстросъёмный механизм соединения корпуса и центральной стойки. При желании дисплей можно повесить на любой VESA-кронштейн стандарта 100x100 мм. Четыре необходимых отверстия находятся на своих местах.

В верхней части подставки находится вырез-ручка для удобства переноски монитора с места на место (преимущество исключительно для игроков, приходящих на турниры со своим набором «железа»), а для запоминания высоты установки корпуса на подставке есть специальная красная шкала с перемещающимся индикатором. Подобное мы давно видели на профессиональных мониторах ASUS и моделях других брендов. BenQ тут не исключение.

Небольшая по габаритам подставка отличается выделенной областью для установки дополнительного контроллера управления S Switch. Однако, до сих пор никакого магнита (хотя бы так) для лучшей фиксации в BenQ не установили.

Система прокладки кабелей выполнена максимально просто – за счёт круглого выреза с красным кольцом-вставкой в нижней части центральной колонны. Эффективность такого решения не велика, но хотя бы что-то.

Светозащитные козырьки крепятся к монитору с помощью двух винтов. Регулировка выполняется плавно в диапазоне от 0 до почти 180 градусов. Максимально эффективный угол раскрытия (чтобы не появлялись лишние тени и засветки от источников внешнего освещения) – тот, что демонстрируется на фотографиях от самого производителя.

Все детали монитора соединены друг с другом с минимальными зазорами. Люфт в местах соединений отсутствует, покраска элементов идеальная. Монитор не хрустит и не скрипит при сдавливании, не поддаётся скручиванию. Корпус жёсткий и практичный.

Единственный элемент, вызывающий вопросы – полуглянцевый пластик с фактурной поверхностью в задней части корпуса – не очень практично на общем фоне. С другой стороны, это всяко лучше чёрного глянца, используемого в предыдущих моделях серии XL, поэтому претензия эта так… с натяжкой.

В итоге за внешний вид монитора мы ставим заслуженные 4,5 балла из 5, а за качество изготовления и используемые материалы оценка максимальная.

По одной крупной наклейке на корпусе можно подтвердить информацию, указанную на коробке. Для пользователя самыми главными так и остаются: серийный номер, дата и место производства, ревизия экземпляра.

Дополнительный блок с интерфейсами расположился с левой стороны корпуса. Здесь у нас выдвижной «крюк» для наушников, два USB 3.0 для подключения периферии, аудиовход для микрофона и 3,5 мм выход на наушники или внешнюю акустическую систему. Встроенная акустическая система в мониторе не используется.

С эргономикой подставки у монитора BenQ всё прекрасно. Доступен наклон панели в пределах от -5 до +20 градусов, поворот вправо-влево на 45 градусов, изменение высоты на 140 мм.

Присутствует дополнительная возможность переворота корпуса в портретный режим. К слову, центровка панели из-за этого практически не пострадала. Всё жестко и фиксировано. В этом вопросе инженеры BenQ показали себя с лучшей стороны.

Основание подставки выполнено из металла на поверхности которого расположилось шесть резиновых ножек для лучшего удержания монитора на рабочем столе. Справляются они с этой задачей хорошо.

Обзор BenQ Zowie XL2540 - Меню и управление

Управление монитором производится посредством шести физических клавиш, расположенных в правой нижней части корпуса. Клавиша включения питания отличается не только большим размером, но и встроенной подсветкой, которая не мозолит глаза.

Система управления не требует привыкания, хотя, возможно, не столь удобна, как пятипозиционный джойстик применяемый во многих современных моделях мониторов. Благодаря наэкранным подсказкам совершать походы в меню можно в любое время суток, не испытывая дискомфорта и проблем. Скорость отклика системы управления на действия пользователя у XL2540 не самая высокая, но дискомфорта это не доставляет.

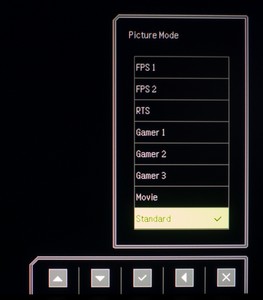

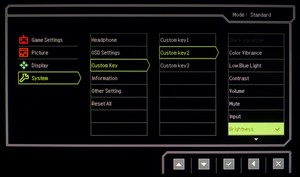

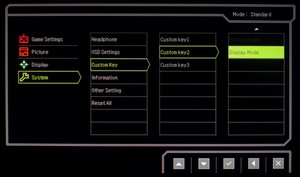

Функции с быстрым доступом могут быть переназначены для трёх основных клавиш из пяти доступных. Выбор большой, каждый найдёт себе максимально подходящий вариант. По умолчанию производитель установил следующие возможности: выбор предустановленного режима, регулировка параметра Color Vibrance (нелинейное повышение насыщенности) и Black eQualizer (эквалайзер чёрного).

Теперь перейдем к рассмотрению структуры основного меню, скрытого за соответствующей кнопкой:

По сравнению с XL2430 выпущенным в 2014 году у нового XL2540 поменялась структура меню, его наполнение, но дизайн остался без изменений, что нас уже никак не удивляет.

Первый раздел с игровыми настройками предлагает пользователю изменить различимость крайних тёмных оттенков (правда, увы, затрагиваются не только они), цветовую насыщенность картинки, активировать технологию Low Blue Light для снижения синей составляющей спектра и отключить Instant Mode (положительно влияет на инпут-лаг). Также можно сохранить произведённые изменения в три доступные области для пользовательских установок, которые можно будет быстро активировать, воспользовавшись контроллером S Switch.

Во втором разделе Picture присутствуют куда более знакомые и важные параметры: яркость, контрастность, динамическая контрастность, резкость, режимы гаммы и цветовой температуры, регулировка разгона матрицы AMA, сброс настроек раздела к значениям по умолчанию.

В Display большая часть параметров доступна только при HDMI-подключении. Из активных всегда: выбор источника сигнала и режима работы встроенного скалера изображения.

Все остальные настройки, не влияющие непосредственно на картинку, находятся в последнем разделе System. В нём пользователь может изменить функции с быстрым доступом для трёх клавиш, настроить внешний вид меню (в том числе выбрать иную локализацию), посмотреть основную рабочую информацию по дисплею.

Доступны выбор версии DP и HDMI, таймер автоматического выключения, изменение режима работы светодиода питания, автоматический выбор источника сигнала, регулировка уровня громкости и включение быстрой зарядки (USB Super Charging) при использовании встроенных USB-портов.

Доступна регулировка громкости для подключённых наушников, выключение звуков при работе с клавишами управления и дезактивация подсветки клавиши питания. Для сброса всех настроек можно воспользоваться функцией Reset All.

Обзор BenQ Zowie XL2540 - Результаты тестирования:

Обзор BenQ Zowie XL2540 - Цветовой охват

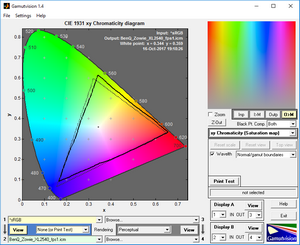

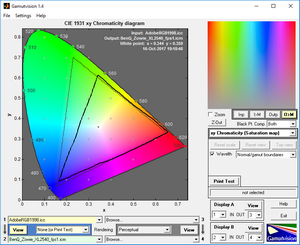

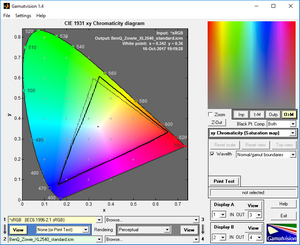

В мониторе Zowie XL2540 установлена довольно новая TN+Film матрица, предназначенная исключительно для игровых моделей мониторов. Проверим ее цветовой охват на примере новинки от BenQ:

Первоначальная проверка осуществлялась при заводских настройках дисплея в режиме FPS1 с довольно посредственной по всем параметрам оценки картинкой. По представленным скриншотам видно, что все три опорные точки заметно сдвинуты в пространстве относительно sRGB стандарта. Монитор превосходит его на красных, зелёных и желтых стимулах, но отстаёт на синих и фиолетовых оттенках. Это небольшая проблема для монитора изначально ориентированного на игры, где точность цветопередачи играет совсем незначительную роль.

Переход к режиму Standard, где картинка выглядит правильнее и наиболее комфортна для глаз, результаты меняются не сильно.

Итоговые результаты соответствия цветового охвата монитора стандартизированным пространствам при настройках по умолчанию, в режиме Standard, после настройки и калибровки:

- <b>sRGB</b> – 87,7 %, 88,3 % в Standard и 88,6 % после настройки и калибровки;

- <b>AdobeRGB</b> – 64,2 %, 66 % в Standard и 64,6 % после настройки и калибровки.

Все значения были получены в режиме сравнения Absolute, с отсечением цветов и оттенков, выходящих за границы референсных значений. Монитор показал не самый высокий уровень для данного класса устройств, уступив дорогой модели от ASUS от 4 до 6% в зависимости от настроек и выбранного режима. Впрочем, очевидно, что в обоих случаях работать с цветом будет проблематично по совсем другим причинам. А выбирать игровой монитор с частотой 240 Гц исходя из его цветового охвата – в корне не верно!

Говоря об оттенках, превосходящих изучаемые стандарты, можно отметить, что бороться с ними возможно уже всем известным вам методом – использование ICC/ICM профилей и программного обеспечения с поддержкой системы управления цветом (CMS). Среди таковых: продукты компании Adobe, Google Picasa, Xnview, средство просмотра фотографий Windows (7,8, 10), Firefox, Google Chrome и т.д.

Обзор BenQ Zowie XL2540 - Яркость, контрастность и основные показатели цветопередачи

У рассматриваемого монитора присутствует пять основных рабочих режимов + 3 для пользовательских установок. По умолчанию используется FPS1 со следующими настройками:

- Brightness – 55;

- Contrast – 50;

- Color Temp. – Bluish;

- Sharpness – 7;

- Gamma – Mode 2;

- Black eQualizer– 12;

- AMA – High.

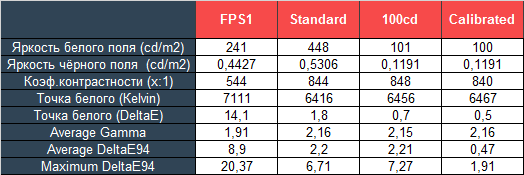

Изучим полученные результаты, представленные в таблице ниже:

Сегодня мы решили пройтись только по двум основным режимам, посмотреть на результаты после настройки и калибровки. В первом случае яркость картинки избыточна, резкость повышена, видны неприятные артефакты (особенно на тексте). Картинка отталкивает от себя из-за каких-то «фантастичных» настроек цветопередачи, понятных только людям из BenQ. Они накрутили столько всего, сколько вам и не снилось.

При переходе в режим Standard точность цветопередачи значительно улучшается (прекрасно видно по резко снизившимся отклонениям DeltaE94 и точности настройки точки белого), однако, изначальная яркость выше почти в два раза, чем в режиме FPS1. Зато и коэффициент контрастности выше почти в половину, при этом до показателя из ТХ он всё равно не дотягивает.

Для получения яркости 100 нит, цветовой температуры белой точки в 6500K и прочих улучшений в Standard Mode я выставил следующие настройки:

- Brightness – 11;

- Contrast – 50;

- Color Temp. – User (100|100|100);

- Sharpness – 4-5;

- Gamma – Mode 3;

- Black eQualizer– 0;

- AMA – Off.

Основные изменения произошли за счёт снижения значения Brightness, установки Color Temp. в положение User Define при настройках по умолчанию и т.д. После этого из положительных и явных изменений – только сниженная в 4 раза яркость экрана. Все более заметные правки произошли в ходе дальнейшей калибровки с помощью внесённых правок на уровне LUT видеокарты. Ситуация типична, идём дальше.

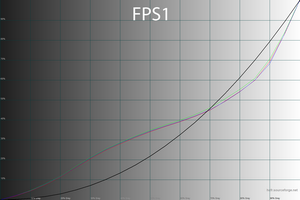

Обзор BenQ Zowie XL2540 - Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT

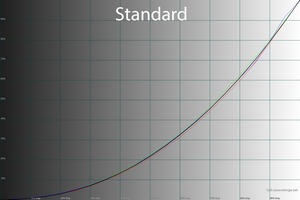

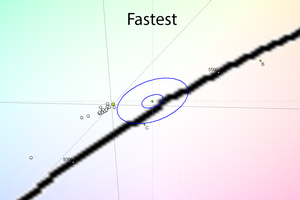

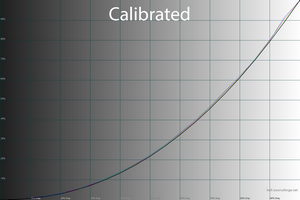

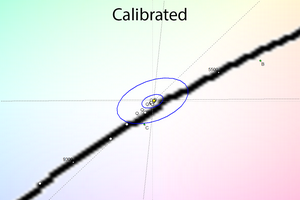

С помощью программы HCFR Colormeter и “откалиброванного” колориметра X-Rite Display Pro мною были изучены гамма-кривые во всех рассмотренных выше “режимах”, как изначально предустановленных, так и специально “разработанных”. Кроме того, по произведённым измерениям можно оценить расхождение серого клина (точек чёрно-белого градиента) на CIE диаграмме и сделать выводы о преобладании того или иного паразитного оттенка, либо его таковом отсутствии.

При изучении гамма-кривых монитора с настройками по умолчанию становится не совсем ясно – для каких целей в BenQ сделали именно так. Все тени и многие другие оттенки подняты по результирующей яркости «до небес», светлые полутона наоборот затемнены. Снижена общая контрастность картинки, почти все цвета отображаются неверно. Точка белого настроена плохо и лишь стабильность оттенков серого оказалась не слишком удручающей.

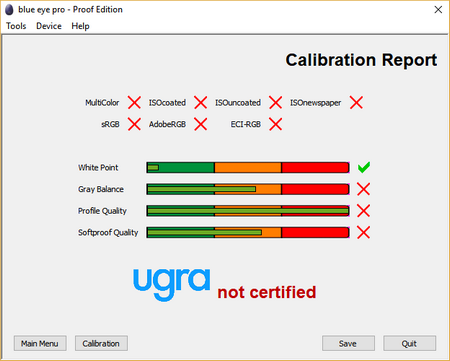

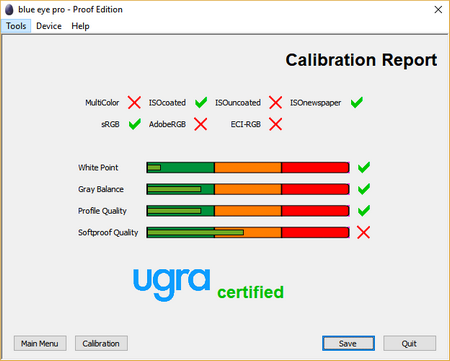

Вышесказанное подтверждает самый первый отчёт теста UGRA, демонстрирующий на ужас в трёх параметрах оценки из четырёх.

Тем интереснее переход в режим Standard. Гамма-кривые моментально приходят в норму (а для относительно доступного игрового монитора практически к идеалу), точка белого оказывается в нужной области, стабильность ЦТ оттенков серого становится лишь чуть хуже.

В этом случае монитор XL2540 сразу получил один зачёт и показал стремление к качественной картинки, исходя из результатов по другим параметрам оценки точности цветопередачи.

Незначительно изменить гамма-кривые и положение точек серого клина на CIE-диаграмме нам помогли произведённые ручные правки.

Заметных изменений, кроме снижения яркости, практически нет. Но учитывая изначально точную настройку в режиме Standard с настройками по умолчанию – их быть не могло.

Проведённая в дальнейшем калибровка окончательно решила проблемы с гамма-кривыми и серым клином. Но лишь на первый взгляд.

С точки зрения теста UDACT проблемы по точности цветопередачи остались, хотя сертификат был получен (случается такое редко).

При повторной калибровке, но через средства программы LaCie Blue Eye Pro PE и с помощью референсного спектрофотометра i1 Pro, монитор остался без сертификата, а самым проблемным пунктом оказался Profile Quality. Большая ли это проблема для игрового монитора? Конечно, нет.

Обзор BenQ Zowie XL2540 - Дополнительные возможности и настройки

У новинки BenQ есть два наиболее заметных на общем фоне параметра, которые могут дополнительно повлиять на цветопередачу, в том числе положительно (но чисто в теории).

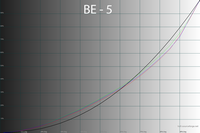

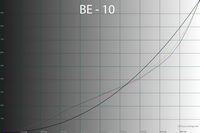

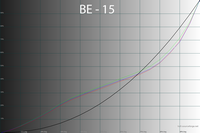

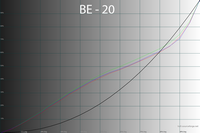

На практике же, как оказалось, регулировка эквалайзера чёрного, который в BenQ фактически пропагандируют, затрагивают всё цветопередачу монитора в целом, а не только крайние тёмные полутона, как это должно быть. Изменения катастрофичные, пользоваться этой технологией мы не советуем. Достаточно установки BE в положение 2 (из 20) и точность цветопередачи «плывёт по течению» вниз. Про другие значения мы даже не будем говорить – смотрите на изменения гамма-кривых сами и всё сразу станет ясно.

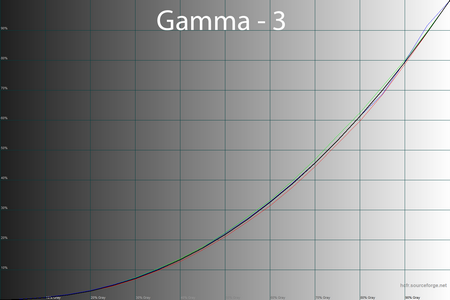

Сразу переходим к режимам Gamma. По умолчанию (в режиме FPS1) активирован Mode 2. При переходе в режим Standard сразу выставляется наиболее оптимальный и приближенный к референсу Mode 3.

Оставшиеся три предустановки ещё более бессмысленные и никому не нужные. Похоже, что в BenQ используют принцип – чем больше, тем лучше. Вот только они забывают, что когда речь заходит о точности цветопередачи, особенно в игровом мониторе, работают другие принципы…

Обзор BenQ Zowie XL2540 - Равномерность градиентов

По техническим характеристикам монитора следует, что установленная матрица является 8-битной, однако, мы то с вами знаем, что практически все Full HD матрицы, особенно TN+Film, используют в своём составе дизеринг (FRC) для расширения рабочего диапазона и являются псевдо 8-битными. Похоже, что герой обзора не является исключением.

В режиме FPS1 выставленном по умолчанию градиенты просто ужасные: большое количество резких переходов и ярко выраженные паразитные оттенки всех мастей. При переходе в Standard картинка преображается, но, тем не менее, назвать градиенты идеальными мы не можем. Видны 3-4 резких перехода и слабые паразитные оттенки, проработка теней значительно лучше, чем в FPS1, но не идеальна.

Проведённая в дальнейшем калибровка из-за незначительных правок в LUT видеокарты практически ничего в худшую или лучшую (практически никогда не бывает) стороны – не меняет.

Обзор BenQ Zowie XL2540 - Стабильность цветовой температуры

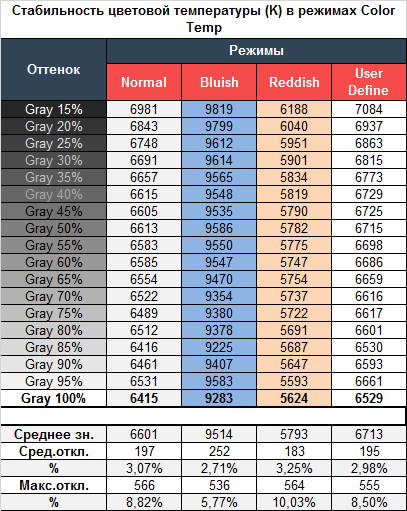

Продолжим изучение монитора BenQ Zowie XL2540, оценив стабильность цветовой температуры в стандартных и специальных режимах изображения.

Результаты данной таблицы представляют из себя отклонения точек серого клина по оси X. Вертикальную ось они не затрагивают, а поэтому оценить наличие паразитных оттенков возможно лишь по CIE диаграмме из подраздела “Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT”.

Высокий результат стабильности ЦТ монитор BenQ XL2540 показал, как это ни странно, в режиме FPS1. При переходе в Standard отклонения значительно возросли, хотя точка белого, наоборот, пришла в норму. Ручная настройка изменила результаты в пределах погрешности измерений. А вот калибровка позволила снизить среднее отклонение до 1,37 %, а максимальное опустилось с 8,49 до 5,91 %. Неплохо, но могло быть лучше.

Теперь рассмотрим результаты специальных режимов Color Temp. Измерения мы проводили в режиме картинки Standard. Посмотрим на полученные результаты:

Тут можно отметить следующее:

- На фоне стандартных установок названия оставшихся режимов полностью соответствуют своим названиям;

- Уровень отклонений максимально схож во всех режимах и находится на среднем уровне.

В итоге совет таков: стоит забыть о дополнительных заводских режимах ЦТ (если, конечно, у вас не очень специфичное освещение или особая страсть к “тёплой” или “холодной” картинке) и предпочесть режим User с настройками по умолчанию. Именно в нём, снизив яркость до уровня ~100 нит, вы сможете добиться точки белого в 6500 кельвин с минимальными отклонениями по всем осям.

Обзор BenQ Zowie XL2540 - Стабильность контрастности и диапазон изменения яркости

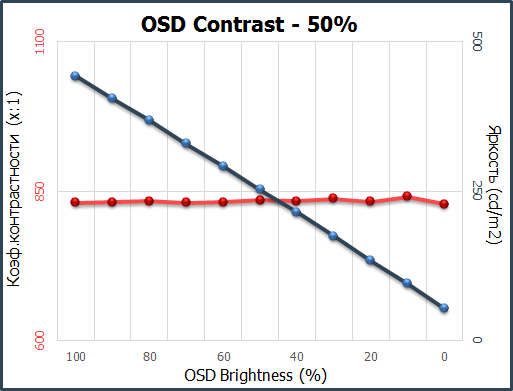

Для изучения стабильности контрастности и диапазона изменения яркости был выставлен режим Snatdard. Значение Brightness менялось с 100 до 0% с шагом в 10 единиц. Для представленной ниже таблицы измеренные значения были получены через программу HCFR, которая даёт возможность более точно оценить уровень чёрного (три знака после запятой) и соответственно определить достоверный коэффициент контрастности.

Полученный рабочий диапазон яркости при стандартных настройках составил 53-443 нит при коэффициенте контрастности в ~830:1. Снижение яркости линейно, коэффициент контрастности стабилен по всем диапазоне, но несколько ниже, чем заявлено в технических характеристиках.

Значение верхней границы яркости точки белого в 443 нит (выше чем в ТХ) позволит работать с монитором в большинстве ситуаций, когда на рабочем месте очень светло или на экран падают отраженные/прямые лучи солнца. А нижнее в 53 нит предоставит возможность заметно снизить нагрузку на глаза при работе в слабо освещённом помещении либо вовсе ночью.

Обзор BenQ Zowie XL2540 - Скорость матрицы

В новинке заявлена матрица со временем отклика в 1 мс, измеренным по методике Gray-to-Gray. Это абсолютно обычное явление для всех игровых TN+Film дисплеев и, тем более, для 240 Гц модели.

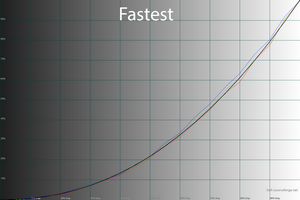

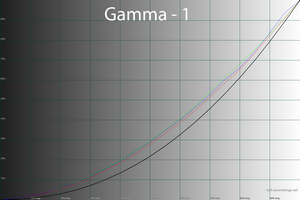

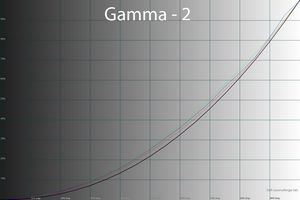

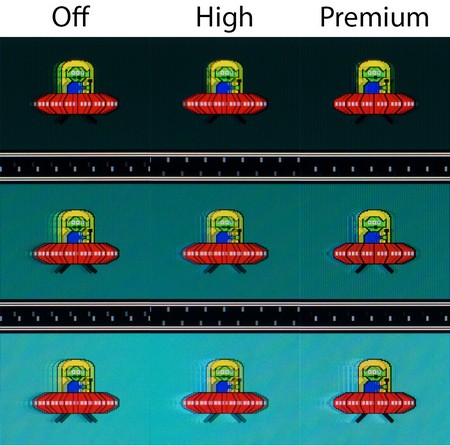

Для увеличения скорости в модели применена технология разгона AMA (в общем понимании стандартный OverDrive). По умолчанию, как и всегда для мониторов BenQ, установлено среднее - High. Но посмотрим сразу на результаты всех возможных вариантов настроек при максимальной частоте вертикальной развёртки:

Монитор максимально быстрый – это факт, а лучшие результаты он показывает при выключенном разгоне панели: артефакты полностью пропадают, а чёткость картинки снижается не сильно. В свою очередь активация Premium приводит к иному эффекту: артефакты ещё сильнее, чем в High, но чёткость движущихся объектов ещё выше. Какой вариант лучше? У каждого будет свой ответ на этот вопрос. Но мы свой выбор сделали.

Что касается разницы между привычными многим 120-144 Гц и «всем что выше», то тут потенциальные покупатели и конечные потребители делятся на два лагеря. Первые отмечают, что никакой разницы не увидеть, вторые кричат о том, что она есть. По мнению автора данного текста, разница если и есть, то совсем не существенна. И тут важно понимать, что немногие ПК при высоких настройках графики будут способны продемонстрировать стабильные 100+ fps (не говоря уже про уровень выше, даже в таком небольшом разрешении стандарта Full HD). А поэтому прежде чем что-то говорить про возможную разницу следует для начала убедиться, что в интересующих играх ваша система способна показать стабильные 200+ fps. В противном случае, толку от столь большой «герцовки», как у героя обзора, будет ноль. Разве что вы просто хотите купить один из самых быстрых мониторов на рынке – это уже совсем другой подход.

Пропуск кадров при частоте 240 Гц у монитора BenQ выявлен не был – проверено с помощью специального теста от портала TestUFO.com.

Обзор BenQ Zowie XL2540 - Углы обзора и Glow-эффект

Монитор BenQ Zowie XL2540 построен на базе TN+Film матрицы, а поэтому плохие углы обзора – его особенность и «боль» смотрящего на экран, ранее работавшего долгое время за *VA и IPS-type моделями. Посмотрите на это сами:

По представленному выше изображению всё прекрасно видно. При минимальных отклонениях проявляется цветовой сдвиг, в том же Excel при неправильной посадке пользователя перед монитором серые линии в определённых частях экрана могут сливаться с пустыми ячейками.

При сильных отклонениях от нормали проявляются различные паразитные оттенки, происходит пастеризация, а в некоторых случаях даже цветовая инверсия (переход в негатив). Падение контрастности и общий цветовой сдвиг происходит гораздо раньше и проявляются сильнее, чем за мониторами с другими типами матриц. При взгляде сверху нижняя часть изображения затемняется, а вся оставшаяся область резко теряет различимость между деталями и усиливает свою визуальную яркость.

Если хотите увеличить визуальную стабильность картинки на экране – срочно снижайте яркость до минимально возможного уровня – действует, как ни странно, моментально!

Угловой Glow-эффект проявляется с ярко-оранжевым паразитным оттенком, происходит пастеризация определённых участков изображения (преимущественно светлых), снижение контрастности хорошо заметно.

На чёрном поле Glow проявляет себя во всей красе – красочнее, чем на многих IPS-type моделях. Ничего хорошего в этом нет, да и избавиться от этого попросту - непосильная задача. Такие они – TN+Film мониторы.

Обзор BenQ Zowie XL2540 - Равномерность подсветки и цветовой температуры

Равномерность подсветки монитора и цветовой температуры по полю экрана проверялась в 35 точках при установленной яркости монитора в 100 нит. За основу всех подсчётов (отклонений) берутся данные из центральной точки.

При установленной яркости среднее отклонение от центральной точки составило 6,7 %, а максимальное – 18 %. Результат средний – на уровне монитора от ASUS. Факт – у AUO получилась вполне себе качественная матрица с точки зрения равномерности подсветки на светлом поле.

По представленной диаграмме поверхности можно наглядно увидеть, как сосредоточен уровень яркости по полю матрицы. Яркость в 100+ нит была выявлена в центре панели и в её верхней области. Углы затемнены слабо – практически незаметно – редкий случай.

Фотография выше демонстрирует белое поле (недоэкспонированное) без дополнительных коррекций в графическом редакторе, но даже учитывая этот факт, прекрасно видны желтоватые зоны по краям матрицы.

Теперь рассмотрим черный фон, оценив его равномерность по двум фотографиям с разной экспозицией, чтобы вы могли наглядно увидеть все проблемные зоны попавшего к нам в руки экземпляра, с учётом Glow-эффекта и без него.

Первая фотография прекрасно демонстрирует Glow во всей его красе, проявляющийся в виде грязно-жёлтых засветок по краям и в углах при небольшом расстоянии пользователя до экрана и неверно принятым положением «в пространстве». Кроме этого видна стандартная проблема всех игровых TN+Film-моделей – тонкие синие полосы по контору матрицы. Тоже самое мы видели на ASUS PG258Q. Так что цена – не показатель качества. Хотя многие это уже давно знают и поняли на своём опыте.

Вторая фотография – реальная равномерность чёрного поля, без учёта Glow-эффекта. Для этого достаточно отойти от монитора подальше и вуаля – совсем другая картина. По ней можно сделать очевидный вывод – W-LED подсветка в мониторе отрабатывает себя как надо.

Финальный вопрос от читателей – «Столкнусь ли я с проблемами от «неравномерности подсветки» на чёрном?». Отвечаем - вполне себе возможно, особенно если вы любите посмотреть фильмы/сериалы с экрана монитора в помещении со слабым внешним освещением или ночью и без него вовсе. Снижения яркости сильно на ваших впечатлениях от увиденного, будьте уверены, не скажется. А виноват во всём Glow-эффект и сильный цветовой сдвиг, свойственный всем TN+Film-матрицам последних 5-7 лет.

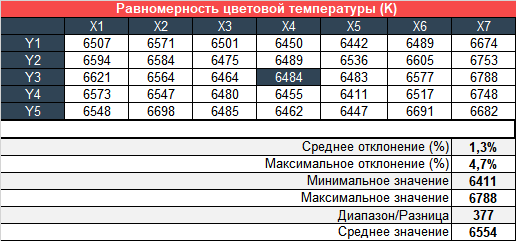

Теперь перейдём к рассмотрению равномерности цветовой температуры на всей площади экрана.

При тестировании использовались ручные настройки ЦТ для получения 6500K, яркость белого поля в центральной точке сохранялась на уровне 100 нит. Результат в 1,3 % отклонения в среднем и 4,7 % в максимуме можно отнести к высоким. Тем не менее, он хуже, чем у ASUS почти вдвое, но, думаем, что результаты в данном сегменте мониторов зависит исключительно от экземпляра, а не модели.

Полученный диапазон цветовой температуры составил 6411-6788 Кельвин. Построенная диаграмма совсем не напоминает таковую по равномерности подсветки – фигура здесь иная. Наибольшие отклонения от центра выявлена с правого края панели. Больше придраться не к чему.

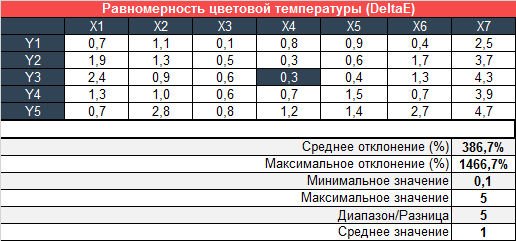

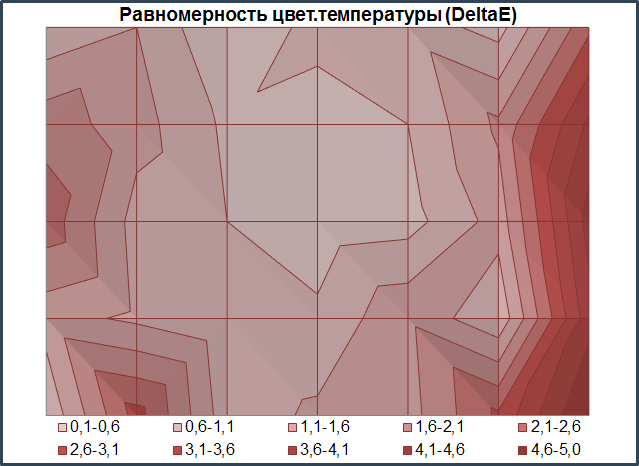

Для тех, кто не считает измерения цветовой температуры достаточными в ходе обсуждения равномерности подсветки – предлагаю ознакомиться с результатами отклонений ЦТ в единицах DeltaE. Референс всё тот же – 6500K.

Учитывая, что всё, что ниже 3 – результат хороший, следует – единственная проблемная область осталась всё там же – с правого краю. По среднему же значению DeltaE в одну единицу можно сделать вывод – проблем с равномерностью ЦТ у монитора нет, а весь негатив, который вы сможете увидеть, связан с цветовым сдвигом, плохими углами обзора и небольшими полосами (5-7 мм в ширину) с паразитным оттенком, до которых наш прибор достать не может – уж очень они близко расположены к рамкам экрана.

Обзор BenQ Zowie XL2540 - Особенности (КЭ, ШИМ, паразитные звуки, ощущения от работы и др.)

В мониторе BenQ Zowie XL2540 применена новая TN+Film панель с относительно грубой матовой поверхностью. Рассмотрим полученный макроснимок:

Кристаллический эффект на изучаемом мониторе выражен достаточно сильно, но через 1-2 дня работы на это все меньше обращаешь внимание. Изображение на экране не столь приятное глазу, как на мониторах с полуматовой поверхностью, оно слегка «пестрит». Эффект усиливается при изменении угла просмотра. Особенность не самая приятная, но от неё никуда не деться.

В свою очередь, от Cross Hatching используемая TN+Film матрица в мониторе полностью избавлена, как и на мониторе от ASUS.

Для монитора заявлена технология под названием Flicker-Free. В ходе тестирования было подтверждено, что Zowie XL2540 обходится без использования ШИ-модуляции (или применена очень высокая частота в несколько кГц) в блоке подсветки во всем рабочем диапазоне изменения яркости. При любых установках полученные фотографии были однотипны, за исключением их светлоты.

Монитор использует в своём составе внешний блок питания. Паразитные звуки от него, как и от электронной начинки модели, в ходе всего тестирования выявлены не были.

Обзор BenQ Zowie XL2540 - Выводы

Приставка Zowie в новых мониторах BenQ фактически не повлияла на возможности конечных продуктов, их стоимость и внешний вид, но это не помешало XL2540 составить конкуренцию другим – более дорогим продуктам на рынке из топовых – игровых линеек производителей. Но, правда, лишь при условии, что вам не требуется поддержка технологии адаптивной синхронизации NVIDIA G-Sync, которая всегда добавляет к стоимости около 10 тысяч рублей и выше.

Герой обзора – монитор из категории «ничего лишнего» - это самое точное его описание. Инженеры компании решили обойтись не только без дорогого G-Sync, обошли стороной бесплатный FreeSync|Adaptive-Sync, но и оставили XL2540 без технологии вставки «чёрного кадра» аля ULMB (она же Motion Blur Reduction и другие подобные названия), которую можно было встретить на ранее выпущенных моделях компании. Впрочем, продвинутые потребителя, которые не побоятся залезть в «недры» дисплея, смогут не только активировать выше обозначенную технологию, но даже произвести её довольно тонкую настройку. Насколько это безопасно – мы без понятия, но такая скрытая возможность в сервисном меню – делает намёк на «толстые обстоятельства». Возможно, что более новый XL2546 отличается от героя обзора исключительно этой возможностью, но без необходимости совершения дополнительных итераций со стороны потребителя. Удачи в правильном выборе!

_________________________________________________________________________________________________

Для любителей читать только выводы - основные достоинства и недостатки BenQ Zowie XL2540 в краткой форме представлены ниже.

Достоинства:

- Приятный дизайн и качественная сборка;

- Практичные и добротные материалы;

- Эргономичная подставка и VESA-совместимое крепление;

- Наличие простой системы прокладки кабелей и регулируемых светозащитных шторок;

- Достойный комплект поставки;

- Удобная система управления, в том числе отдельный блок управления S Switch;

- Широкий выбор интерфейсов подключения и хаб USB 3.0 с двумя портами;

- Очень широкий диапазон изменения яркости подсветки при стабильно высоком коэффициенте контрастности;

- Очень высокая скорость матрицы без видимых артефактов после ручной настройки (AMA – Off);

- Достаточно качественная настройка монитора в режиме Standard (необходимо установить вручную);

- Хорошая равномерность подсветки по уровню яркости на белом и чёрном полях;

- Возможность неофициально активировать функцию Blur Reduction (аля ULMB) через сервисное меню;

- Отсутствие ШИ-модуляции или её очень высокая частота – другими словами Flicker-Free;

- Отсутствие Cross Hatching эффекта и паразитных звуков при работе;

- Один из самых доступных 240 Гц мониторов.

Недостатки:

- Особенности TN+Film матрицы – плохие углы обзора, нестабильность цветопередачи, пастеризация, бандинг и т.д;

- Ужасающая цветопередача при настройках по умолчанию – быстро лечится переходом в режим Standard;

- Отсутствие какой-либо системы адаптивной синхронизации.

Может не устроить:

- Невысокий уровень ppi для современного дисплея;

- Glow-эффект присутствует в полной мере – посильнее чем у многих IPS-type моделей;

- Измеренный коэффициент контрастности во всех режимах меньше заявленного на 20-50% - не так страшно, как звучит;

- Невысокое соответствие стандарту sRGB в вопросе цветового охвата - меньше чем у ASUS PG258Q на 4-6% ниже в зависимости от настроек;

- Разница между моделями с частотой 144-165 Гц и новинкой с 240 Гц для части покупателей окажется далеко не очевидной;

- Видимость/различимость кристаллического эффекта из-за использования матовой защитной поверхности;

- Некоторая неравномерность подсветки по краям матрицы (полосы по 5-7 мм шириной) – норма для многих ТН-ок.

Грыжин Александр aka =DEAD=