- Мониторы 144 Гц

- Мониторы 240 Гц

- Мониторы 360 Гц

- Игровые Ultrawide

- Игровые изогнутые мониторы

- Мониторы с NVIDIA G-SYNC

- Мониторы Type-C

- Игровые OLED-мониторы

- Большие мониторы

- Профессиональные портативные

- Мониторы Apple

- Мониторы Type-C

- Мониторы OLED

- Игровые телевизоры

- Телевизоры 4К

- Телевизоры OLED

- Телевизоры HDR

- Телевизоры 8К

- Acer

- AOC

- AOpen

- Apple

- ASRock

- ASUS

- BenQ

- Cooler Master

- Corsair

- DELL

- DIGMA

- DIGMA PRO

- Eizo

- Gigabyte

- GMNG

- HP

- HUAWEI

- iiyama

- Lenovo

- LG

- MSI

- NEC

- NPC

- Philips

- Razer

- Samsung

- Sharp

- Sony

- TCL

- TCL

- Titan Army

- Viewsonic

- Xiaomi

- Для дизайнера

- Офисные мониторы

- Универсальные мониторы

- Доставка

- Обмен и возврат

- Новости

- Оплата частями

- Как сделать заказ

- Кронштейны

- Мыши

- Клавиатуры

- Наушники и гарнитуры

- Очки для монитора

- Игровые консоли

- Освещение для монитора

- Кабели для мониторов

- Сетевые фильтры

- Чистящие средства

- Измерительные устройства

- Коврики для мыши

- Acer

- AOC

- AOpen

- Apple

- ASRock

- ASUS

- BenQ

- Cooler Master

- Corsair

- DELL

- DIGMA

- DIGMA PRO

- Eizo

- Gigabyte

- GMNG

- HP

- HUAWEI

- iiyama

- Lenovo

- LG

- MSI

- NEC

- NPC

- Philips

- Razer

- Samsung

- Sharp

- Sony

- TCL

- TCL

- Titan Army

- Viewsonic

- Xiaomi

- Все товары

- Для дизайнера

- Игровые Телевизоры

- Офисные мониторы

- Универсальные мониторы

- Уценка

Жизнь в современных реалиях. Обзор и тестирование 4К-монитора Dell UltraSharp U2720Q

Вступление

Американская компания продолжает идти в ногу со временем и постоянно «держит руку на пульсе». В борьбе за покупателя производителю, как и всем остальным, приходиться отслеживать все современные тренды, а в лучшем случае даже играть на опережение, предлагая технически более продвинутые решения раньше своих главных конкурентов.

Оценивая развития продуктовой линейки мониторов Dell на протяжении последних 4-5 лет можно сделать вывод, что быть первой компании удавалось не редко, что, в том числе, подтверждает и её лидирующее положения на мировом рынке настольных дисплеев. Не являясь производителем LCD-панелей ей часто удаётся стать первым и главным испытателем новых жидкокристаллических матриц, тем самым привлекая в свой лагерь любителей всего нового. Позиция по своей сути выигрышная – и на это у компании есть деньги, заработанная слава и все прочие возможности.

Сегодня же мы хотим познакомить вас со вторым 27-дюймовым 4K IPS-монитором от Dell из домашней-бизнес серии «U», относящейся ко всем известной линейки UltraSharp – моделью U2720Q. Это обновленная версия представленного в конце 2017 года монитора U2718Q, но теперь доработанного в духе 2020 года. Приступим к изучению!

Справочная информация

Получи бесплатно чистящее средство

при покупке данного монитора

Получи бесплатно чистящее средство

при покупке данного монитора

Исходя из нововведений линейки Dell 2019 года, где не нашлось места обновлению 27-дюймовых 4К-решений, а также новых запросов потребителей, модель U2720Q получила все самые ожидаемые изменения. С анонсом новинок американцы долго не суетились: представили в марте, а в продажу новинки стали поступать уже в апреле и почти сразу добрались до Российского рынка.

На момент тестирования героя обзора его цена находилась в диапазоне от 45000 до 55000 рублей, что сразу же сделало его одним из самых дорогих решений в своём классе – обычных домашних 27-дюймовых 4К IPS с расширенным функционалом. Впрочем, если в сумме взять все технические особенности решения, то оказывается, что никаких реальных конкурентов у него пока нет вовсе. К примеру, хорошо знакомый многим из вас и очень популярный LG 27UL850K из-за своего стандартного цветового охвата, всё же, стоит отнести к решениям несколько иного уровня, а поэтому выбирать его следует исключительно в отсутствии необходимости в цветовом пространстве DCI-P3, поддержкой которого отличается наш сегодняшний подопытный.

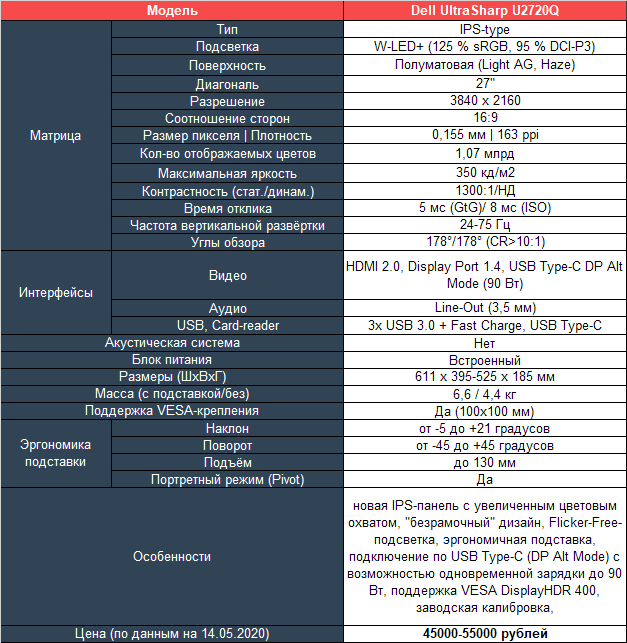

В мониторе используется матрица IPS-типа неизвестной модели. Её основные характеристики, в целом, ничем не отличаются от решений подобного рода: 27-дюймов, разрешение 3840 x 2160 пикселей, плотность пикселей 163 ppi, формат 16:9, яркость 350 кандел, углы обзора в 178 градусов в обеих плоскостях и время отклика на уровне 5-8 мс (в зависимости от выставленного уровня Overdrive в настройках дисплея).

Из улучшений можно отметить увеличенную контрастность до 1300:1 (хотя у предшественника U2718Q оно точно такая же), изменённую схему подсветки, позволившую расширить цветовой охват до уровня 95 % DCI-P3 и глубину цвета в 10-бит (8 бит + FRC). Подсветка осталась без мерцания (Flicker-Free), а максимальная рабочая частота при нативном разрешении не может превышать 60 Гц. Заявленные же 75 Гц доступны только при снижении рабочего разрешения до уровня WQHD и Full HD, где сразу начинает говорить о себе интерполяция картинки.

Монитор плоский, использует «безрамочный» дизайн с минимальными внутренними рамками со всех четырёх сторон. Их размер по сравнению предшественником не поменялся.

Как и у всех решений серии UltraSharp новинка обладает развитой эргономикой, предлагает достаточно широкий выбор интерфейсов для подключения и выполнена в привычной для мониторов Dell цветовой гамме, без «кричащих» элементов и в полном соответствии понятию «бизнес». Никаких визуально значимых изменений на фоне предшественников нескольких последних лет в серии «U» мы не увидели.

Среди дополнительных функций у монитора отсутствует поддержка системы компенсации неравномерности подсветки, нет функций PiP|PbP и MST (Daisy-Chain), но заявлена заводская калибровка с точностью DeltaE<2 и несколько режимов эмуляции стандартных цветовых пространств.

Добавленный на борт интерфейс USB Type-C в режиме DP Alt Mode обеспечивает прямое подключение к современным ноутбукам и прочим мобильным устройствам с возможностью их одновременной подзарядки (до 90 Вт). Также монитор получил обновлённый интерфейс DP версии 1.4, остался при одном HDMI 2.0 и трёх USB 3.0, один из которых получил поддержку быстрой зарядки. Четвёртый USB порт был заменен на ещё один USB Type-C, размещённый на боковой колодке монитора, для подключения периферийных устройств (флэшки и прочие накопители, мышки и клавиатуры). Поддержка передачи видео и аудио сигнала по нему не предусмотрена.

По уже ставшей традиции монитор Dell U2720Q обошёлся без поддержки систем адаптивной синхронизации, но получил, как и многие его ближайшие и не очень конкуренты, сертификат VESA DisplayHDR 400. Стандарт, прямо скажем – «ни о чём», да и матрица модели обходится торцевой подсветкой без деления на зоны, глубина чёрного оставляет желать лучшего, а поэтому ни о каком настоящем HDR вы можете не мечтать. Лишь не очень убедительные попытки его эмуляции – максимум, на который стоит рассчитывать. Впрочем, это проблема не монитора, а индустрии в целом и созданных в ней «стандартов».

Комплект поставки

Монитор Dell U2720Q поставляется в небольшой коробке с качественной полиграфией. На неё нанесены несколько фотографий устройства и указана вся основная техническая информация. Для дизайна упаковки основным был выбран чёрный цвет – цвет для всех решений бренда 2019-2020 модельных рядов из серий U и UP.

Доставать монитор очень легко – коробка раскрывается, как книжка. В верхней части находится весь комплект поставки и подставка. Под ней сам монитор. Для удобства переноски предусмотрена пластиковая ручка сверху. Если очень надо, то можно воспользоваться и двумя специальными вырезами с обеих сторон.

Сзади и сбоку коробки можно обнаружить перечень основных особенностей модели с достаточно подробным описанием и несколько дополнительных фотографий. На другой стороне была обнаружена заводская наклейка:

Попавший на тестирование экземпляр был произведён в декабре 2019 года в Китае, ревизия A00. На модель распространяется гарантия “матрица без горящих пикселей” (Premium Panel Guarantee).

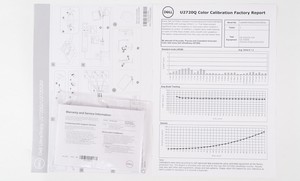

Комплект поставки Dell U2720Q включает в себя следующее:

Силовой кабель;

Кабель DisplayPort;

Кабель USB Type-C -> USB Type-C;

Кабель USB Type-C -> USB Type-A;

Отчёт о заводской калибровке;

Краткое руководство пользователя;

Инструкция по безопасному обращению с устройством;

Информация о сервисном обслуживании.

В комплекте есть всё необходимое для начала беспроблемной работы и получения максимально возможных 60 Гц при нативном разрешении экрана. Идеальным типом подключения для стационарного ПК станет наиболее беспроблемный DisplayPort. С USB Type-C среди желающих им воспользоваться для подключения к ноутбукам или планшетам проблем тоже не возникнет.

Приложенный отчёт о заводской калибровке намекает нам о том, что в режиме sRGB (но в него надо перейти вручную) всё сделано с максимальной точностью и никаких проблем с цветом при работе не возникнет (DeltaE<2). Тем не менее, никто не скрывает, что данные могут отличаться от того, что будет измерено покупателем. Нам остаётся поверить и, в который уже раз проверить, как обстоят дела на самом деле.

Дизайн и эргономика

Внешний вид модели повторяет многие современные решения Dell и является копией своего предшественника. Производитель обошёлся без уменьшения толщины корпуса и всех прочих элементов конструкции, как это случилось в 27-дюймовых WQHD 2019-го модельного ряда.

Снять монитор с подставки можно буквально в одно движение, зажав для этого кнопку-блокиратор, которая находится чуть ниже крепежной пластины. Поддерживается VESA-совместимое крепление стандарта 100 х 100 мм.

Никуда не делась классическая прямоугольная подставка с интегрированным поворотным механизмом в центре, а также не менее классическая плоская центральная колонна.

Система прокладки кабелей выполнена за счет относительно небольшого круглого выреза в центральной стойке. Решение простое и не очень эффективное. От дополнительного пластикового элемента, скрывающего колодку с интерфейсами, дизайнеры Dell вновь отказались.

Подставка монитора обладает расширенными эргономическими возможностями. В случае с U2720Q можно изменить наклон панели от -5 до +21 градусов, осуществить поворот на 45 градусов вправо-влево, изменить высоту в пределах 130 мм.

Переворот в портретный режим (Pivot) возможен в обе стороны, при этом центровка панели выполнена на четыре с половиной балла из пяти. Покачивания корпуса на подставке сведены к минимуму. Все крепежные элементы, внутренности подставки и центральной колонны выполнены из металла.

Для сцепления с рабочей поверхностью в подставке используется шесть резиновых ножек разной формы, которым довольно хорошо удаётся удерживать монитор в одном положении.

Все детали монитора соединены друг с другом с минимальными зазорами. Корпус не поддаётся скручиванию, но немного хрустит и поскрипывает при сжатии и при простом переносе модели с места на место.

Покраска элементов равномерная, обработка краёв деталей не вызывает нареканий. Зазоры между ними минимальные и равномерные по всей длине стыков. Охлаждение электронной начинки происходит за счёт линий вентиляционных отверстий (перфораций), расположившихся по всему периметру корпуса.

Подводя предварительные итоги можно смело отметить, что качество выбранных материалов для монитора – высокое, да и к качеству изготовления вопросов не возникает. Дисплей выполнен на уровне лучших представителей класса и опережает многих своих конкурентов, как по внешнему виду, так и тактильным ощущениям.

По фотографии выше можно найти подтверждение тому, что монитор обладает полуматовой поверхностью матрицы с соответствующими антибликовыми свойствами и слабо различимым кристаллическим эффектом, нежели у моделей с матовой поверхностью.

В задней части монитора находится наклейка с информацией, которая повторяет таковую с упаковки монитора. Ничего нового.

После демонтажа подставки перед пользователем предстает наклейка с большим количеством различных пиктограмм о соответствии различным стандартам: безопасности, электропитания, экологии и т.д. Здесь же мы узнаем настоящего производителя монитора – подрядчик Wistron Corporation, известный по многим популярным моделям американской компании.

В задней части монитора на колодке для подключения кабелей находятся основные разъёмы, ориентированные вниз. Проблем с подключением, благодаря эргономическим возможностям решения, не возникает.

Дополнительные порты USB 3.0 и USB Type-C 3.1 для работы с периферией удобно расположились на отдельной колодке на левой грани корпуса.

Встроенная акустическая система в мониторе отсутствует, хотя все возможности для её установки у производителя точно были. Таков подход Dell ко многим своим решениям серий U/UP и с этим мы давно смирились. Нет – так нет.

Меню и управление

Управление монитором производится посредством пяти физических клавиш, расположенных на нижней грани в правой части корпуса. У самой крупной из них (кнопки питания) есть встроенный бело-синий светодиод. Таким образом, производитель убрал всё лишнее с лицевой панели, чтобы пользователь сконцентрировался только на происходящем на экране.

Система управления удобна (правда ход кнопок мал, а нажатия грубоваты) и не требует привыкания. При нажатии любой из четырёх основных клавиш на экране появляются подсказки. Единственная проблема – сложность работы в отсутствии внешнего освещения, когда клавиши попросту не видны. Впрочем, это дело привычки. Да и настраивать монитор каждый день никто не будет.

Нажимаем на любую клавишу – появляется предварительное меню с выбором из четырёх элементов.

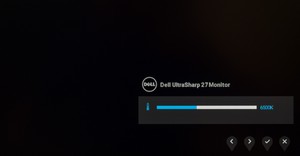

Среди параметров с быстрым доступом были замечены следующие: выбор режима изображения (в том числе Color Temp с выбором ЦТ и Custom с регулировкой степени усиления RGB), изменение яркости и контрастности.

При желании пользователь может выбрать иные функции для быстрого доступа через соответствующий раздел в OSD Menu.

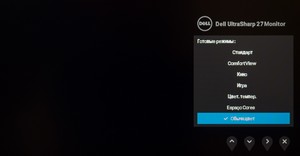

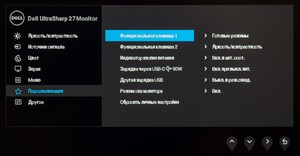

Теперь перейдем к рассмотрению структуры основного меню, скрытого за соответствующей кнопкой:

Структура меню не поменялась, да и цветовая гамма осталась выполненной в тёмных тонах.

У Dell U2720Q семь разделов. В первом из них можно изменить яркость подсветки и контраст.

Далее следует выбор источника сигнала, возможность активировать автовыбор и автовыбор при использовании USB Type-C.

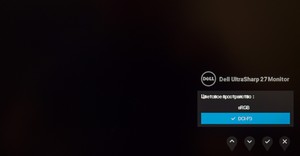

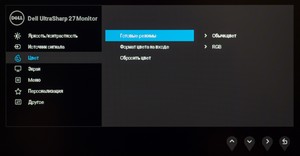

В разделе «Цвет» можно изменить формат сигнала, активировать нужный режим изображения (Preset Modes) и сбросить все настройки цвета к значениям по умолчанию.

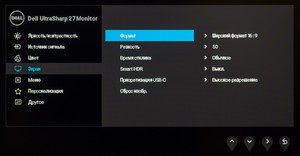

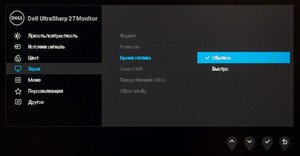

Изменить режим работы встроенного скалера, увеличить или уменьшить резкость (лучше оставить так как есть), выбрать усиление разгона матрицы, активировать один из четырёх вариантов работы эмуляции HDR, выбрать режим работы USB Type-C-подключения (приоритет скорости или качества) и снова сбросить настройки к значениям по умолчанию – всё это доступно в разделе «Экран».

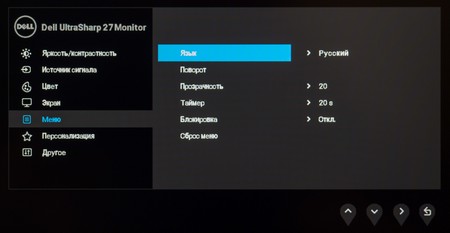

Задать язык локализации (русский присутствует, но качество перевода, откровенно, - хромает), изменить прозрачность, установить таймер на исчезновение OSD экрана и произвести сброс произведённых изменений можно в разделе «Меню». Тем кто знает английский язык – советуем переключить меню на него.

Возможность изменить одну из двух кнопок быстрого доступа представлена в разделе «Персонализация». Перечень доступных опций не велик и насчитывает шесть возможных вариантов, два из которых уже использованы по умолчанию. Также доступен выбор вариантов работы индикатора питания, включение зарядки по двум различным USB Type-C и режима сна для снижения энергопотребления.

Раздел «Другое» позволяет отключить DDC/CI интерфейс, активировать функцию LCD Conditioning для проверки экрана на битые пиксели без использования компьютера (удобно при покупке в магазине), проверить серийный номер и версию прошивки. Опция заводского сброса сбрасывает все (!) настройки к установкам по умолчанию. Здесь же можно посмотреть рабочую информацию по монитору в отдельной вкладке «Сведения об экране».

Доступ к сервисному меню найден не был. Монитор включался при любом сочетании клавиш, но на экране ничего нового не появлялось. Кто знает как добраться до сервисного меню современных мониторов Dell – пишите нам, будем рады любым подсказкам!

Результаты тестирования:

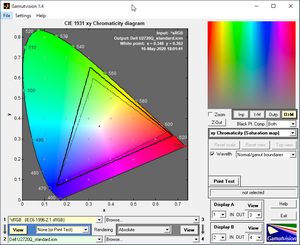

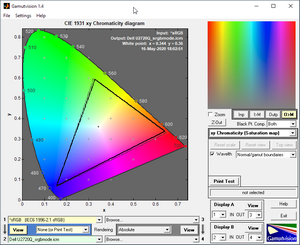

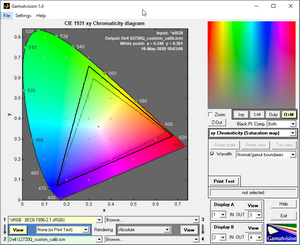

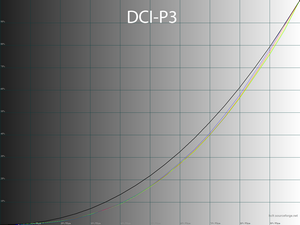

Цветовой охватВ мониторе U2720Q установлена неизвестная нам IPS-матрица стандарта 4K (UHD) с улучшенной W-LED подсветкой. Проверим ее цветовой охват на примере новинки от Dell:

Первоначальная проверка осуществлялась при заводских настройках дисплея (режим Standard), в котором не производится какая-либо эмуляции, а поэтому монитор демонстрирует практически свой максимум. В специальных режимах эмуляции DCI-P3 и sRGB производится сужение ЦО, причём на достаточно высоком уровне. Что же касается ComfortView, то по своим цветовым возможностям он мало отличается от Standard Mode.

Для ручной настройки следует перейти в режим Custom. Здесь цветовой охват также максимально возможный, но его можно немного увеличить благодаря ручным корректировкам RGB и дальнейшего профилирования монитора.

Итоговые результаты соответствия цветового охвата монитора стандартизированным пространствам следующие:

Стандартные настройки:

sRGB - 99,7|131,2 %;

- AdobeRGB - 80,5|90,4 %;

DCI-P3 - 92,9|92,9 %;

Режим ComfortView:

sRGB - 99,9|127,8 %;

AdobeRGB - 79,8|88,0 %;

- DCI-P3 - 90,3|90,5 %;

Режим sRGB:

sRGB - 94,4|95,6 %;

AdobeRGB - 65,8|65,9 %;

- DCI-P3 - 67,7|67,7 %;

Режим DCI-P3:

sRGB - 99,8|126,5 %;

AdobeRGB - 78,7|87,2 %;

DCI-P3 - 89,5|89,6 %;

Режим Custom:

sRGB - 99,8|131,3 %;

AdobeRGB - 80,6|90,4 %;

DCI-P3 - 93,0|93,0 %;

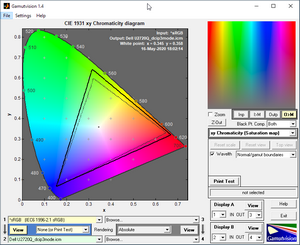

После настройки и калибровки (Custom):

sRGB - 99,7|134,3 %;

AdobeRGB - 82,4|92,5 %;

DCI-P3 - 95,0|95,1 %.

Все значения были получены в режиме сравнения Absolute, с отсечением цветов и оттенков, выходящих за границы референсных значений. Новое решение от Dell отлично подходит для работы с цветом (как в стандартном цветовом пространстве sRGB, так и расширенном DCI-P3), в стандартных режимах эмуляции и в особенности после проведения ручной настройки и калибровки, где U2720Q смог показать те самые 95 % DCI-P3 и 99 % sRGB заявленные в ТХ. Вопросов нет – Dell молодцы!

Говоря об оттенках, превосходящих изучаемые стандарты (в режиме Custom) можно отметить, что бороться с ними возможно уже всем известным вам методом – использование ICC/ICM профилей и программного обеспечения с нормальной поддержкой системы управления цветом (CMS). Среди таковых: продукты компании Adobe, XnView, средство просмотра фотографий Windows (7, 8, 10), Firefox, Google Chrome и т.д.

Получи бесплатно чистящее средство

при покупке данного монитора

Получи бесплатно чистящее средство

при покупке данного монитора

Яркость, контрастность и основные показатели цветопередачи

У рассматриваемого монитора присутствует пять основных предустановленных режимов, два пресета эмуляции и возможность установить цветовую температуру в пресете Color Temp. По умолчанию используется Standard Mode со следующими настройками:

Brightness – 75;

Contrast – 75;

Response Time – Normal.

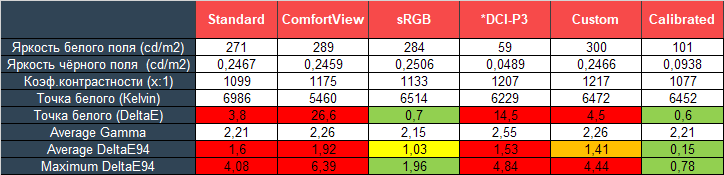

Изучим полученные результаты, представленные в таблице ниже:

В ходе тестирования мы решили остановить свой взгляд на наиболее актуальных режимах, коих мы насчитали 5 + результаты после калибровки. Яркость в четырёх из них явно завышена (но нет никаких проблем её снизить вручную) и лишь в DCI-P3 она выставлена на достаточно низком уровне. Коэффициент контрастности ни в одном из случаев не добрался до заявленных 1300:1 и плавал в диапазоне от 1100:1 до 1220:1, что, тем не менее, не является недостатком изучаемого решения.

Абсолютно никаких проблем с настройкой точки белого у монитора нет в режиме sRGB с заявленной заводской калибровкой, оказавшейся очень точной. Достаточно выставить более оптимальный уровень подсветки, и вы получите практически идеальный монитор для работы в стандартном цветовом пространстве. В режимах же Standard и Custom уровень точности ниже, но горевать тут не стоит – монитор всё равно обходит многие 4К-решения схожей диагонали.

Среди явных изменений ComfortView, часто свойственных этому режиму, мы можем отметить лишь ЦТ точки белого на уровне 5400-5500К. В остальном, всё как и в Standard Mode.

В свою очередь режим DCI-P3 представляет из себя точную эмуляцию данного стандарта в его изначальном виде с гаммой близкой к уровню 2.6. Это вам не вариант Display P3 c привычной гаммой 2.2, как сделали в компании Apple, а дальше все подхватили. Здесь кроме низкой яркости вас встретит очень контрастное изображение с убитыми тенями, которое, вряд ли, вам понравится. Если хотите перейти к аналогу более адаптированного к привычному виду Display P3, то следует вернуться в Standard Mode или сразу перейти в Custom.

В нём для получения яркости в 100 нит и цветовой температуры 6500К мы использовали следующие настройки:

RGB Gain - 97/95/98;

Brightness – 22;

Contrast – 75;

- Response Time – Normal.

В этом случае слегка снизилась глубина чёрного поля, увеличился цветовой охват, а отклонения цветопередачи значительно снизились благодаря применению созданного индивидуального профиля устройства.

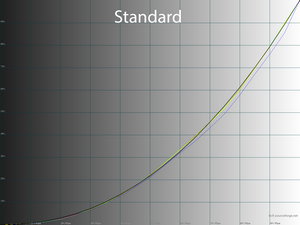

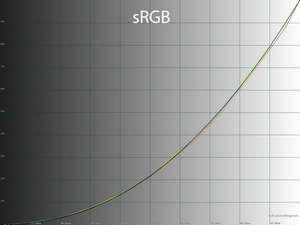

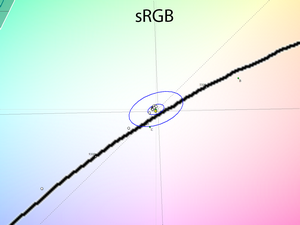

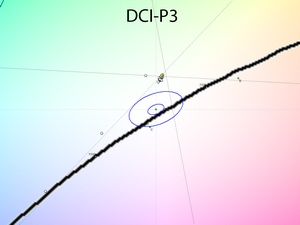

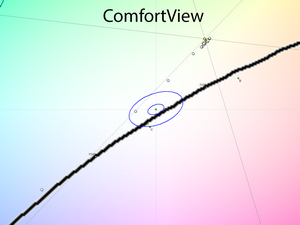

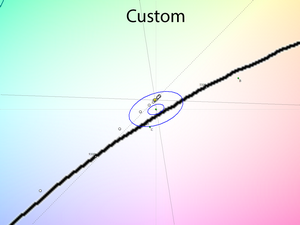

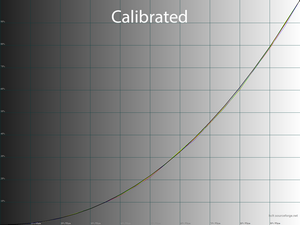

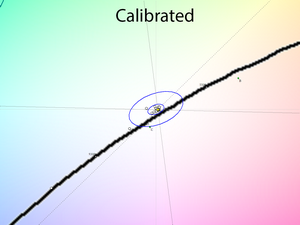

Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT

С помощью программы HCFR Colormeter и “откалиброванного” колориметра X-Rite Display Pro мною были изучены гамма-кривые во всех рассмотренных выше “режимах”, как изначально предустановленных, так и специально “разработанных”. Кроме того, по произведённым измерениям можно оценить расхождение серого клина (точек чёрно-белого градиента) на CIE диаграмме и сделать выводы о преобладании того или иного паразитного оттенка, либо его таковом отсутствии.

При стандартных настройках на гамма-кривых мы увидели значимое отхождение синего канала от референсной кривой. Возможно, что именно из-за него баланс серого у монитора хромает на одну «ногу», а соответствующие оттенки разбрелись по в диапазоне от DeltaE<3 до DeltaE>10.

В режимах эмуляции двух цветовых стандартов гамма-кривые выставлены более точно и соответствуют предъявленным требованиям. Идеальная настройка точки белого лишь в sRGB Mode, а вот со стабильностью ЦТ оттенков серого повезло обоим – результаты значительно выше, чем в Standard Mode.

В режиме, призванном снизить нагрузку на глаза, производитель не сделал ничего полезного кроме снижения цветовой температуры до уровня ~5500К. Различимость крайних тёмных оттенков осталась на низком уровне, стабильность ЦТ оттенков серого средняя, а яркость надо регулировать вручную, поскольку по умолчанию она очень высокая.

Что касается Custom Mode, то гамма-кривые в нём выставлены ещё менее точно, чем при заводских установках, картинка более контрастная, но баланс серого всё же получше.

Для доведения монитора до необходимого уровня в режиме с максимальным цветовым охватом без ручной настройки и дальнейшей калибровки не обойтись. Здесь мы немного поправили уровни усиления RGB, понизили яркость, а программа для калибровки вычислила необходимые изменения в LUT-видеокарты для получения идеальных гамма-кривых. Вместе с ними мы получили и значительно улучшенный баланс серого клина, что хорошо видно на CIE-диаграмме.

Дополнительные возможности и настройки

У новинки Dell нет каких-либо встроенных датчиков (освещенности, приближения), а в меню отсутствуют дополнительные параметры, которые могли бы дополнительно повлиять на точность цветопередачи.

Равномерность градиентов

Установленная в монитор псевдо 10-битная IPS матрица (с использованием FRC) смогла продемонстрировать достаточно качественные градиенты, как при настройках по умолчанию, так и после внесения ручных правок.

Если обойтись настройкой и дальнейшим профилированием, то высокое качество градиентов никуда не исчезнет. Если же внести коррекции в LUT-видеокарты в ходе полноценной калибровки (будь-то Standard или Custom режимы), то монитор сразу же отзывается на это появлением достаточно большого количества грубых переходов и паразитных оттенков, что заставляет задуматься о том, настоящие ли в мониторе 8 бит на канал, либо используются продвинутые методы дизеринга с динамическим расширением с 6 до 10 бит (да, такие варианты FRC бывают).

Что касается такого эффекта, как Banding, то U2720Q показал себя «уверенным середнячком»: сложные переходы на тёмном дают о себе знать, но до ужасов многих *VA и TN+Film новинке от Dell ещё далеко.

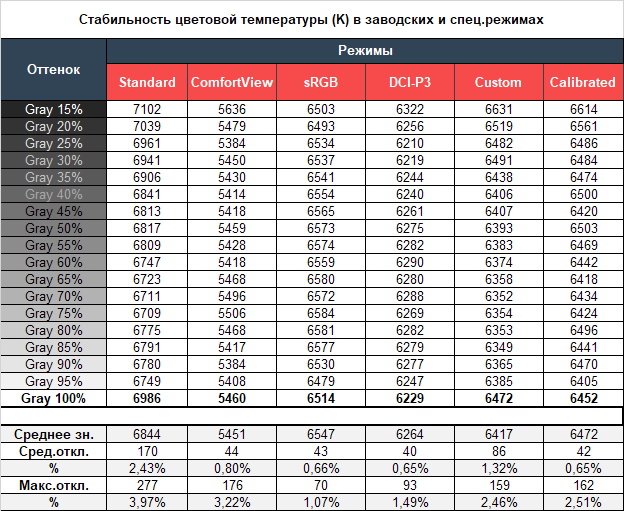

Стабильность цветовой температуры

Продолжим изучение монитора Dell U2720Q, оценив стабильность цветовой температуры в стандартных и специальных режимах изображения.

Результаты данной таблицы представляют из себя отклонения точек серого клина по оси X. Вертикальную ось они не затрагивают, а поэтому оценить наличие паразитных оттенков возможно лишь по CIE диаграмме из подраздела “Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT”.

Как мы уже выяснили – худший результат показал заводской режим Standard. Правда, худший он на фоне все остальных пресетов. В сравнении же с некоторыми другими моделями мониторов – U2720Q даже здесь показывает себя очень хорошо.

Серебро и бронза уходят ComfortView и Custom, а золото делят между собой режимы эмуляции DCI-P3 и sRGB – к ним вопросов нет вовсе, ведь даже после полноценной калибровки добиться их результатов нам не удалось.

Теперь рассмотрим результаты специальных режимов Color Temp. Производитель представил выбор из шести различных вариантов – от 5000К до 10000К. Проверим каждый из них:

Тут можно отметить следующее:

Заявленные значения отличаются от измеренных на ~350-1500К – это достаточно много;

- Отклонения стабильно увеличиваются с ростом цветовой температуры, за исключением режима 5700К.

Итоги таковы: стоит забыть о дополнительных заводских режимах ЦТ (если, конечно, у вас не очень специфичное освещение или особая страсть к “тёплой” или “холодной” картинке) и предпочесть заводские установки либо режим Custom. Если же есть возможность настроить RGB оптимальным образом с помощью соответствующих измерительных приборов, то это стоит сделать в первую очередь.

Стабильность контрастности и диапазон изменения яркости

Для изучения стабильности контрастности и диапазона изменения яркости был выбран режим Standard. Значение Brightness менялось с 100 до 0% с шагом в 10 единиц. Для представленной ниже таблицы измеренные значения были получены через программу HCFR, которая даёт возможность более точно оценить уровень чёрного (три знака после запятой) и соответственно определить достоверный коэффициент контрастности.

Полученный рабочий диапазон яркости при стандартных настройках составил 32-338 нит при коэффициенте контрастности в ~1110:1 в среднем. Снижение яркости линейно, коэффициент контрастности достаточно стабилен во всём диапазоне, но его уровень ниже заявленного в ТХ (проблем в этом мы не видим).

Значение верхней границы яркости точки белого в 338 нит оказалось также чуть ниже заявленного в ТХ уровня для режима SDR, но, тем не менее, позволит работать с монитором в большинстве ситуаций, когда на рабочем месте очень светло или на экран падают отраженные/прямые лучи солнца. Нижнее же в 32 нит максимально сильно снизит нагрузку на глаза при работе в слабо освещённом помещении либо вовсе ночью - при отсутствии внешнего освещения.

Скорость матрицы

В новинке заявлена матрица со временем отклика в 5-8 мс (в зависимости от режима разгона матрицы), измеренным по методике Gray-to-Gray. По умолчанию установлено значение Response Time - Normal. Присутствует второй возможный вариант – Fast. Сравним их между собой:

Инженеры Dell решили остановится на стандартной частоте вертикальной развёртки в 60 Гц для нативного разрешения экрана и не стали мудрить со стандартным разгоном панели – он выполнен корректно, практически без видимых артефактов (если сильно присматриваться, то их минимальное проявление имеет место быть). По скоростным характеристикам, в этом случае, модель не выбивается в лидеры и демонстрирует обычный уровень для качественных НЕ игровых IPS-мониторов.

В свою очередь, режим Fast, к удивлению, не только в разы усиливает видимость артефактов, но и в несколько раз увеличивает длину шлейфов за движущимися объектами. Таким образом, данный режим к использованию мы не рекомендуем – забудьте о нём.

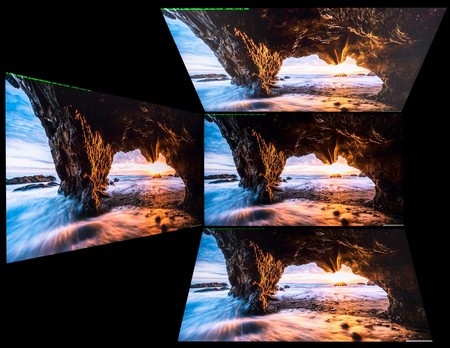

Углы обзора и Glow-эффект

Монитор Dell U2720Q является очередным протестированным нами 27-дюймовым 4К-решением с IPS-type-матрицей. Посмотрим на его углы обзора:

По представленному выше изображению всё прекрасно видно. Углы обзора находятся на уровне прочих похожих решений. На мониторе Dell при изменении угла обзора в любой из двух плоскостей контрастность падает незначительно, насыщенность оттенков сохраняется долго. Наиболее сильные изменения происходят при взгляде сверху, что является нормой. Расширенный цветовой охват на происходящее при изменении угла просмотра никак не повлиял.

Glow-эффект, в прямом понимании этого термина, проявляет себя на цветных изображениях при взгляде под большим углом, особенно стоя перед монитором. Однако, таких резких изменений картинки, как в случае с *VA матрицами и уж тем более TN+Film, вы здесь не увидите. По фотографиям можно наблюдать появление пелены на трети изображения с лёгким розоватым паразитным оттенком.

На чёрном поле Glow проявляет себя во всей красе, что является нормой для всех без исключения IPS-type-матриц. Степень проявления самых разных паразитных оттенков зависит от того с какой стороны от экрана вы встанете и, насколько сильный угол просмотра будет использован.

Также на визуальное восприятие влияет выставленная яркость подсветки - чем она ниже, тем меньше проблем. Но полностью от них избавиться всё равно не выйдет – такова природа нашего адаптивного зрения и это следует учитывать в первую очередь. Самый же лучший вариант добиться наименьшего Glow – работать за монитором на как можно более большом расстоянии. Да, мы понимаем, что в большинстве случаев это невозможно, но рекомендации от этого никуда не деваются.

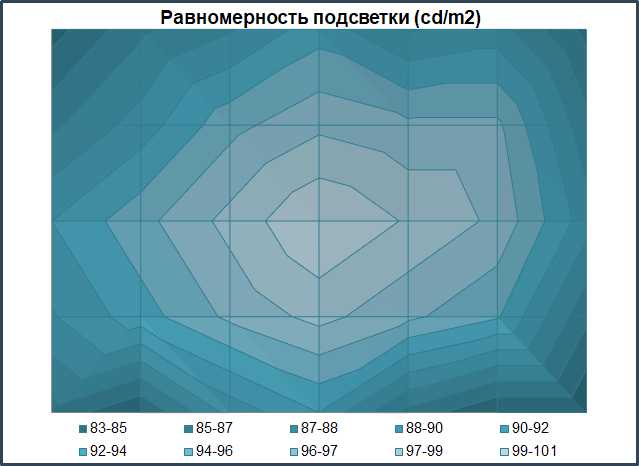

Равномерность подсветки и цветовой температуры

Равномерность подсветки монитора и цветовой температуры по полю экрана проверялась в 35 точках при установленной яркости монитора в 100 нит. За основу всех подсчётов (отклонений) брались данные из центральной точки.

При установленной яркости среднее отклонение от центральной точки составило 9,4 %, а максимальное – 17,8 %. Для монитора подобной диагонали и IPS-матрицы результат чуть ниже среднего.

По представленной диаграмме поверхности можно наглядно увидеть, как сосредоточен уровень яркости по полю матрицы. Центральная часть и ближайшая к ней периферия оказались довольно близки по яркости и лишь по краям матрицы яркость падает до 83-86 нит. Наиболее вероятно, что подобный результат будет свойственен большинству экземпляров U2720Q, что уже доказало наше плотное знакомство с двумя первыми партиями новинки.

Фотография выше демонстрирует белое поле с минимальными коррекциями в графическом редакторе для более наглядного представления происходящего на экране с точки зрения равномерности светлого поля. У нашего U2720Q видны слабые паразитные оттенки с двух сторон панели, а также классическое затемнение к углам.

Ещё сильнее разница в ЦТ становится видна на тёмно-серых полотнах, где все «прелести» монитора выходят наружу. С другой стороны, ничего ужасающего мы не увидели. Поверьте – бывает в разы хуже. Здесь же всё очень даже достойно.

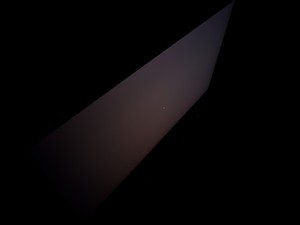

Теперь рассмотрим черный фон, оценив его «равномерность» по двум фотографиям, сделанным на разном отдалении от экрана (~70 см и 150 см), чтобы вы могли наглядно оценить влияние уже всем надоевшего Glow-эффекта и узнать реальную равномерность подсветки без его учёта.

В первом случае Glow показал себя достаточно типично – резко высветленными углами с различными паразитными оттенками. Подобная особенность может негативно сказываться на ощущениях при работе за монитором, если вы сидите очень близко к экрану: при загрузке системы даже в светлое время суток (не говоря уже об рабочих условиях с плохим внешним освещением), при просмотре фильмов и в ПО с тёмным графическим интерфейсом (рекомендуем переключить на светлое оформление).

Снижение яркости сильно на ваших впечатлениях не скажется, ведь глаза быстро адаптируются к изменившимся условиям и все эффекты будут снова видны, как и раньше. С другой стороны, если не медитировать на чёрный фон по несколько минут, то ничего подобного произойти не должно и тогда меньшая яркость подсветки действительно скажется на улучшении восприятия картинки с экрана.

При отдалении от экрана Glow полностью исчезает и перед нами оказывается достаточно равномерное чёрное поле без ярко выраженных проблем и с минимальным количеством зон со слабо проявляющими себя паразитными оттенками. Этот факт ещё раз доказывает, что равномерность подсветки и Glow – две большие разницы и не стоит путать эти два параметра оценки. Говоря иначе – устрашающие фотографии в интернете демонстрируют лишь Glow в гиперболизированном виде из-за «рук фотографа» и различных «улучшателей» в камерах смартфонов, но абсолютно не показывают реальную равномерность непосредственно самой подсветки матрицы!

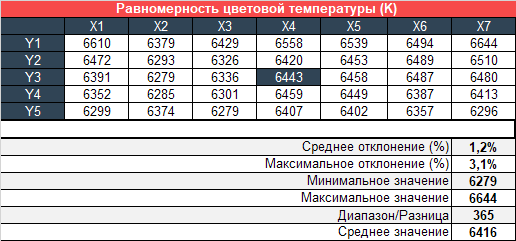

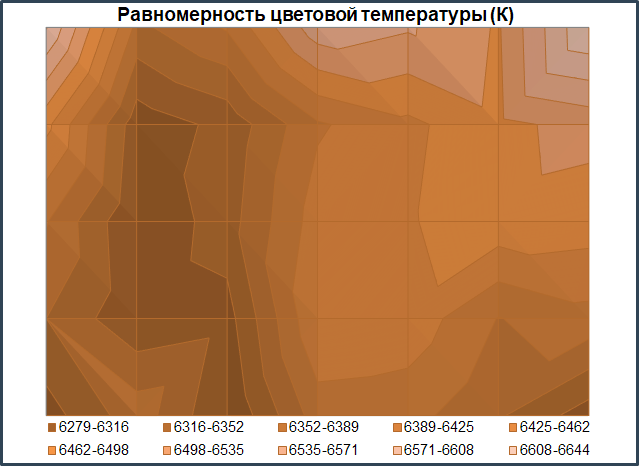

Теперь перейдём к рассмотрению равномерности цветовой температуры на всей площади экрана.

При тестировании использовались ручные настройки ЦТ для получения 6500K, яркость белого поля в центральной точке сохранялась на уровне 100-101 нит. Монитор показал очень хороший результат: среднее отклонение всего 1,2 %, максимальное – 3,1 %. Разница между минимумом и максимумом оказалась не выше 365К – высший класс.

Построенная диаграмма совсем не напоминает таковую по равномерности подсветки – фигура здесь совсем иная. Основной проблемной зоной нашего экземпляра мы считаем нижний левый край. Но даже с ним U2720Q выглядит хорошистом и в реальной работе столкнуться с проблемами неравномерности цветовой температуры на экране у нас не вышло.

Особенности (КЭ, ШИМ, паразитные звуки, ощущения от работы и др.)

В мониторе Dell U2720Q применена «безрамочная» IPS-матрица с полуматовой защитной поверхностью. Рассмотрим полученный макроснимок:

В первую очередь видна классическая структура пикселей для современных IPS панелей, Картинка на экране приятна для глаз. Кристаллический эффект еле заметен, многие его не увидят вовсе, но исключительно при правильной посадке перед экраном, ведь при изменении угла просмотра видимость КЭ значительно усиливается и спадает только после покорения 40-45 градусов от перпендикуляра.

А вот от эффекта Cross Hatching используемая матрица не страдает, да и со шрифтами при заводской настройке резкости нет никаких проблем.

Для монитора заявлена технология под названием Flicker-Free. В ходе тестирования было подтверждено, что U2720Q действительно обходится без использования ШИ-модуляции (или применена очень высокая частота в несколько кГц). При любых установках яркости полученные фотографии были однотипны, за исключением светлоты получаемых изображений.

Монитор использует в своём составе встроенный в корпус блок питания. Паразитные звуки во время работы на любых настройках нами не отмечены.

Выводы

В очередной раз компания Dell позволила себе обойти всех своих конкурентов и выпустила продукт, соответствующий всем основным запросам от потребителей, не только желающих иметь возможность подключения по одному кабелю с помощью USB Type-C, но и отдающих предпочтение поддержке последних цветовых стандартов, продвигающих индустрию вперёд. Новинка U2720Q создана исключительно для них и будет явно лишней для тех, кто просто мечтает о стандарте 4К на 27-дюймовом IPS-мониторе. Единственное исключение – вы любите всё самое новое и современное, и приобретаете монитор на долгие годы вперёд. Лишь в этом случае переплата за героя обзора будет разумной.

Дисплей Dell U2720Q из серии UltraSharp показал себя молодцом по большей части оцениваемых параметров и оказался лучше, чем мы ожидали. Нас немного расстроило отсутствие изменений во внешнем убранстве, но, с другой стороны, стабильность – признак успеха – и это, похоже, действительно так. Производитель пообещал качественную заводскую калибровку режима sRGB и сдержал слово. Широкий диапазон изменения яркости вместе с минимальным уровнем в 32 нит и высоким коэффициентом контрастности, а также достаточно равномерной подсветкой (для монитора этого класса) – важные достоинства героя обзора.

Из недостатков же используемой IPS-матрицы, пожалуй, можно выделить лишь Glow-эффект, свойственный и всем его соперникам, как нынешним, так и будущим. Если вы давно знаете, что это такое и готовы столкнуться с очевидной – не самой приятной особенностью современных IPS-решений, то U2720Q может стать отличной покупкой, без других существенных недостатков. Удачи в правильном выборе!

Для любителей читать только выводы - основные достоинства и недостатки Dell UltraSharp U2720Q в краткой форме представлены ниже.

Достоинства:

Строгий и максимально «безрамочный» дизайн от Dell;

Высокое качество материалов и сборки;

Максимально эргономичная подставка и наличие VESA-крепления;

Хороший комплект поставки – есть всё необходимое;

Широкий выбор современных портов для подключения, в том числе USB Type-C (DP Alt Mode) c поддержкой одновременной зарядки до 90 Вт;

USB 3.0 хаб с тремя портами + дополнительный USB Type-C 3.1 для подключения периферии;

Расширенный цветовой охват и соответствие заявленных производителем значений покрытия sRGB и DCI-P3;

Очень высокая точность цветопередачи в режиме эмуляции sRGB с заводской калибровкой;

Беспроблемные градиенты при настройках по умолчанию и после ручных правок;

Очень широкий диапазон изменения яркости при стабильном коэффициенте контрастности (пускай и несколько ниже заявленного);

Высокая стабильность цветовой температуры в основных режимах;

Хорошие углы обзора;

Адекватная скорость панели (для 60 Гц монитора) и заводской разгон Overdrive без проявления видимых артефактов;

Высокая равномерность подсветки по уровню цветовой температуры (зависит от экземпляра, но не сильно);

Достаточно хорошая равномерность подсветки на чёрном (без учёта Glow-эффекта);

Отсутствие ШИ-модуляции или её очень высокая частота – другими словами Flicker-Free;

Еле различимый кристаллический эффект из-за использования полуматовой защитной поверхности экрана – однако, его видимость быстро усиливается даже при небольшом отклонении от нормали;

Отсутствие Cross Hatching эффекта и паразитных звуков во время работы.

Недостатки:

· Высокая цена – если вам НЕ нужен расширенный ЦО, то следует рассмотреть более доступные решения с Type-C-подключением;

Может не устроить:

· После полноценной калибровки с правками LUT-видеокарты качество градиентов заметно ухудшается и возникают вопросы к тому какой метод FRC на матрице был использован (с расширением с нативных 6 бит или с 8 до 10);

· Отсутствие поддержки функций PiP|PbP и MST (Daisy-Chain);

· Отсутствие встроенной акустической системы – за такие деньги могли бы и поставить, тем более что свободное место имеется;

· Маленькие клавиши управления с жёстким и малым ходом;

· Модель 2020 года, а сделать такой же тонкой, как и WQHD-решения 2019-го в Dell не смогли – не принципиально, но факт;

· Псевдо-поддержка HDR – написать вам могут всяко-разного, но сертификат VESA DisplayHDR 400 лишь для привлечения внимания к монитору;

· Средняя равномерность подсветки по уровню яркости на светлом поле;

· Cильный Glow-эффект присутствует в полной мере.

Грыжин Александр aka =DEAD=

МОНИТОРЫ DELL

Получи бесплатно чистящее средство

при покупке данного монитора

Получи бесплатно чистящее средство

при покупке данного монитора