- Мониторы 144 Гц

- Мониторы 240 Гц

- Мониторы 360 Гц

- Мониторы Ultrawide

- Игровые изогнутые мониторы

- Мониторы с NVIDIA G-SYNC

- Мониторы Type-C

- Игровые OLED-мониторы

- Большие мониторы

- Профессиональные портативные

- Мониторы Apple

- Мониторы Type-C

- Мониторы OLED

- Игровые телевизоры

- Телевизоры 4К

- Телевизоры OLED

- Телевизоры HDR

- Телевизоры 8К

- Acer

- AOC

- AOpen

- Apple

- ASRock

- ASUS

- BenQ

- Cooler Master

- Corsair

- DELL

- DIGMA

- DIGMA PRO

- Eizo

- Gigabyte

- GMNG

- Hisense

- HP

- HUAWEI

- iiyama

- Lenovo

- LG

- MSI

- NEC

- NPC

- Philips

- Razer

- Samsung

- Sharp

- Sony

- TCL

- Viewsonic

- Xiaomi

- Офисные мониторы

- Универсальные мониторы

- Доставка

- Обмен и возврат

- Новости

- Оплата частями

- Как сделать заказ

- Кронштейны

- Мыши

- Клавиатуры

- Наушники и гарнитуры

- Очки для монитора

- Игровые консоли

- Освещение для монитора

- Кабели для мониторов

- Сетевые фильтры

- Чистящие средства

- Измерительные устройства

- Коврики для мыши

- Acer

- AOC

- AOpen

- Apple

- ASRock

- ASUS

- BenQ

- Cooler Master

- Corsair

- DELL

- DIGMA

- DIGMA PRO

- Eizo

- Gigabyte

- GMNG

- Hisense

- HP

- HUAWEI

- iiyama

- Lenovo

- LG

- MSI

- NEC

- NPC

- Philips

- Razer

- Samsung

- Sharp

- Sony

- TCL

- Viewsonic

- Xiaomi

- Все товары

- Игровые Телевизоры

- Офисные мониторы

- Универсальные мониторы

- Уценка

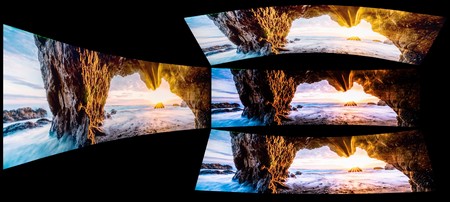

Чёткое переосмысление. Обзор и тестирование SAMSUNG C49RG90SSI (LC49RG90SSIXCI)

Вступление

Продвинутых пользователей, готовых потратить значительно больше денег на приобретение нового монитора, чем среднестатистический покупатель, уже сложно привлечь высокой частотой развёртки, ворохом игровых технологий, продвинутыми типами подсветки и высокой плотностью пикселей. Их запросы растут и душа требует чего-то нестандартного – не такого как у всех. Часто это не просто «хотелка», а реальная необходимость, особенно когда человек имеет дело с обработкой видео, «игрой» на различных финансовых рынках, работой с кипой документов и т.п.

Раньше с такими запросами людям приходилось покупать сразу несколько мониторов (в идеальном варианте – 2-3 одинаковых модели), либо рассматривать что-то из сферы решений форматов 21:9 или 24:10 c диагональю от 34 до 38 дюймов. А полтора года назад компания Samsung проверила интерес покупателей к совсем новому формату – 32:9 c диагональю 49 дюймов, правда, сохранив PPI на уровне относительно крупных Full HD-дисплеев. Актуальная на тот момент новинка быстро привлекла интерес, но сказать, что продажи были гигантскими мы не можем. Теперь же настала пора предложить своим потребителям что-то ещё более интересное и технологичное

В компании Samsung так и поступили, представив в марте этого года QHD-версию под названием C49RG90SSI, в которой слегка переосмыслили подход к дисплеям подобного рода, сохранили высокие скоростные характеристики и, в очередной раз, показали своим конкурентам «who is who», ведь аналоги в ближайшее время не предвидятся.

Справочная информация

Герой сегодняшнего обзора появился в продаже на территории РФ в конце мая 2019 года по рекомендованной розничной цене в 109990 рублей. Кратковременно новинку можно было найти за 95-96 тысяч, но на момент выхода обзора предложения стартуют со 100 тысяч. Это на 40 тысяч больше, чем просят за уже успевший подешеветь на четверть С49HG90DMI стандарта Double Full HD.

В модели используется единственная в своём роде 49-дюймовая изогнутая SVA-панель производства компании Samsung LSM490YP02 стандарта DWQHD со степенью изогнутости (курватурой) 1800R. Матрица представляет из себя "склейку" двух полноценных 27-дюймовых панелей c разрешением 2560 х 1440 пикселей, вследствие чего итоговое разрешение по длине в два раза больше, а соотношение сторон 32:9. Всё это привело и к тому, что уровень плотности пикселей ощутимо выше, чем у предшественника и составляет почти 110 ppi.

В качестве подсветки матрицы используются голубые светодиоды совместно с дополнительным светорассеивающим слоем с напылением квантовых частиц (QD-LED), обеспечивающих расширенный цветовой охват до уровня 95 % DCI-P3 (по заявлению производителя). Вся область подсветки, по обычаю, поделена на 9-10 отдельно управляемых зон, благодаря которым, в том числе, производитель позволил себе указать поддержку HDR10.

Для новинки производитель поднял яркость в стандартных условиях работы до 600 нит и до 1000 нит в пике в режиме HDR. Другими важными чертами используемой панели является коэффициент контрастности в 3000:1 (норма для современных *VA) и возможность воспроизведения до 1,07 миллиарда цветовых оттенков (10-бит, скорее всего с применением FRC).

Для C49RG90SSI производитель снизил максимальную частоту вертикальной развёртки до 120 Гц и отказался от использования технологии вставки «чёрного кадра», что параллельно привело к указанию времени отклика по привычному стандарту GtG в 4 мс. Мы это расцениваем исключительно как плюс – нечего вешать «лапшу на уши» о феноменальных скоростях *VA-панелей.

Не можем мы не отметить наличие на борту монитора технологию AMD FreeSync второй версии с поддержкой HDR и функцию PbP для одновременной работы с двумя источниками (размеров экрана хватит сполна – на половине можно играть от игровой приставки, за другой работать). Основная система управления сохранилась за 5-позиционным джойстиком, а встроенная акустика так и не появилась, что ожидаемо – если есть деньги на столь дорогой монитор, то, очевидно, акустическая система у вас есть изначально, причём не самая дешёвая.

Монитор отличается «безрамочным» дизайном, корпус и подставка выполнены в соответствии с принятой ранее концепцией. Для подсветки зоны крепления центральной всё также используется технология Arena Lighting. Таким образом, никаких внешних изменений в сравнении с Double FHD-предшественником нами не замечено.

А вот среди интерфейсов изменения есть. На борту монитора представлено два DP версии 1.4, один HDMI 2.0, два USB 3.0 и два USB 2.0 порта для работы с периферией, 3.5 мм аудиовход и аудиовыход для подключения микрофона и наушников. Современный разъём Type-C у монитора не предусмотрен. Скорее всего причина кроется в высокой частоте развёртки либо данный интерфейс появится в будущем – в обновлённом решении.

Комплект поставки

Монитор Samsung C49RG90SSI поставляется в огромной и достаточно тяжёлой коробке с качественной полиграфией (правда, только с двух сторон), выполненной в тёмных тонах. На неё нанесены несколько фотографий устройства и указаны его основные особенности.

Доставать монитор очень легко. Комплект поставки аккуратно сложен в отдельный картонный бокс, ничего не гремит и не летает в коробке во время транспортировки. Пластиковая ручка для удобства переноски отсутствует, придётся пользоваться специальными вырезами в картоне.

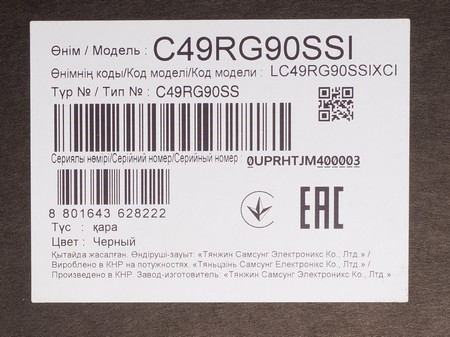

По наклейке на коробке можно узнать серийный номер экземпляра, полное название модели, цвет корпуса (чёрный) и место производства (КНР – Китай).

Комплект поставки Samsung C49HG90DMI включает в себя следующее:

- Силовой кабель;

- Кабель HDMI;

- Кабель DisplayPort;

- Кабель USB 3.0 Type-A для подключения к ПК и работы с периферией;

- Металлическая планка-переходник для крепления VESA-совместимых кронштейнов;

- CD-диск с драйверами, утилитами и руководством пользователя;

- Краткое руководство пользователя;

- Инструкция по безопасному обращению с устройством;

- Гарантийный талон-книжка;

- Буклет с поздравлениями о совершённой покупке;

- Наклейка с номерами телефонов сервисных центров Samsung.

В комплекте есть всё необходимое для начала беспроблемной работы и получения максимально возможных 120 Гц при любом доступном типе подключения.

Бумажный отчёт о заводской калибровке в комплекте с новинкой отсутствует и причиной является относительно недавний переход Samsung к электронным отчётам, зашитым непосредственно в один из разделов дисплея с минимумом предоставляемой информации. Учитывая большое количество прочей макулатуры такой подход нам кажется несколько странным.

Дизайн и эргономика

Внешний вид монитора C49RG90SSI не стал для Samsung чем-то новым в области дизайна. Производитель совместил свои наработки из игровых серий HG50 и СHG70, благодаря чему получился СHG90 от которого, собственно, и достался весь визуальный ряд герою нашего обзора.

В качестве цветовой гаммы выбран чёрно-серый пластик с различными по фактуре поверхностями, с неким налётом бирюзового/зелёного оттенка.

По новинке можно сразу сказать, что это современный «безрамочный» монитор Samsung, даже в том случае, если бы на нём не было ни одного логотипа и упоминания производителя. Почерк хорошо узнаваем.

Эргономика монитора, учитывая его размеры, нас порадовала. Доступен наклон в пределах от -5 до +15 градусов, поворот благодаря шарниру в верхней части крепления на 15 градусов влево-вправо и изменение высоты на 135 мм. Переворот в портретный режим не предусмотрен и причина на то ясна – матрица слишком широкая, да ещё и изогнутая.

Несмотря на это центровка корпуса не самая высокая, присутствует ощутимый люфт (2-3 градуса влево-вправо в горизонтальной плоскости), да и в целом жёсткость конструкции вызывает некоторые нарекания – корпус раскачивается если его тронуть.

Используемая в мониторе подставка занимает очень много места – особенность многих мониторов Samsung. Семь резиновых ножек на её внутренней поверхности хорошо удерживают монитор на одном месте, сопротивляясь изменению положения на любой поверхности.

После распаковки монитора к нему необходимо прикрутить центральную стойку, воспользовавшись четырьмя винтами из комплекта поставки. Весь «внутренний фарш» прикрывается декоративной пластиковой накладкой, состоящей из двух элементов. В случае необходимости использования VESA-кронштейна к C49RG90SSI следует прикрутить специальную планку-переходник, также входящий в комплект поставки.

У монитора есть выдвигающийся крючок для наушников – один из атрибутов «настоящего игрового дисплея» для многих производителей.

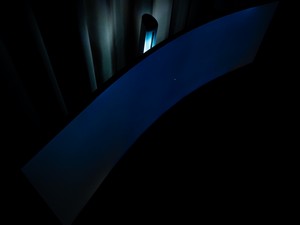

В самом мониторе предусмотрена система подсветки рабочего пространства Aura Lighting, но эффект от неё увидит лишь человек, стоящий за монитором. C другой стороны, смотреть там особо нечего, у решения от Samsung подсветка максимально простая.

Система прокладки кабелей в новинке от Samsung выполнена за счёт скрытых полостей в центральной стойке с выходом проводов в самой нижней точке, а также пластиковой накладки в области расположения интерфейсов подключения. Выглядит хорошо, да и эффективность подобного решения, если сделать всё правильно, великолепная.

Все детали монитора соединены друг с другом с минимальными зазорами. Корпус не поддаётся скручиванию, но немного хрустит и поскрипывает при сжатии и при простом переносе модели с места на место. Покраска элементов равномерная, обработка краёв деталей не вызывает нареканий. Большая часть элементов отличается хорошей стойкостью к появлению отпечатков пальцев и мелких царапин. Придраться к качеству монитора сложно.

Модель относится к “безрамочным”, поэтому ярко выраженных – выпирающих рамок вы не увидите. Впрочем, как и всегда, внутренние рамки самой матрицы никуда не делись и даже у новой панели они сохранились на уровне 8-10 мм слева, справа, сверху и около 20 мм снизу, учитывая пластиковую накладку.

По фотографии выше можно найти подтверждение тому, что используемая матрица заметно изогнута, а её полуматовая рабочая поверхность обладает соответствующими антибликовыми свойствами и слабозаметным кристаллическим эффектом.

В задней части монитора находится наклейка с информацией, дополняющей таковую с наклейки на коробке. Нам становится известна дата производства (апрель 2019 года) и версия (ревизия) монитора – FB02. Производителем выступает сама компания Samsung.

Все порты для подключения расположились в задней части корпуса на отдельной колодке, направленной вниз. В связи с этим, подключать кабели не очень удобно, но, надеемся, что делать вы это будете крайне редко.

Несмотря на свои огромные размеры и не малую толщину производитель сэкономил на встроенной акустической системе. Ни за одной из вентиляционных прорезей в нижней части динамиков вы не встретите. Жаль, ведь кому-то бы они точно пригодились.

Меню и управление

Система управления в новинке от Samsung состоит из пятипозиционного джойстика и трёх дополнительных физических клавиш для быстрого доступа к пользовательским пресетам (сохранённым настройкам).

Все элементы разместились на нижней грани корпуса, ближе к правому углу. Синий светодиод питания находится на передней рамке, но при настройках по умолчанию он активен только в режиме ожидания.

Перемещением джойстика вверх или вниз можно вызвать меню быстрой настройки яркости, контрастности и резкости изображения, а движение влево/вправо переключит режим Eye Saver.

Нажатие по центру вызывает дополнительный блок меню с пятью экранными кнопками. С их помощью можно перейти к основному меню, настройкам функции PbP, выбрать источник сигнала, выключить дисплей или вернуться к предыдущему диалоговому окну.

Благодаря пятипозиционному джойстику управлять монитором просто и удобно. Это один из самых удачных способов для работы с OSD-меню, и в компании Samsung его давно применяют.

Дизайн меню игровой новинки Samsung выполнен в бирюзово-чёрной гамме, а над основным OSD-экраном размещаются пять круглых секторов-кнопок с указанием основных игровых настроек. Структура меню такая же, как в других игровых моделях бренда, а один из главных разделов здесь — Game.

В нём пользователь может выбрать один из восьми предустановленных режимов изображения, задать режим OverDrive, установить максимальную частоту вертикальной развёртки, изменить усиление Black Equalizer (отвечает за различимость крайних тёмных оттенков) и режим работы встроенного скалера изображения. Здесь же можно включить FreeSync, дезактивировать функцию Low Input Lag и сохранить внесённые изменения в одну из трёх пользовательских областей для настроек (доступны для быстрого включения).

Во втором разделе, Picture, сосредоточены настройки, отвечающие за качество изображения на экране. Регулировке поддаются такие параметры, как яркость, контрастность, резкость, уровень чёрного при HDMI-подключении, цветовая температура, усиление RGB и гамма. В новинке есть режим sRGB, с помощью которого цветовой охват должен приводиться к соответствующему стандарту.

Дополнительно можно активировать режим Eye Saver (снижение яркости, цветовой температуры и глубины чёрного) и перейти к настройкам функции Picture by Picture. Кроме того, в конце раздела запрятана информация по заводской настройке устройства. В отчёте представлены результаты по гамме, среднему и максимальному отклонениям DeltaE, приведена информация по используемому оборудованию и интерфейсу подключения, а также условия проверки и допустимые отклонения.

В третьем разделе сосредоточены настройки самого OSD-экрана. Предлагается выбрать язык локализации (присутствует русский с улучшенным переводом) и задержку автоматического исчезновения меню при бездействии пользователя.

Раздел System содержит в себе параметры, влияющие на поведение дисплея в той или иной ситуации. В нём можно сбросить все настройки к значениям по умолчанию, активировать технологию снижения электропотребления, внешнюю подсветку Aura Lighting, выбрать режим локального управления подсветки матрицы (по сути – активировать HDR или включить автоматический выбор её работы в зависимости от происходящего на экране).

Доступны выбор версии DP и HDMI, таймер автоматического выключения, изменение режима работы светодиода питания, автоматический выбор источника сигнала, регулировка уровня громкости и включение быстрой зарядки (USB Super Charging) при использовании встроенных USB-портов.

Посмотреть основную рабочую информацию по дисплею можно в последнем разделе с соответствующим названием – Information.

Доступ к сервисному меню, к большому сожалению, найден не был.

Результаты тестирования:

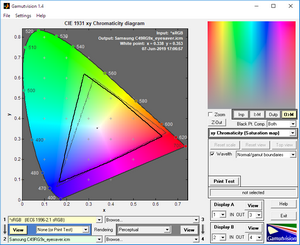

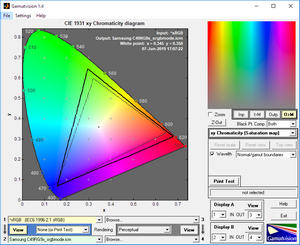

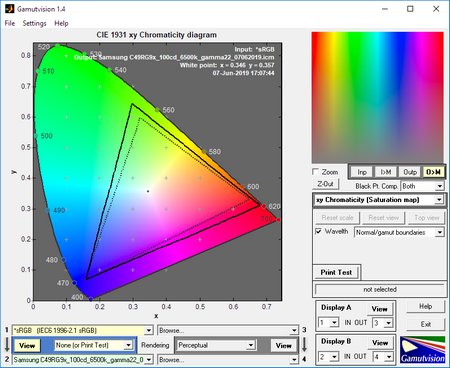

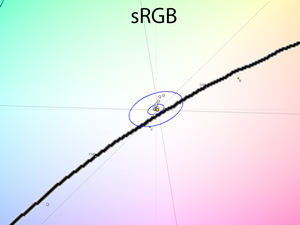

Цветовой охват

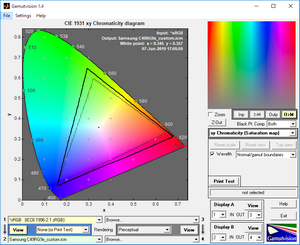

В мониторе C49RG90SSI установлена единственная в своём роде DWQHD 49-дюймовая SVA-матрица с QD-LED-подсветкой и соответствующим ей расширенным цветовым охватом относительно стандартного пространства sRGB. Производитель с гордостью говорит о ЦО своей новинки в 125 % sRGB (от общей площади) и 95 % DCI-P3:

Первоначальная проверка осуществлялась при заводских настройках дисплея. По представленным скриншотам видно, что монитор по своим возможностям значительно превосходит sRGB на зелёных, бирюзовых, красных и розовых стимулах.

В специальном режиме sRGB, который, в теории, должен эмулировать данное цветовое пространство, с цветовым охватом ничего не происходит – нет даже попыток. А вот в Eye Saver Mode убирается насыщенность в красном, оранжевом, желтом и розовом цветах.

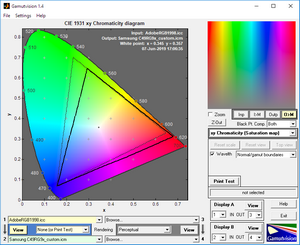

В свою очередь, после ручной настройки и калибровки в режиме Custom ситуация относительно номинальных настроек меняется не сильно.

Итоговые результаты соответствия цветового охвата монитора стандартизированным пространствам следующие:

Стандартные настройки:

- sRGB - 99,7|127,9 %;

- AdobeRGB - 82,3|88,1 %;

- DCI-P3 - 89,0|90,6 %;

Режим sRGB:

- sRGB - 99,8|128,0 %;

- AdobeRGB - 82,0|88,2 %;

- DCI-P3 - 89,4|90,7 %;

Режим Eye Saver:

- sRGB - 71,0|83,8 %;

- AdobeRGB - 57,0|57,8 %;

- DCI-P3 - 57,4|59,4 %;

После настройки:

- sRGB - 99,8|128,3 %;

- AdobeRGB - 81,7|88,4 %;

- DCI-P3 - 89,8|90,9 %.

Все значения были получены при профилировании в среде Argyll CMS, с отсечением цветов и оттенков, выходящих за границы референсных значений. Монитор отлично подходит для работы с цветом, но лишь при понимании разницы между цветовыми пространствами и того, как правильно с ними работать. По полученным цифрам монитор превзошёл заявленное значение по sRGB, но не смог добраться даже до 90 % DCI-P3.

Говоря об оттенках, превосходящих изучаемые стандарты можно отметить, что бороться с ними возможно уже всем известным вам методом – использование ICC/ICM профилей и программного обеспечения с нормальной поддержкой системы управления цветом (CMS). Среди таковых: продукты компании Adobe, Google Picasa, XnView, средство просмотра фотографий Windows (7, 8, 10), Firefox, Google Chrome и т.д.

Яркость, контрастность и основные показатели цветопередачи

У рассматриваемого монитора присутствует восемь предустановленных режимов Picture Mode и дополнительный Eye Saver. По умолчанию используется Custom Mode со следующими настройками:

- Brightness – 100;

- Contrast – 75;

- Color Tone – Normal (50|50|50);

- Gamma – Mode 1;

- Black Equalizer – 13;

- Local Dimming – Auto (выключили в ходе тестирования);

- Response Time – Standard.

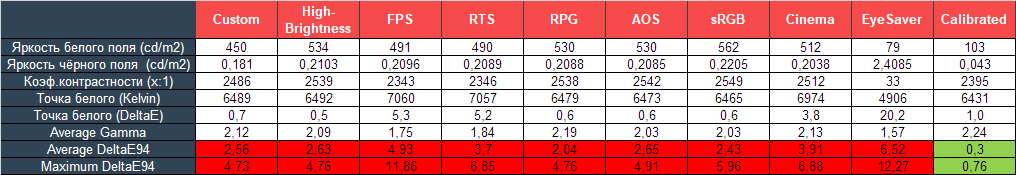

Изучим полученные результаты, представленные в таблице ниже:

Яркость белого поля во всех основных режимах находится на довольно высоком уровне и в некоторых из них почти доходит до заявленного производителем максимума. А вот коэффициент контрастности оказался не выше 2600:1, что, впрочем, является абсолютной нормой для современных *VA-матриц.

Точка белого в части режимов настроена идеально, но при снижении яркости не стоит надеется на подобный результат. В остальном пресеты отличаются друг от друга настройками гамма-кривых, различимостью в тенях и светах и соответственно общей контрастностью картинки. Лучшими же можно признать RPG, sRGB и Custom – именно в такой последовательности.

Для получения яркости 100 нит, цветовой температуры белой точки в 6500K и прочих улучшений мы использовали следующие настройки в Custom Mode:

- Brightness – 14;

- Contrast – 75;

- Color Tone – Normal (47|49|50);

- Gamma – Mode 3;

- Black Equalizer – 13;

- Local Dimming – Off;

- Response Time – Fastest.

Для меньших правок в LUT видеокарты мы использовали режим «Гамма 3». Без полноценной калибровки можно добиться необходимой яркости и значения точки белого. После данной процедуры и благодаря созданному профилю среднее отклонение DeltaE94 снизилось до 0,3 и до 0,76 в максимуме. Продолжим изучение гамма-кривыми и балансом серого на CIE-диаграмме.

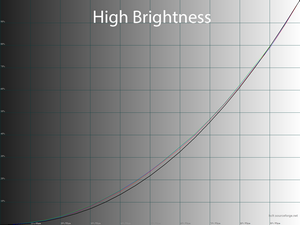

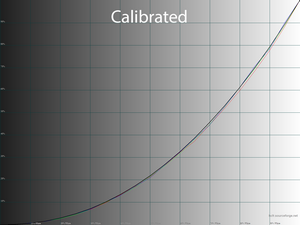

Гамма-кривые и баланс серого

С помощью программы HCFR Colormeter и “откалиброванного” колориметра X-Rite Display Pro мною были изучены гамма-кривые во всех рассмотренных выше “режимах”, как изначально предустановленных, так и специально “разработанных”. Кроме того, по произведённым измерениям можно оценить расхождение серого клина (точек чёрно-белого градиента) на CIE диаграмме и сделать выводы о преобладании того или иного паразитного оттенка, либо его таковом отсутствии.

При стандартных настройках измеренные гамма-кривые довольно близки к референсу, за исключением слегка приподнятых теней и средних оттенков. Крайние тёмные оттенки хорошо различимы, как и светлые тона. Точка белого настроена близко к 6500К и почти все точки серого клина расположились в области DeltaE<3.

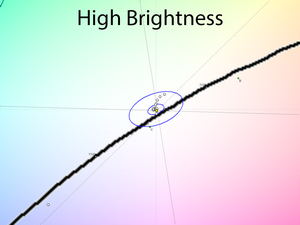

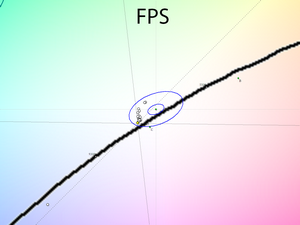

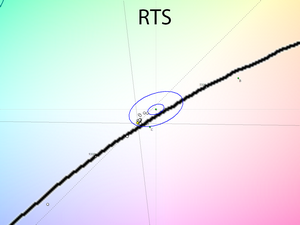

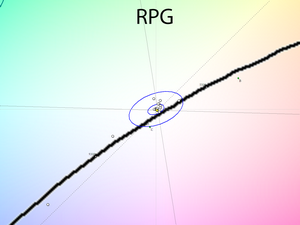

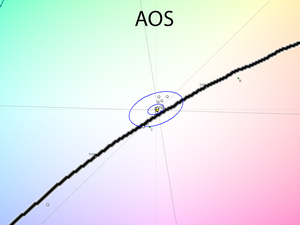

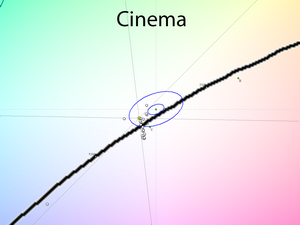

Режим High Brightness может предложить большую максимальную яркость, но вместе с тем менее контрастный, чем Custom Mode. Игровые FPS и RTS – сильно на любителя или для тех, кто любит едкую картинку с хорошо различимыми тенями. Между тем, RPG Mode по точности настройки является одним из лучших среди представленных в мониторе.

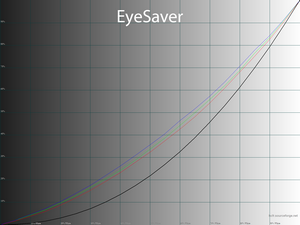

Не можем мы рекомендовать для использования AOS и Cinema – довольно странно настроенные режимы. А вот Eye Saver делает всё от него зависящее, чтобы снизить нагрузку на глаза. Резко снижается яркость, глубокий чёрный пропадает, коэффициент контрастности не превышает 35:1, картинка на экране малоконтрастная и очень «тёплая».

В режиме sRGB гамма-кривые, точка белого и баланс серого максимально близки к результатам C49RG90SSI при настройках по умолчанию. Цветовой охват не меняется, но увеличивается различимость крайних тёмных оттенков. Итог такой – можно использовать, но какой в этом смысл?

После ручной настройки и правок в LUT видеокарты гамма-кривые максимально приблизились к референсу со значение 2.2, остальные изменения оказались несущественными.

Дополнительные возможности и настройки

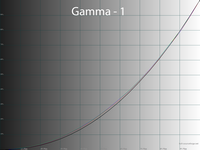

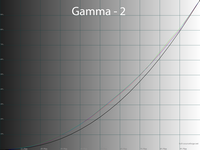

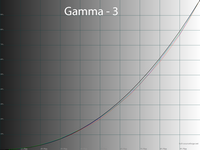

У новинки Samsung нет каких-либо встроенных датчиков (освещенности, приближения), а в меню среди пунктов максимально сильно влияющих на точность цветопередачи есть несколько режимов Gamma Mode и широкий диапазон настройки Black Equalizer.

По умолчанию выставлен первый режим и если вас не интересует дальнейшая настройка, то можете ничего не менять. Гамма 2 значительно менее контрастный, а Гамма 3 лучше всего подходит для дальнейшей пользовательской настройки. Именно его мы и использовали.

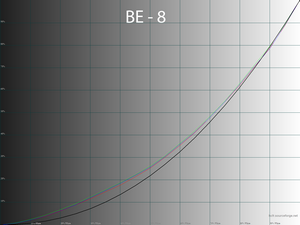

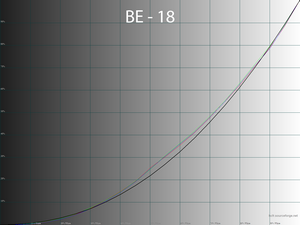

Теперь разберём параметр, влияющий на различимость крайних тёмных оттенков – эквалайзер чёрного (Black Equalizer). По умолчанию выставлено значение 13, общий диапазон от 0 до 20. Чем ниже значение, тем сильнее затрагиваются тени – выше их различимость.

Если отталкиваться от того факта, что при значении по умолчанию с тенями у монитора проблем нет, то игроков могут заинтересовать значения ниже 13, чтобы дополнительно увеличить их различимость. И как показали наши эксперименты достаточно будет добраться до 8 и не знать проблем с тенями абсолютно в любых играх. Что же касается значений выше 13, то Black Equalizer затрагивает оттенки от 0 до 60 %, а не только глубокие тёмные. Учитывайте это при настройке!

Равномерность градиентов

Установленная в монитор 10-битная (с применением FRC-метода) SVA матрица, несмотря на огромную диагональ, смогла продемонстрировать очень качественные градиенты, как при настройках по умолчанию, так и после внесения ручных правок. Безусловно, большая диагональ сказывается на видимости переходов, однако результат продемонстрированный новым Samsung C49RG90SSI мало кого сможет разочаровать.

Ручные настройки на качестве градиентов никак не сказываются. Меняется цветность и контраст, но плавность никуда не исчезает. А вот после калибровки с относительно небольшими правками в LUT видеокарты в диапазоне 5-50 % появляются области с паразитными оттенками. В этом нет ничего страшного, но и приятного, вместе с тем, тоже.

Стабильность цветовой температуры

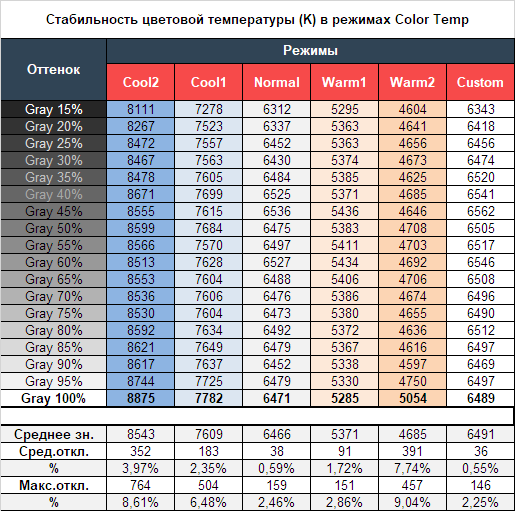

Продолжим изучение монитора Samsung C49RG90SSI, оценив стабильность цветовой температуры в стандартных и специальных режимах изображения.

Результаты данной таблицы представляют из себя отклонения точек серого клина по оси X. Вертикальную ось они не затрагивают, а поэтому оценить наличие паразитных оттенков возможно лишь по CIE диаграмме из подраздела “Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT”.

Новинка от Samsung радует стабильностью ЦТ во всех режимах, за исключением Eye Saver, где, в целом, это и не требуется. Говоря же про калибровку стоит отметить, что результат хороший, но сделать стабильность ЦТ лучше или хотя бы на уровне заводских установок у нас не вышло.

Теперь рассмотрим результаты специальных режимов Color Temp. Производитель представил выбор из шести различных вариантов – от Cool 2 до Warm 2. Проверим каждый из них:

Тут можно отметить следующее:

- Все режимы соответствуют своим названиям;

- Чем дальше от ~6500 Кельвин, тем выше отклонения;

- Режим Custom полностью повторяет Normal выставленный по умолчанию (разница в пределах погрешности измерений) – это не удивительно, учитывая одни и те же значения RGB.

Итоги таковы: стоит забыть о дополнительных заводских режимах ЦТ (если, конечно, у вас не очень специфичное освещение или особая страсть к “тёплой” или “холодной” картинке) и предпочесть заводские установки либо режим Custom с дальнейшими ручными правками.

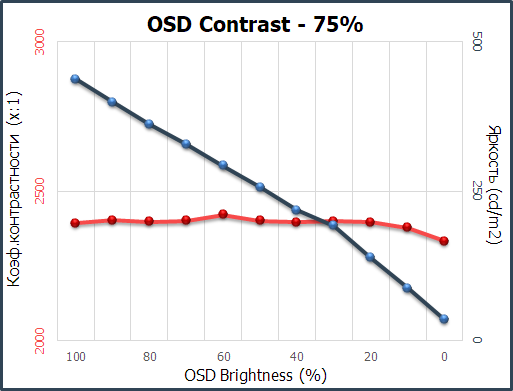

Стабильность контрастности и диапазон изменения яркости

Для изучения стабильности контрастности и диапазона изменения яркости был использован режим Custom с настройками по умолчанию. Значение Brightness менялось с 100 до 0% с шагом в 10 единиц. Для представленной ниже таблицы измеренные значения были получены через программу HCFR, которая даёт возможность более точно оценить уровень чёрного (три знака после запятой) и соответственно определить достоверный коэффициент контрастности.

Полученный рабочий диапазон яркости при стандартных настройках составил 35-438 нит при коэффициенте контрастности в ~2400:1. Снижение яркости почти линейно, коэффициент контрастности достаточно стабилен во всём диапазоне, но его уровень, как мы уже выяснили, ниже заявленного в ТХ.

Не стоит удивляться не самому высокому значению максимальной яркости. Монитор, как оказалось, не очень стабилен и на высоких значениях Brightness, часто, выдаёт очень разные значения в одних и тех же режимах. Впрочем, это не отменяет того, что новинка действительно способа в определённых условиях показать почти 600 нит, без дополнительных настроек в ОС.

Что же касается яркости в режиме HDR, то для его измерения мы активировали режим локального управления яркостью и WCG HDR в системе Windows 10, после чего вывели небольшой белый квадрат в угол экрана. В этом случае максимально полученная нами яркость оказалась 798 нит, что учитывая неравномерность подсветки является очень достойным результатом. Другими словами – говорить о ~1000 нит в центре экрана вполне себе допустимо и реально на практике.

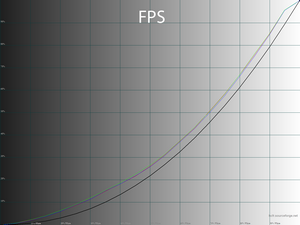

Скорость матрицы

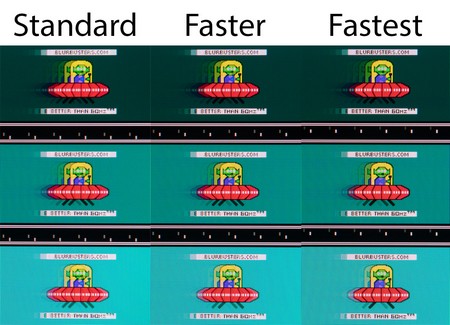

В C49RG90SSI заявлена SVA-матрица со временем отклика в 4 мс, измеренным по стандартной методике GtG. Максимальная частота вертикальной развёртки у новинки на 24 Гц ниже, чем у DFHD-предшественника, а режим со вставкой «чёрного кадра» не применяется.

По умолчанию значение разгона Response Time установлено в положении Standard. Два других незначительно уменьшают шлейфы на движущихся объектах, при этом не оставляя после себя артефактов. Таким образом, решение было очевидным – лучшим вариантом для повседневного использования выступает режим Fastest.

В сравнении с моделью C49HG90DMI герой обзора оказался не столь быстрым, а поэтому никакого прямого сравнения с действующими лидерами сегмента крупных ультраширокоформатных дисплеев с высокой частотой развёртки - не будет – новинка им не конкурент, что прекрасно видно по картинке выше, особенно её верхней части с тёмными переходами.

Тем не менее, частота 120 Гц делает своё дело – плавность картинки на экране высокая – значительно выше, чем на обычных 60 Гц решениях. Если вы просто любите поиграть час-другой после работы, а большая часть времени, проведённого за дисплеем, будет заключаться в выполнении более профессиональных задач, то нареканий к скорости C49RG90SSI у вас точно не возникнет.

Благодаря стараниям инженеров NVIDIA использовать технологию адаптивной синхронизации Free-Sync 2 cмогут и обладатели современных карт GeForce GTX. Единственное с чем вам придётся смириться в отсутствии карты AMD, так это с невозможностью получить в свои руки технологию Low Framerate Compensation, а поэтому плавная картинка у вас будет только в диапазоне 48-120 кадров в секунду.

Что касается пропуска кадров, то на максимальной частоте в 120 Гц ничего подобного мы не обнаружили. Проблем нет, что подтверждает результат теста TestUFO.

Углы обзора и Glow-эффект

Изучаемый монитор использует новейшую 49-дюймовую SVA-панель, единственную в своём роде. Увеличение разрешения на фоне предшественника никак не сказалось на углах обзора и стабильности картинки в целом.

По представленному выше изображению всё прекрасно видно. На мониторе Samsung при изменении угла обзора в любой из двух плоскостей снижение цветовой насыщенности и потеря контрастности происходят быстрее и сильнее, чем на IPS-решениях схожей диагонали и разрешения (но с обычной частотой развёртки 60 Гц). Лишь при углах порядка 45+ градусов изменения более сильные, но такой вариант не относится к реальным условиям использования монитора.

Эффект Black Crush, свойственный всем *VA-мониторам, проявляет себя в полной мере, пускай и не так сильно, как на старых матрицах иной диагонали и соотношения сторон. Наиболее сильные изменения происходят, как и всегда, если встать перед монитором: контрастность резко снижается, светлые оттенки сливаются воедино, происходит слабая инверсия цветов.

Угловой Glow-эффект выражен на среднем уровне, контрастность картинки падает достаточно сильно, но это абсолютная норма для *VA-мониторов. Паразитные оттенки нами выявлены не были.

На чёрном поле Glow проявляет себя достаточно типично и, в целом, слабо. В большей степени заметно общее высветление чёрного поля с переходом его в тёмно-серый с лёгким паразитным оттенком в некоторых частях экрана. Glow на чёрном на новинке от Samsung выражен значительно слабее, чем на IPS-type моделях. Это одно из серьёзных достоинств подобных мониторов за которые их любят потребители.

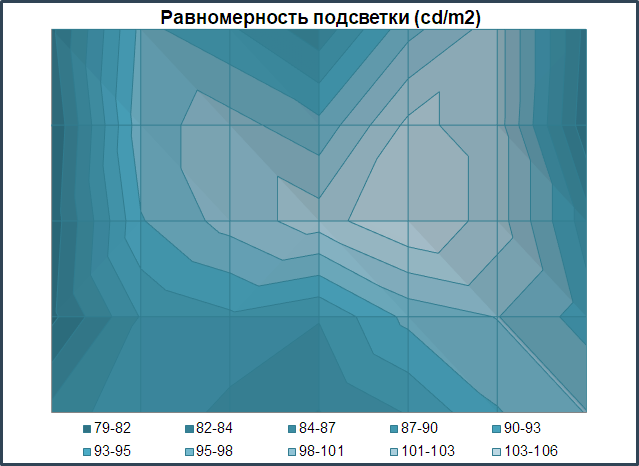

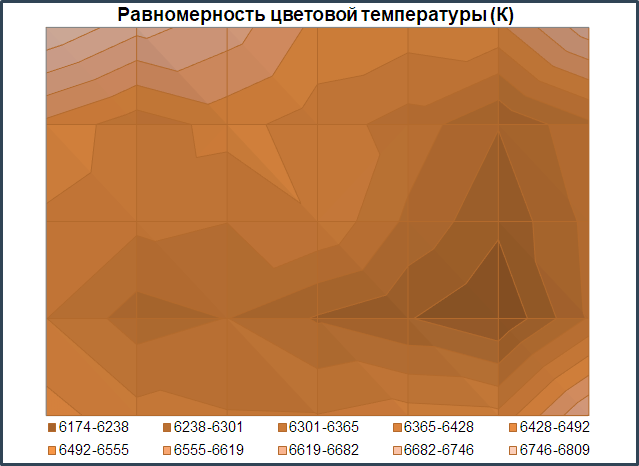

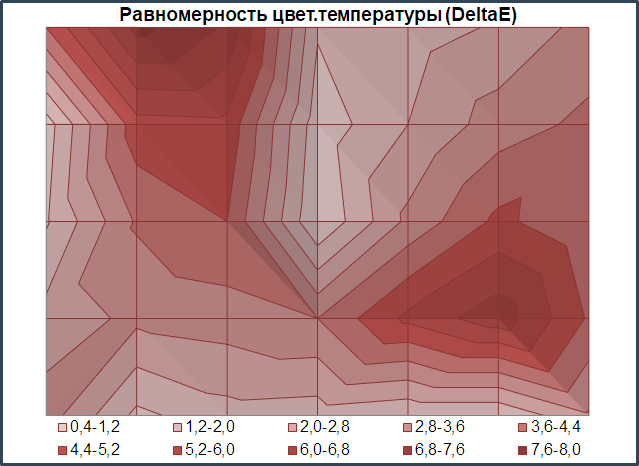

Равномерность подсветки и цветовой температуры

Равномерность подсветки монитора и цветовой температуры по полю экрана проверялась в 35 точках при установленной яркости монитора в 100 нит. За основу всех подсчётов (отклонений) берутся данные из центральной точки.

При установленной яркости среднее отклонение от центральной точки составило 9 %, а максимальное – 22,5 %. Результат для столь крупного монитора достаточно хороший, наибольшие отклонения выявлены только в трёх углах, да и те – на уровне обычных 27-дюймовых моделей. А что удивительно ещё больше – очень похожий результат показала ранее DFHD-версия от Samsung.

По представленной выше диаграмме поверхности можно наглядно увидеть, где расположены наиболее проблемные области (тёмные).

Фотография выше демонстрирует белое поле (недоэкспонированное) без дополнительных коррекций в графическом редакторе. Проблем мало, как с равномерностью по уровню яркости, так и по цветовой температуре (исключительно для монитора такого формата и диагонали).

Лучше увидеть разницу по совокупности яркости и ЦТ можно на тёмно-серых полотнах, где все проблемы становятся более очевидными.Теперь рассмотрим черный фон, оценив его «равномерность» по двум фотографиям, сделанным на разном отдалении от экрана (~70 см и 150 см), чтобы вы могли наглядно оценить влияние уже всем поднадоевшего Glow-эффекта и узнать реальную равномерность подсветки без его учёта.

Угловой Glow у изучаемого монитора минимальный, а равномерность подсветки даже при близком просмотре вызывает уважение, несмотря на высокую выставленную яркость подсветки. При отдалении же становится видна её некоторая неоднородность, а ранее заметные светлые зоны усиливают свою видимость.

При взгляде под углом хорошо видны четыре точки откуда прямо-таки «вырывается» свет от зон подсветки.

Таковых, кстати, у монитора около 9-10, а локальное управление происходит в автоматическом режиме при активации пункта Local Dimming. Такая особенность дисплея заимствована у других решений бренда и сделано это исключительно ради более полной поддержки HDR. Однако, увы, эффективность подобного решения низкая и говорить о каких-либо практических преимуществах перед обычной «глобальной» подсветкой – не приходится. Красивые цифры контрастности это одно, а реальное использование - это совсем другое.

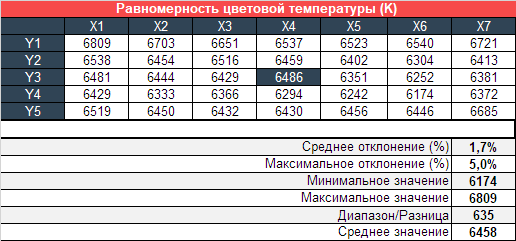

Теперь перейдём к рассмотрению равномерности <b>цветовой температуры</b> на всей площади экрана:

При тестировании использовались ручные настройки ЦТ для получения 6500K, яркость белого поля в центральной точке сохранялась на уровне 100 нит. Результат оказался на уровне в 1,7 % в среднем и 5 % в максимуме.

Разница между измеренным минимумом и максимумом составила 635 Кельвин, что вписывается в средней результат для обычного 27-дюймового дисплея, не говоря уже про такую громадину, как C49RG90SSI. Все пиковые значения мы получили в верхнем левом углу и чуть выше нижнего правого. Учитывая расстояние между этими точками и невозможность сфокусироваться сразу на всей площади экрана, считаем, что равномерность подсветки по уровню цветовой температуры – очень хорошая.

Это подтверждают и данные по отклонениям DeltaE. Среднее значение не превысило 3 единицы – результат выше среднего.

Последняя диаграмма подтверждает наличие небольших проблем в уже отмеченных зонах. В остальном же всё прекрасно и можно идти на завершающую стадию оценки.

Особенности (КЭ, ШИМ, паразитные звуки, ощущения от работы и др.)

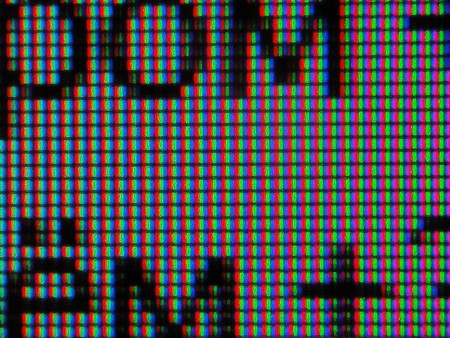

В мониторе Samsung C49RG90SSI применена «безрамочная» матрица с полуматовой защитной поверхностью. Рассмотрим полученный макроснимок:

В первую очередь видна классическая структура пикселей для современных SVA панелей от Samsung. Используемая поверхность не столь грубая, как у настоящих матовых вариантов, картинка на экране приятна глазу. Кристаллический эффект остаётся практически неразличим при любых условиях просмотра. От эффекта Cross Hatching используемая матрица также не страдает.

С проработкой шрифтов, увы, есть некоторые проблемы, которые, впрочем, не столь сильно бросаются в глаза, как у DFHD-решения. Текст на экране новинки немного бьёт по глазам нечёткими и/или цветными контурами.

Для частичного решения проблемы мы, как и прежде, рекомендуем поиграться со значением резкости в настройках дисплея. Стоит снизить заводское значение 60 до 56 или 52 (да, каждое снижение = 4 пункта) и посмотреть, как вам больше нравится. Двигаться ещё ниже нет никакого смысла – там начинается откровенное «мыло».

Для монитора заявлена технология Flicker-Free, что было подтверждено в ходе нашего тестирования – мерцание отсутствует во всем диапазоне изменения яркости подсветки, что само по себе – большая редкость для современных мониторов Samsung, в которых куда чаще используется гибридная схема.

Монитор использует в своём составе встроенный в корпус блок питания. Паразитные звуки во время работы на любых настройках не отмечены.

Что касается ощущений от работы, то герой обзора показал себя с положительной стороны при выполнении рабочих задач: работа с документами, веб-сёрфинг, монтаж видео, обработка фото и т.д. Огромное рабочее поле позволяет с комфортом разместить 3-4 окна различных программных продуктов.

С играми же наблюдается такая же ситуация, как с заранее протестированным C49HG90DMI – всё зависит от игры и поддержки со стороны разработчиков. В большинстве случаев глобальных проблем не наблюдается, и вы получите значительное расширение видимой области. Ну а про все проблемные случаи вы узнаете исключительно на своём личном опыте J

Выводы

Компания Samsung, в очередной раз, сделала ход конём и первой представила монитор из нового сегмента, который появился именно благодаря вышедшему в свет C49RG90SSI. Пока конкуренты только планируют начать производство игровой панели с разрешением 5120 х 1440 пикселей в 2019 году (а готовые решения выйдут ещё позже и будут, однозначно, дороже), в Samsung уже штурмуют рынок.

Производитель пошёл правильным путём и немного переосмыслил подход. Так в мониторе, кроме значительно увеличившегося разрешения, появилась настоящая Flicker-Free-подсветка, исчезла бесполезная в варианте от корейцев технология вставки «чёрного кадра», улучшилась заводская настройка. Если не брать в расчёт стоимость устройства, то оно абсолютно точно обойдёт своего предшественника по уровням симпатии со стороны потенциальных покупателей и удовлетворённости в продукте со стороны реальных приобретателей.

Если вы не можете обойтись одним 27-дюймовым монитором, а рамки при установке их рядом сильно раздражают, то C49RG90SSI – это, пожалуй, самое современное и продвинутое устройство из тех, что можно свободно приобрести. Если же вас абсолютно не интересуют игры и плавность картинки на экране, а в приоритете только работа с документами, фото и видео, то стоит присмотреться к 60 Гц IPS-решениям. Удачи в правильном выборе!

____________________________________________________________________________

Для любителей читать только выводы - основные достоинства и недостатки SamsungC49RG90SSI в краткой форме представлены ниже.

Достоинства:

- Два 27-дюймовых WQHD-дисплея «склеенных» в один! ;

- Хороший дизайн и качественная сборка;

- Высокое разрешение и достаточно высокая плотность пикселей (ppi);

- Огромная рабочая область и уникальное соотношение сторон (удобно в профессиональной работе с видео, графикой, большим количеством документов, таблиц, диаграмм и т.д);

- Система подсветки рабочего пространства Aura Lighting (впрочем, штука бесполезная);

- Беспроблемная система управления и большие возможности для настройки (огромное количество доступных параметров);

- Эргономичная подставка и наличие VESA-крепления (пускай и через планку-переходник из комплекта поставки);

- Наличие продвинутой системы прокладки кабелей;

- Отличный комплект поставки – есть всё необходимое;

- Широкий выбор современных портов для подключения (за исключением Type-C, который не очень подходит для игрового монитора с очень высоким разрешением);

- Достаточно хорошая заводская настройка цветопередачи при заводских установках;

- Высокая стабильность ЦТ оттенков серого;

- Беспроблемные градиенты при настройках по умолчанию и после ручных правок;

- Широкий цветовой охват благодаря использованию подсветки на квантовых точках (QD-LED) – но есть и свои особенности (а для кого-то и минусы);

- Высокая яркость подсветки, как в обычном режиме работы, так и с активным Local Dimming и HDR – почти достигли заявленных уровней в ТХ;

- Широкий диапазон изменения яркости при стабильно высоком (2600:1) коэффициенте контрастности;

- Относительно высокая равномерность подсветки по уровням яркости и цветовой температуры, учитывая размер экрана;

- Хорошая равномерность подсветки на чёрном поле c минимальным Glow-эффектом;

- Поддержка технологии адаптивной синхронизации AMD FreeSync 2 и HDR (больше для виду, чем для реального применения), благодаря управляемой по 9-10 зонам локальной подсветке;

- Высокая частота вертикальной развёртки (120 Гц без пропуска кадров) и заводской разгон панели без видимых артефактов;

- Flicker-Free-подсветка во всем рабочем диапазоне изменения яркости – приятная неожиданность и редкость для мониторов Samsung;

- Хорошие углы обзора и стабильность картинки (особенно для столь большой *VA-панели);

- Еле различимый кристаллический эффект при любых условиях просмотра;

- Отсутствие Cross Hatching эффекта и паразитных звуков во время работы.

Недостатки:

- Оптимизация многих современных игр под такой формат оставляет желать лучшего – про совсем старые нам и говорить страшно… - но это, вероятно, дело времени и желания разработчиков, а также массового использования подобных мониторов (что вряд ли когда-нибудь случится);

- Режим sRGB не эмулирует соответствующий стандарт – цветовой охват остаётся на изначальном уровне;

- Высокая цена – ещё бы, ведь конкурентов пока нет и не будет (разве что IPS-типа в начале или середине 2020 года).

Может не устроить:

- Не самая высокая жёсткость конструкции и раскачивание корпуса на подставке;

- Монитор, в частности используемая подставка, требуют много свободного места на рабочем столе;

- Отсутствие встроенной акустической системы;

- Не самая высокая скорость панели – не стоит ожидать высоких результатов и отсутствие шлейфов – DFHD-предшественник однозначно быстрее;

- Особенности проработки шрифтов и мелких элементов на экране (но лучше, чем на C49HG90DMI) – исправить ситуацию поможет снижение резкости – вполне обычное явление для SVA-панелей от Samsung из-за структуры пикселей и межпиксельной решётки;

- Эффект Black Crush, как и на всех *VA мониторах;

- Возможные проблемы с цветом из-за расширенного цветового охвата – используйте цветовой профиль и ПО с поддержкой CMS.

____________________________________________________________________________

Грыжин

Александр aka =DEAD=