- Мониторы 144 Гц

- Мониторы 240 Гц

- Мониторы 360 Гц

- Мониторы Ultrawide

- Игровые изогнутые мониторы

- Мониторы с NVIDIA G-SYNC

- Мониторы Type-C

- Игровые OLED-мониторы

- Большие мониторы

- Профессиональные портативные

- Мониторы Apple

- Мониторы Type-C

- Мониторы OLED

- Игровые телевизоры

- Телевизоры 4К

- Телевизоры OLED

- Телевизоры HDR

- Телевизоры 8К

- Acer

- AOC

- AOpen

- Apple

- ASRock

- ASUS

- BenQ

- Cooler Master

- Corsair

- DELL

- DIGMA

- DIGMA PRO

- Eizo

- Gigabyte

- GMNG

- Hisense

- HP

- HUAWEI

- iiyama

- Lenovo

- LG

- MSI

- NEC

- NPC

- Philips

- Razer

- Samsung

- Sharp

- Sony

- TCL

- Viewsonic

- Xiaomi

- Офисные мониторы

- Универсальные мониторы

- Доставка

- Обмен и возврат

- Новости

- Оплата частями

- Как сделать заказ

- Кронштейны

- Мыши

- Клавиатуры

- Наушники и гарнитуры

- Очки для монитора

- Игровые консоли

- Освещение для монитора

- Кабели для мониторов

- Сетевые фильтры

- Чистящие средства

- Измерительные устройства

- Коврики для мыши

- Acer

- AOC

- AOpen

- Apple

- ASRock

- ASUS

- BenQ

- Cooler Master

- Corsair

- DELL

- DIGMA

- DIGMA PRO

- Eizo

- Gigabyte

- GMNG

- Hisense

- HP

- HUAWEI

- iiyama

- Lenovo

- LG

- MSI

- NEC

- NPC

- Philips

- Razer

- Samsung

- Sharp

- Sony

- TCL

- Viewsonic

- Xiaomi

- Все товары

- Игровые Телевизоры

- Офисные мониторы

- Универсальные мониторы

- Уценка

Работа над ошибками. Обзор и тестирование игрового WQHD-монитора Samsung C27HG70QQI

Обзор монитора Samsung C27HG70QQI

Вступление

Основное предназначение современных матриц типа *VA – заполнить нишу между доступными TN+Film и дорогими IPS, порадовать зрителя глубоким чёрным полем и, иногда, предложить ему более равномерное поле подсветки. Говорить о каких-то других - явных преимуществах не приходиться, поскольку технология накладывает свои ограничения, которые ещё долго (а может и навсегда) останутся непобедимыми.

Несмотря на засилье сверхбольших моделей, многие покупатели продолжают отдавать своё предпочтение решениям со стандартным соотношением сторон и относительно небольшим размером. Понимая это и желая застолбить за собой место в самых актуальных сегментах рынка мониторов, компания Samsung представила первый в истории 27-дюймовый WQHD SVA-дисплей с частотой вертикальной развёртки в 144 Гц, который, очевидно, создан для борьбы мастодонтами от Acer и ASUS. Ну что же, постараемся узнать есть ли у него хотя бы какие-то шансы. Приступим.

Справочная информация

Герой обзора был представлен компанией Samsung в июле 2017 года совместно с двумя другими популярными на данный момент решениями в лице огромного C49HG90 и C32HG70. К большому удивлению, самая доступная новинка появилась в продаже позже всех остальных, что, возможно, отрицательно сказалось на продажах, особенно в России – не успели к сезону «back to school».

В модели используется единственная в своём роде SVA-матрица LSM270DP01 производства компании Samsung со степенью изогнутости (курватурой) 1800R. Разрешение 27-дюймовой панели составляет 2560 x 1440 пикселей, что приводит к стандартной плотности в 110 ppi – на «жирный пиксель» жаловаться точно не будете. Монитор способен воспроизвести до 1,07 миллиарда цветовых оттенков, а сама матрица является псевдо 10-битной (т.е с применением FRC-метода). В качестве системы подсветки, по заверению компании, используются «квантовые точки» (QD-LED), но, по другим сведениям, применяется решение «Nanosys Quantum Dot backlight» вкупе с синими светодиодами (LED).

Все это обеспечивает расширенный цветовой охват на уровне 125 % sRGB и 95 % DCI-P3. Максимальная рабочая яркость в обычном режиме составляет 350 нит, а при включении присутствующей в мониторе технологии HDR она может достигать 600 нит (в пике и в небольшой зоне экрана). Другими важными чертами используемой панели является коэффициент контрастности в 3000:1 (что норма для современных *VA) и, безусловно, высокая нативная частота развёртки в 144 Гц.

Монитор, как и старшие братья, использует новую технологию «4-канального сканирования» в режиме с мерцающей подсветкой с частотой соответствующей частоте вертикальной развёртки, что позволило компании Samsung заявить о времени отклика в 1 мс, правда измеренную по какому-то собственному сценарию Motion Picture Response Time, а не Gray-to-Gray и не Black-to-White, как это делают другие производители. По своей сути, это чуть более продвинутая версия ULMB и MBR в мониторах таких брендов как AOC, ASUS, Acer, LG, с которой мы уже успели познакомиться раньше.

Не можем не отметить наличие на борту монитора технологию AMD FreeSync второй версии с поддержкой HDR и хорошо знакомый нам дизайн, замеченный и за другими решениями бренда. Основная система управления сохранилась за 5-позиционным джойстиком и тремя дополнительными физическими клавишами.

Монитор отличается обычным - рамочным дизайном, корпус и подставка выполнены в соответствии с принятой ранее концепцией. На борту рассматриваемого решения представлено два порта HDMI 2.0 и DP последней версии 1.4, два USB 3.0 порта для работы с периферией и 3,5 мм аудиовход и аудиовыход для работы для подключения микрофона и наушников. USB Type-С в новинке не используется.

Модель C27HG70 на момент тестирования является единственным подобным решением на рынке. Цена на неё начинается с 38 тысяч рублей, что существенно ниже (минимум на 10 тысяч рублей), чем просят за похожие по ТХ решения на базе IPS-type-панелей. Сложно не согласиться, что в таких условиях новинка выглядит очень привлекательно, а её характеристики – многообещающими.

Комплект поставки

Монитор Samsung C27HG70QQI поставляется в небольшой коробке с качественной полиграфией, выполненной в тёмных тонах. На неё нанесены несколько фотографий устройства и указаны его основные особенности. Пластиковая ручка для удобства переноски отсутствует, придётся пользоваться специальными вырезами в картоне.

Судя по размерам надписей основной упор делается на «игровом мониторе с QLED». Правда, при таком подходе многие подумают, что QLED – это какая-то очень полезная технология или и вовсе – новый тип матрицы, но нет – это всего лишь тип подсветки, позволяющий расширить цветовой охват. Помните об этом! Дополнительны указаны другие технические особенности модели: HDR, WQHD, Curved 144 Hz (Samsung сошли с ума) и изогнутый экран 1800R.

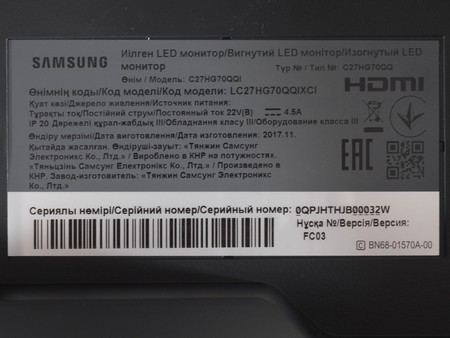

По одной основной наклейке на коробке можно узнать серийный номер экземпляра, полное название модели, цвет корпуса (чёрный) и место производства (КНР – Китай).

Комплект поставки аккуратно сложен в отдельный картонный бокс, ничего не гремит и не летает в коробке во время транспортировки.

Комплект поставки Samsung C27HG70QQI включает в себя следующее:

- Силовой кабель;

- Внешний блок питания;

- Кабель HDMI;

- Кабель DisplayPort;

- Кабель USB 3.0 Type-A для подключения к ПК и работы с периферией;

- Металлическая планка-переходник для крепления VESA-совместимых кронштейнов;

- CD-диск с драйверами, утилитами и руководством пользователя;

- Краткое руководство пользователя;

- Инструкция по безопасному обращению с устройством;

- Гарантийный талон-книжка;

- Буклет с поздравлениями о совершённой покупке;

- Наклейка с номерами телефонов сервисных центров Samsung.

В комплекте есть всё необходимое для начала беспроблемной работы и получения максимально возможных 144 Гц при любом типе подключения. Отчёт о заводской калибровке «переехал» с бумаги на электронный носитель, а точнее – отдельный пункт в меню дисплея. Но об этом мы поговорим в соответствующем разделе.

Дизайн и эргономика

Внешний вид монитора C27HG70QQI не стал для Samsung чем-то новым в области дизайна. Производитель совместил свои наработки из игровых серий HG50, HG70 и FG70. Если вспомнить последние модели производителя, среди попадавшихся нам, то корпус у новинки – уменьшенная копия 31,5-дюймовой модели, подставка от неё же и от 49-дюймового гиганта, а центральная стойка от более доступных и ранее выпущенных игровых решений.

В качестве цветовой гаммы выбран чёрно-серый пластик с различными по фактуре поверхностями, с неким налётом бирюзового/зелёного оттенка. А самым неудачным элементом является центральная стойка с двумя шарнирами, значительно увеличившая размеры модели при установке корпуса максимально низко к рабочей поверхности (столу).

После распаковки монитора к нему необходимо прикрутить центральную стойку, воспользовавшись четырьмя винтами. Весь «внутренний фарш» прикрывается декоративной пластиковой накладкой, состоящей из двух элементов. В случае необходимости использования VESA-кронштейна к C27HG70QQI следует прикрутить специальную планку-переходник, входящую в комплект поставки.

В самом мониторе предусмотрена система подсветки рабочего пространства Aura Lighting, но эффект от неё увидит лишь человек, стоящий за монитором. «Зачем некоторые производители гоняться за всё большим количеством светодиодов там и сям?» – вопрос с очевидным ответом – пользователям нравится.

Система прокладки кабелей в новинке от Samsung выполнена за счёт одного держателя на центральной стойке, а также пластиковой накладки в области расположения интерфейсов подключения. Связка не самая лучшая, но что есть, то есть.

Эргономика монитора нас порадовала. Доступен наклон в пределах от -5 до +15 градусов, поворот благодаря шарниру в верхней части крепления на 15 градусов влево-вправо и изменение высоты на 145 мм.

Предусмотрен переворот в портретный режим, причём в обе стороны. Из-за этого серьёзно пострадала центровка корпуса – его приходится равнять вручную после каждого изменения положения в пространстве. К тому же в наличии и некоторый люфт, также свойственный многим последним моделям компании. Соответственно, хочешь или нет, но жёсткость конструкции вызывает некоторые нарекания – корпус раскачивается если его тронуть.

Используемая в C27HG70QQI подставка занимает достаточно много места – особенность многих мониторов Samsung. Четыре резиновые ножки на её внутренней поверхности хорошо удерживают монитор на одном месте, сопротивляясь изменению положения на любой поверхности.

Все детали монитора соединены друг с другом с минимальными зазорами. Корпус не поддаётся скручиванию, но немного хрустит и поскрипывает при сжатии и при простом переносе модели с места на место. Покраска элементов равномерная, обработка краёв деталей не вызывает нареканий. Большая часть элементов отличается хорошей стойкостью к появлению отпечатков пальцев и мелких царапин. Придраться к качеству изготовления C27HG70QQI сложно, да и не особо нужно – это абсолютно не главное в мониторе подобного рода.

Несмотря на новизну и тренды 2017-2018 годов модель является классической – рамочной. Сами внешние рамки одинаковы со всех четырёх сторон и средние по размеру.

По фотографии выше можно найти подтверждение тому, что монитор обладает полуматовой поверхностью матрицы с соответствующими антибликовыми свойствами и слабозаметным КЭ.

В задней части монитора находится наклейка с информацией, дополняющей таковую с наклейки на коробке. Нам становится известна дата производства (август 2017 года) и версия (ревизия) монитора – FB02. Производителем выступает сама компания Samsung. Использовать силы стороннего подрядчика – это вариант других производителей, не имеющих собственных мощностей для производства товаров определённого типа.

Все порты для подключения расположились в задней части корпуса на отдельной колодке, направленной вниз. Благодаря возможности переворота в портретный режим подключить кабели не составит труда.

Несмотря на достаточные размеры и наличие свободного пространства производитель сэкономил на встроенной акустической системе. Ни за одной из вентиляционных прорезей в нижней части динамиков вы не встретите.

Меню и управление

Система управления в новинке от Samsung состоит из пятипозиционного джойстика и трёх дополнительных физических клавиш для быстрого доступа к пользовательским пресетам (сохранённым областям с настройками).

Джойстик находится в задней части корпуса, а кнопки разместились на нижней грани, ближе к правому углу. Синий светодиод питания находится на передней рамке, но при настройках по умолчанию он активен только в режиме ожидания.

Перемещением джойстика вверх или вниз можно вызвать меню быстрой настройки яркости, контрастности и резкости изображения, а движение влево/вправо выведет на экран настройки громкости подключённых наушников или внешней акустической системы.

Нажатие по центру вызывает дополнительный блок меню с пятью экранными кнопками. С их помощью можно перейти к основному меню, активировать Eye Saver Mode, выбрать источник сигнала, выключить дисплей или вернуться к предыдущему диалоговому окну.

Благодаря пятипозиционному джойстику управлять монитором просто и удобно. Это один из самых удачных способов для работы с OSD-меню, и в компании Samsung его давно используют.

Дизайн меню игровой новинки Samsung выполнен в бирюзово-чёрной гамме, а над основным OSD-экраном размещаются пять круглых секторов-кнопок с указанием основных игровых настроек. Структура меню такая же, как в других моделях HG, а один из главных разделов здесь — Game.

В нём пользователь может выбрать один из восьми предустановленных режимов изображения, задать время отклика, установить рабочую частоту вертикальной развёртки (в обход настроек драйвера видеокарты), изменить усиление Black Equalizer (отвечает за различимость крайних тёмных оттенков) и режим работы встроенного скалера изображения. Здесь же можно включить FreeSync, деактивировать функцию Low Input Lag и сохранить внесённые изменения в одну из трёх пользовательских областей для настроек (доступны для быстрого включения).

Во втором разделе, Picture, сосредоточены настройки, отвечающие за качество изображения на экране. Регулировке поддаются такие параметры, как яркость, контрастность, резкость, уровень чёрного при HDMI-подключении, цветовая температура, усиление RGB и гамма. В новинке есть режим sRGB, с помощью которого цветовой охват должен приводиться к соответствующему стандарту.

Дополнительно можно активировать режим Eye Saver (снижение яркости, цветовой температуры и глубины чёрного) и вновь выбрать один из предустановленных режимов изображения.

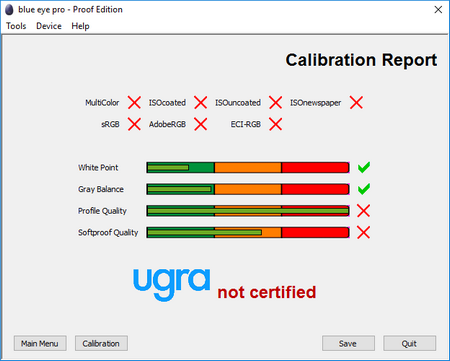

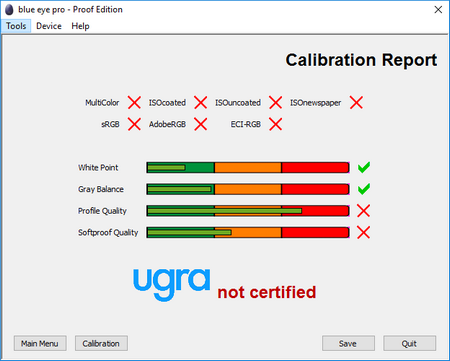

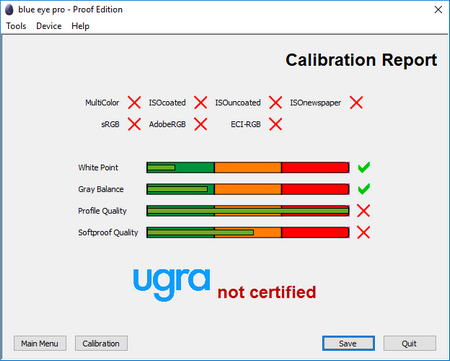

Отчёт о заводской калибровке, как говорилось ранее, был перенесён в электронный вид, а в меню для этого выделили отдельный пункт. В нём сосредоточена краткая информация по используемому измерительному комплексу, типу подключения и результатам подобной настройки. И, естественно, нам обещают идеальную картинку – в этом мы не сомневались.

В третьем разделе сосредоточены настройки самого OSD-экрана. Предлагается выбрать язык локализации (присутствует русский с кривым переводом, причём часть пунктов остаются на английском) и задержку автоматического исчезновения меню при бездействии пользователя.

Раздел System содержит в себе параметры, влияющие на поведение дисплея в той или иной ситуации. В нём можно сбросить все настройки к значениям по умолчанию, активировать технологию снижения электропотребления, внешнюю подсветку Aura Lighting, выбрать режим работы подсветки матрицы (по сути – активировать HDR или включить автоматический выбор её работы в зависимости от происходящего на экране).

Доступны выбор версии DP и HDMI, таймер автоматического выключения, изменение режима работы светодиода питания, автоматический выбор источника сигнала, регулировка уровня громкости и включение быстрой зарядки (USB Super Charging) при использовании встроенных USB-портов.

Посмотреть основную рабочую информацию по дисплею можно в последнем разделе с соответствующим названием – Information.

Доступ к сервисному меню, к большому сожалению, найден не был.

Результаты тестирования:

Цветовой охват

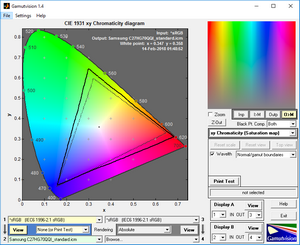

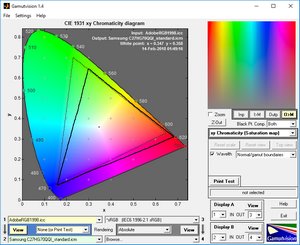

В мониторе C27HG70QQI установлена единственная в своём роде 27-дюймовая WQHD SVA-матрица с QD-LED подсветкой и соответствующим ей расширенным цветовым охватом относительно стандартного пространства sRGB. Производитель с гордостью говорит о ЦО своей новинки в 125 % sRGB (от общей площади) и 95 % DCI-P3, ставший популярным благодаря стараниям компании Apple с их ноутбуками и планшетами. Проверим ее реальный цветовой охват на примере новинки от Samsung:

Первоначальная проверка осуществлялась при заводских настройках дисплея. По представленным скриншотам видно, что монитор по своим возможностям значительно превосходит sRGB на зелёных, бирюзовых, красных и розовых стимулах.

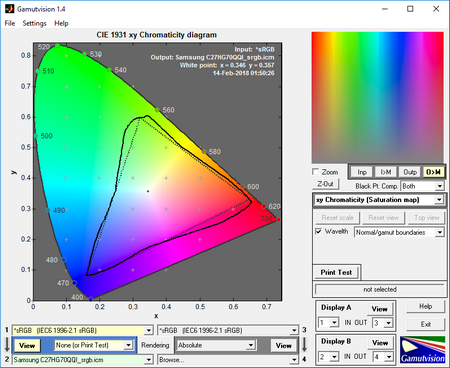

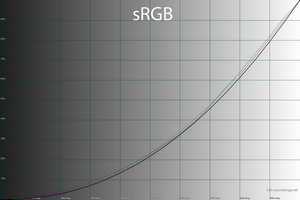

В специальном режиме sRGB, который должен эмулировать данное цветовое пространство, монитор не справляется с возложенными на него обязательствами. Опорные точки старательно пытались максимально приблизить к таковым у стандарта sRGB, но на всех остальных участках попытка не удалась. По моему опыту - это вполне обычное явление для новых мониторов Samsung с QD-LED-подсветкой и, увы, производитель не хочет работать в этом направлении, хотя всё прекрасно знает и понимает.

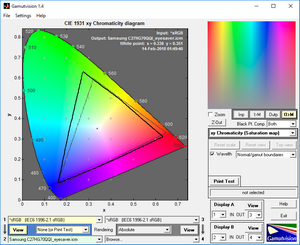

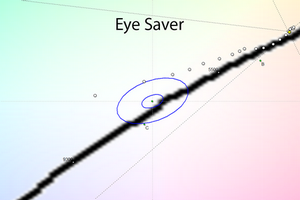

Интересные изменения в цветовом охвате происходят и при включении режима Eye Saver, призванного снизить нагрузку на глаза. Резко отсекается возможность демонстрировать максимально насыщенные и чистые красные стимулы, уменьшаются возможности по воспроизведению синих оттенков.

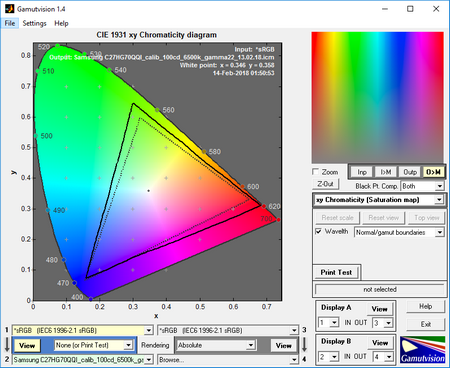

В свою очередь, после ручной настройки и калибровки в режиме Custom ситуация относительно номинальных настроек меняется не сильно.

Итоговые результаты соответствия цветового охвата монитора стандартизированным пространствам следующие:

- sRGB – 99,6 % (127,8 % площади) и 99,1 % (125,4 % площади) после настройки и калибровки;

- AdobeRGB – 81 % (88,1 % площади) и 79,7 % (86,4 % площади) после настройки и калибровки;

- в режиме sRGB< - 99,3 % (124,7 % площади);

- в режиме Eye Saver - 76,5 % (93,2 % площади) sRGB и 63,3 % (64,2 % площади) AdobeRGB.

Все значения были получены в режиме сравнения Absolute, с отсечением цветов и оттенков, выходящих за границы референсных значений. Результаты оказались высокими и даже чуть выше, чем заявляет компания Samsung. С одной стороны, для обычного пользователя, всё это только в плюс – цвета более насыщенные, яркие. Тем же кто ориентирован на работу с цветом возможности подсветки на базе квантовых точек излишни и доставят больше проблем, нежели предложат существенные преимущества.

Говоря об оттенках, превосходящих изучаемые стандарты можно отметить, что бороться с ними возможно уже всем известным вам методом – использование ICC/ICM профилей и программного обеспечения с нормальной поддержкой системы управления цветом (CMS). Среди таковых: продукты компании Adobe, Google Picasa, XnView, средство просмотра фотографий Windows (7, 8, 10), Firefox, Google Chrome и т.д.

Яркость, контрастность и основные показатели цветопередачи

У рассматриваемого монитора присутствует восемь предустановленных режимов Picture Mode (+ дополнительный Eye Saver), но сегодня мы рассмотрим только основные из них. По умолчанию используется Custom Mode со следующими настройками:

- Brightness – 100;

- Contrast – 75;

- Color Tone – Normal (50|50|50);

- Sharpness – 60;

- Gamma – Mode 1;

- Local Dimming – Auto;

- Response Time – Standard.

Изучим полученные результаты, представленные в таблице ниже:

Яркость белого поля во всех основных режимах находится на довольно высоком уровне, при изменении степени разгона матрицы она снижается до 252-255 нит и фиксируется на этих значениях, а измеренный коэффициент контрастности возрастает с почти 2170:1 до 2515:1, что всё равно ниже, чем заявлено в ТХ. Для не сильно разбирающихся пользователей – это катастрофа века. Для тех же, кто прекрасно понимает где они смогут увидеть преимущества глубокого чёрного цвета – разница несущественная.

Точка белого в Custom и sRGB настроена очень хорошо, при активации Fastest сильно удаляется от референса, а в Eye Saver становится излишне «теплой», что собственно и предполагает данный режим.

Общая точность цветопередачи, несмотря на сильную разницу в ЦО между монитором и стандартом sRGB, оказалась довольно высокой: в двух основных режимах среднее отклонение DeltaE94 не превысило 2 единиц, а максимальное составило от 4,54 до 4,72. Режимы Fastest и Eye Saver, ожидаемо, не смогли на равных побороться с ними.

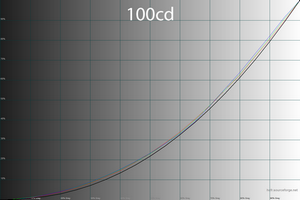

Для получения яркости 100 нит, цветовой температуры белой точки в 6500K и прочих улучшений мы использовали следующие настройки в Custom Mode:

- Brightness – 8;

- Contrast – 75;

- Color Tone – Normal (44|48|50);

- Sharpness – 56-60;

- Gamma – Mode 1;

- Local Dimming – Off (на всякий случай);

- Response Time – Standard.

Особых изменений не произошло. Отклонения DeltaE94 даже слегка увеличились. Коэффициент контрастности сохранился на изначально среднем уровне. Необходимый результат мы смогли достичь лишь после создания и применения профиля с правками в LUT видеокарты. После этого монитор Samsung C27HG70QQI показал просто хороший результат. Идём дальше.

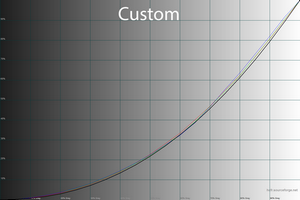

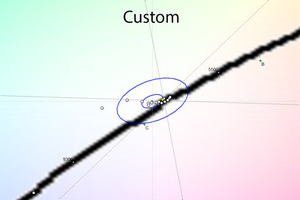

Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT

С помощью программы HCFR Colormeter и “откалиброванного” колориметра X-Rite Display Pro мною были изучены гамма-кривые во всех рассмотренных выше “режимах”, как изначально предустановленных, так и специально “разработанных”. Кроме того, по произведённым измерениям можно оценить расхождение серого клина (точек чёрно-белого градиента) на CIE диаграмме и сделать выводы о преобладании того или иного паразитного оттенка, либо его таковом отсутствии.

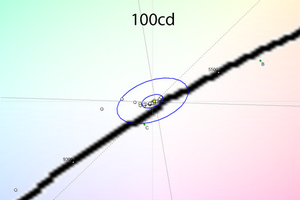

Заводские установки таковы, что крайние тёмные оттенки хорошо различимы, скорость перехода от тёмных тонов к светлым снижена, что приводит к меньшей контрастности картинки на экране. Точка белого настроена близко к 6500К, половина точек серого клина расположилась в области DeltaE<3.

Положительные оценки тест UDACT дал монитору Samsung за точку белого и баланс серого – заслужено! В остальном же надо настраивать и использовать цветовой профиль – ЦО у монитора далёк от стандартного.

В режиме sRGB различимость крайних тёмных оттенков ещё выше, чем в Custom, а вот точка белого и баланс серого максимально близки к результатам C27HG70QQI при настройках по умолчанию. Разница лишь в ином цветовом охвате, который настроен, прямо скажем – кривовато. Об этом мы вам рассказали ещё в разделе с соответствующим названием.

Тем не менее, результаты UDACT в режиме sRGB выше.

Перевод разгона матрицы в состояние Fastest (при Faster результаты схожи) изменил гамма-кривые в худшую сторону, все точки серого клина «улетели» наверх в зону с зеленоватым паразитным оттенком. Снизилась яркость, цветовой охват изменился незначительно. В режиме Eye Saver изменений ещё больше, только точки серого убежали в тёплую область, а контрастность картинки резко снизилась.

В итоге, если вас интересует максимальный быстрый отклик монитора и визуальный комфорт в различных играх, то Fastest – то, что вам надо. Если же цель снизить нагрузку на глаза при работе в максимально затемнённом помещении – активируйте Eye Saver – вполне себе рабочее решение, пускай и сильно отличное от всего того, что вы видели раньше.

Теперь снова переходим в Custom с настройками по умолчанию и производим ручные правки для достижения 100 нит и цветовой температуры 6500К. Внесённые правки помогли подправить только точку белого и яркость. Другим значимых изменений мы не выявили.

Это доказывает и третий отчёт UDACT. Без калибровки тут никуда.

После правок в LUT видеокарты гамма-кривые максимально приблизились к референсу со значение 2.2, остальные изменения оказались несущественными.

Но даже этого хватило, чтобы монитор Samsung получил сертификат соответствия стандартам UGRA и прошёл по всем параметрам, как подходящий для работы с цветом в самых разных областях в пределах стандартного цветового охвата (читай – sRGB). Другого мы от него и не ожидало.

Дополнительные возможности и настройки

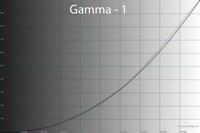

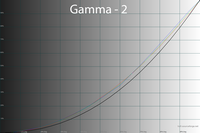

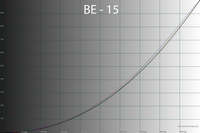

У новинки Samsung нет каких-либо встроенных датчиков (освещенности, приближения), а в меню среди пунктов максимально сильно влияющих на точность цветопередачи есть несколько режимов Gamma Mode.

По умолчанию, напомним, выставлен первый режим и, как показали измерения, он является наиболее оптимальным с точки зрения наиболее верной цветопередачи. Mode 2 можно использовать если вам необходимо высветлить многие оттенки, а Mode 3 принесёт обратный эффект – визуальная контрастность резко возрастает.

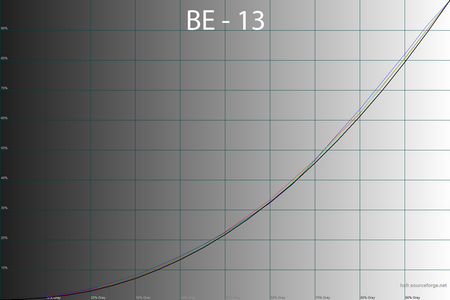

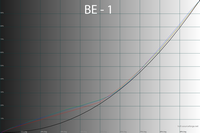

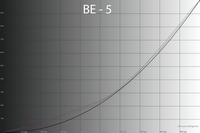

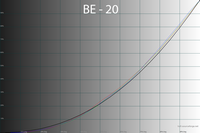

Кроме Gamma Mode в игровых моделях Samsung есть параметр Black Equalizer, вносящий изменения в тёмные части изображения. По умолчанию выставлено значение 13. От него и будет отталкиваться.

В случае с C27HG70QQI чем ниже цифра – тем сильнее эффект – выше различимость крайних тёмных полутонов. Регулировка довольно плавная, каждый сможет подобрать свой вариант. Впрочем, наиболее оптимальным нам всё равно видится заводское значение. Но тут – на вкус и цвет!

Равномерность градиентов

Установленная в монитор 10-битная (с применением FRC-метода) SVA-матрица, смогла продемонстрировать очень качественные градиенты, как при настройках по умолчанию, так и после внесения ручных правок. Положительный эффект на это оказывает небольшая по современным меркам диагональ и даже разрешение экрана.

После калибровки с относительно небольшими правками в LUT видеокарты градиенты пострадали не сильно. Появилось несколько более различимых переходов со слабыми паразитными оттенками (грязно-жёлтым) и несколько отдельно выделенных участков. Однако, учитывая направленность монитора, такие изменения окажутся для многих абсолютно несущественными.

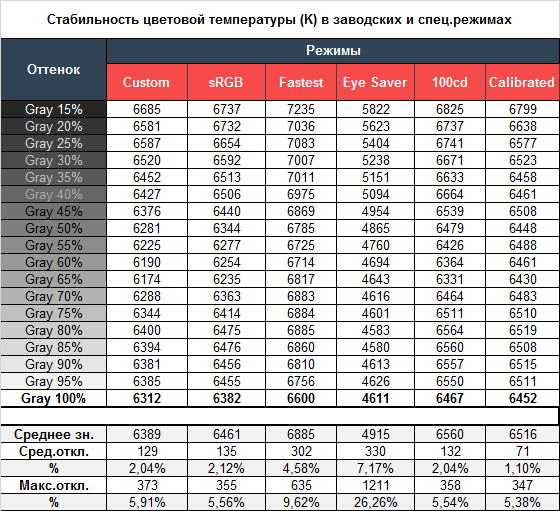

Стабильность цветовой температуры

Продолжим изучение монитора Samsung C27HG70QQI, оценив стабильность цветовой температуры в стандартных и специальных режимах изображения.

Результаты данной таблицы представляют из себя отклонения точек серого клина по оси X. Вертикальную ось они не затрагивают, а поэтому оценить наличие паразитных оттенков возможно лишь по CIE диаграмме из подраздела “Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT”.

Стабильность цветовой температура оказалась на довольно высоком уровне, что нам подтвердил ранее тест UDACT. Хуже всего себя показали режимы Fastest (параметр Response Time) и Eye Saver.

После ручных правок отклонения оказались на уровне заводских установок и лишь после проведения калибровки с правками в LUT видеокарты среднее значение снизилось почти вдвое – до 1,1 %. Максимальное же так и не смогли снизиться ниже 5 % - не большая потеря.

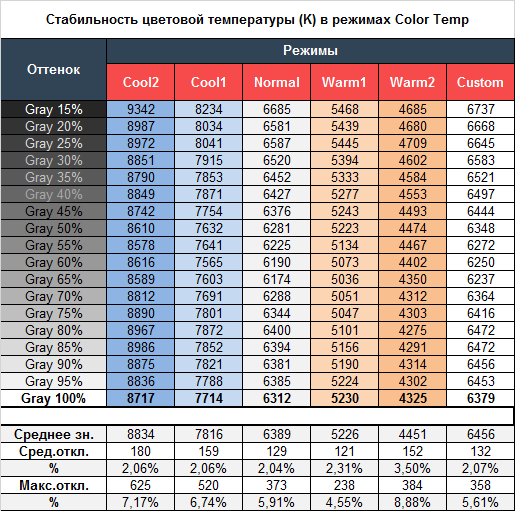

Теперь рассмотрим результаты специальных режимов Color Tone. Производитель представил выбор из шести различных вариантов – от Cool 2 до Warm 2. Проверим каждый из них:

Тут можно отметить следующее:

- Все режимы соответствуют своим названиям;

- Чем дальше от ~6500 Кельвин, тем выше отклонения, но касается это в основном только максимальных величин;

- Режим Custom полностью повторяет Normal выставленный по умолчанию – это не удивительно, учитывая одни и те же значения RGB.

Итоги таковы: стоит забыть о дополнительных заводских режимах ЦТ (если, конечно, у вас не очень специфичное освещение или особая страсть к “тёплой” или “холодной” картинке) и предпочесть заводские установки либо режим Custom с дальнейшими ручными правками.

Стабильность контрастности и диапазон изменения яркости

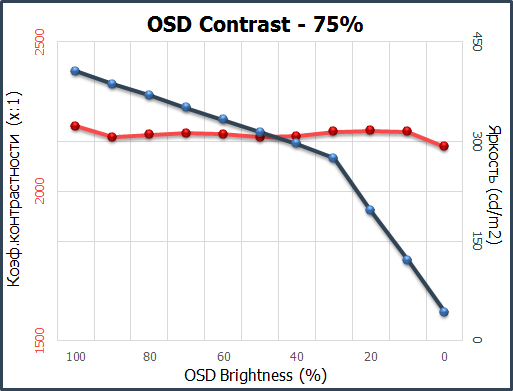

Для изучения стабильности контрастности и диапазона изменения яркости был использован режим Custom с настройками по умолчанию. Значение Brightness менялось с 100 до 0% с шагом в 10 единиц. Для представленной ниже таблицы измеренные значения были получены через программу HCFR, которая даёт возможность более точно оценить уровень чёрного (три знака после запятой) и соответственно определить достоверный коэффициент контрастности.

Полученный рабочий диапазон яркости при стандартных настройках составил 43-406 нит при коэффициенте контрастности в ~2190:1. Снижение яркости далеко от линейного, кажется, что при снижении со 100 до 30 % на экране практически ничего не меняется и лишь при переходе границы в 25 % каждый последующий процентный пункт становится ощутим. Поведение монитора сильно отлично от ранее протестированных моделей (в том числе Samsung) и кажется несколько странным, особенно учитывая тот факт, что ШИ-модуляцию мы так и не обнаружили.

В конечном счёте, значение верхней границы яркости точки белого в 406 нит позволит работать с монитором в большинстве ситуаций, когда на рабочем месте очень светло или на экран падают отраженные/прямые лучи солнца. Нижнее же в 43 нит значительно снизит нагрузку на глаза при работе в слабо освещённом помещении либо вовсе ночью/при отсутствии внешних источников света.

При установке Response Time в положение Faster или Fastest яркость устанавливается на уровне 252-255 нит, коэффициент контрастности увеличивается почти до 2600:1. В обоих случаях яркость заблокирована и соответственно не поддаётся изменению.

Максимально измеренная яркость монитора в режиме HDR составила 556 нит, но исключительно при выводе маленького белого квадрата на полностью чёрном поле – самый показательный эксперимент для используемой в мониторе системе подсветки.

Скорость матрицы

В новинке заявлена SVA матрица со временем отклика в 1 мс, измеренным по методике MPRT – Motion Picture Response Time, которая, очевидно, отличается от стандартных GtG и BtW. Для панели *VA-типа такая скорость, как вы понимаете, не типична, и надо понимать, что маркетинг здесь играет не последнюю роль, а реальная скорость C27HG70QQI не может сравниться с игровыми TN+Film-моделями с похожей частотой вертикальной развёртки, не говоря уже про 180-240 Гц версии. Да и сравнение с современными и популярными IPS-type-решениями тоже будет не в пользу новинки от Samsung.

По умолчанию установлено значение Response Time – Standard – это режим с обычной работой системы подсветки. Есть два варианта со вставкой «чёрного кадра» и «4-канальным сканированием» для получения максимально чётких контуров у движущихся объектов в кадре. Сравним их между собой:

Герой обзора действительно оказался быстрым игровым монитором, а использованная SVA-матрица его не сильно подвела. Скажем прямо – это уровень 49-дюймового C49HG90 и один из лучших примеров быстрого *VA-дисплея. При настройках по умолчанию шлейфы не велики, но хорошо видны, особенно на средних по яркости и тёмных переходах. Артефакты при этом полностью отсутствуют.

Режимы Faster и Fastest визуально неразличимы друг от друга, но делают шлейфы менее заметными, движущиеся объекты становятся чётче, пропадает эффект «смазанного» кадра, с чем, собственно, и ведут борьбу в Samsung с помощью продвинутой системы оценки изображения. Правда, нагрузка на глаза в этом случае выше, чем в режиме Standard, но другие ощущения, для многих, будут того стоить.

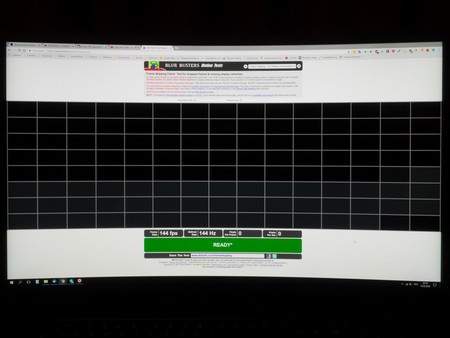

Пропуск кадров при работе на частоте 144 Гц (возможный максимум) отсутствует – подтверждено специальным тестом из пакета TestUFO. Проблем в ходе продолжительной работы не возникло – частота стабильна.

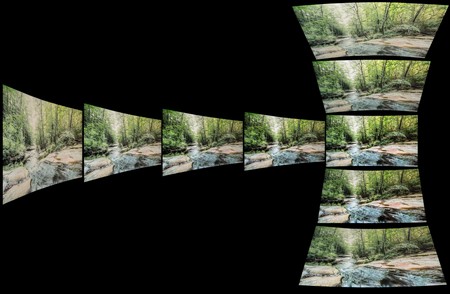

Углы обзора и Glow-эффект

Взросшее разрешение 27-дюймовой SVA-матрицы никак не сказалось на углах обзора модели C27HG70QQI:

По представленному выше изображению всё прекрасно видно. При минимальных отклонениях цветовой сдвиг практически незаметен, контрастность картинки сохраняется на достаточно высоком уровне.

При сильных отклонениях от нормали тени резко становятся более различимыми, насыщенность изображения на экране медленно, но верно снижается, контрастность падает. При взгляде со стороны картинка на мониторе отдаёт красно-розовым оттенком, что свойственно многим решениям с расширенным цветовым охватом и QD-LED-подсветкой в частности. Проявление Black Crush-эффекта выражено не сильно, по крайней мере значительно слабее, чем на *VA-решениях 2010-2015-годов выпуска.

В итоге, если вы планируете работать за монитором один, не собираетесь смотреть сериалы и кино компанией из 2-3 человек, не крутитесь вокруг дисплея на стуле и сидите всегда примерно по центру на расстоянии от 60 см и дальше, то большой разницы в сравнении с IPS-представителями вы не увидите. Во всех остальных случаях вам просто показана дорога в класс более дорогих игровых решений.

Угловой Glow-эффект выражен на среднем уровне, контрастность картинки падает достаточно сильно, но это абсолютная норма для *VA-мониторов. Паразитные оттенки нами выявлены не были.

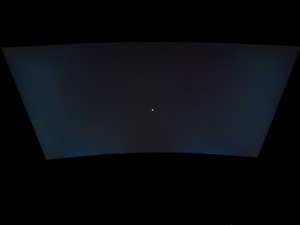

На чёрном поле Glow проявляет менее заметно, чем раньше. В большей степени заметно общее высветление чёрного поля с переходом его в тёмно-серый с зелено-бирюзовым паразитным оттенком. Дополнительно становится видна некоторая неоднородность поля. В целом Glow на чёрном на новинке от Samsung выражен значительно слабее, чем на IPS-type моделях. Это одно из серьёзных достоинств подобных мониторов за которые их любят потребители. С другой стороны, некоторые из таких потребителей думают, что Glow у *VA не бывает вовсе и тут, конечно, они сильно ошибаются…

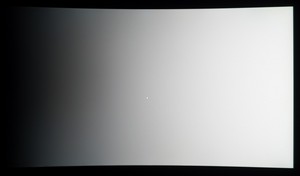

Равномерность подсветки и цветовой температуры

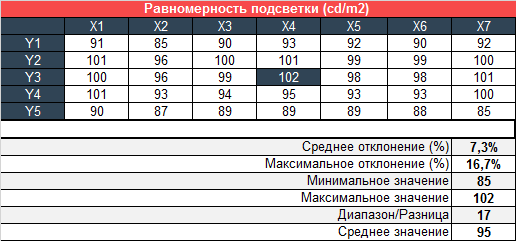

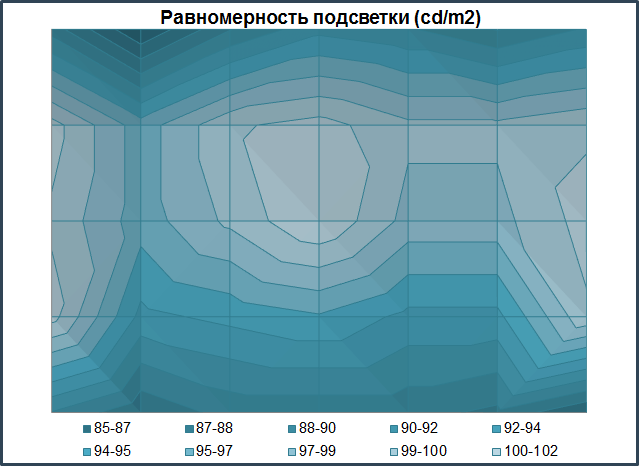

Равномерность подсветки монитора и цветовой температуры по полю экрана проверялась в 35 точках при установленной яркости монитора в 100 нит. За основу всех подсчётов (отклонений) берутся данные из центральной точки.

При установленной яркости среднее отклонение от центральной точки составило 7,3 %, а максимальное – 16,7 %. Результат для 27-дюймового монитора довольно хороший, особенно на фоне не всегда удачных IPS-type экземпляров.

По представленной выше диаграмме поверхности можно наглядно увидеть, где расположены наиболее проблемные области (тёмные). Как вы уже угадали, ими являются углы матрицы, а также верхняя и нижняя части.

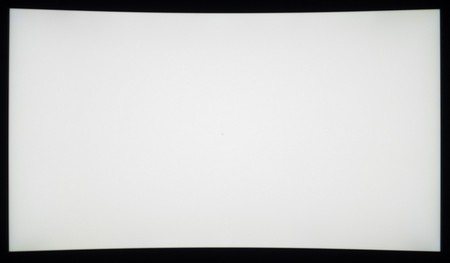

Фотография выше демонстрирует белое поле (недоэкспонированное) без дополнительных коррекций в графическом редакторе. Проблем мало, как с равномерностью по уровню яркости, так и по цветовой температуре.

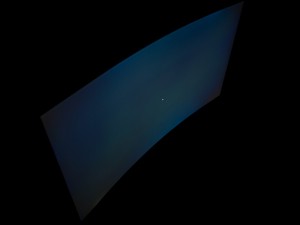

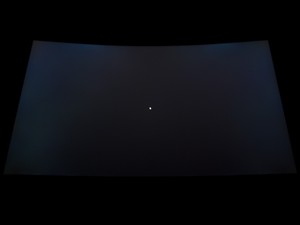

Теперь рассмотрим черный фон, оценив его равномерность по двум фотографиям при одинаковых настройках камеры и дисплея, но сделанных на разном расстоянии до экрана. Разница между снимками оказалась существенной. В первом случае, Glow-эффект в нижней и верхней части матрицы закрыл собой засвеченные части; кажется, что проблема лишь в нестабильности глубины чёрного и желтых паразитных оттенках по углам. Однако, реальность иная.

На отдалении от экрана в 1,5 метра мы увидели много сильных засветок в форме круглых и овальных пятен с еле выраженным паразитным оттенком, Glow-эффект сразу исчезает, жёлтые пятна по углам превращаются в просто более тёмные зоны (на фоне центра и некоторых других точек экрана). Ситуация резко меняется и именно по второй фотографии можно судить о реальной равномерности подсветки на чёрном поле, которая оказалась заметно лучше, чем у IPS-решений в схожих условиях проверки.

Фотография выше представлена лишь в качестве дополнения, по которому можно судить о проявлении Glow-эффекта при взгляде сбоку, который также позволяет выявить некоторые проблемные зоны подсветки.

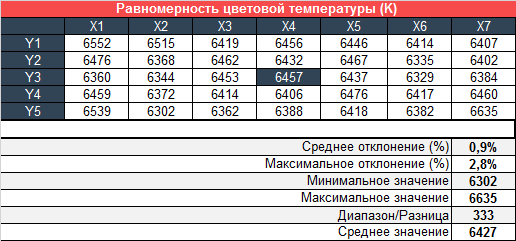

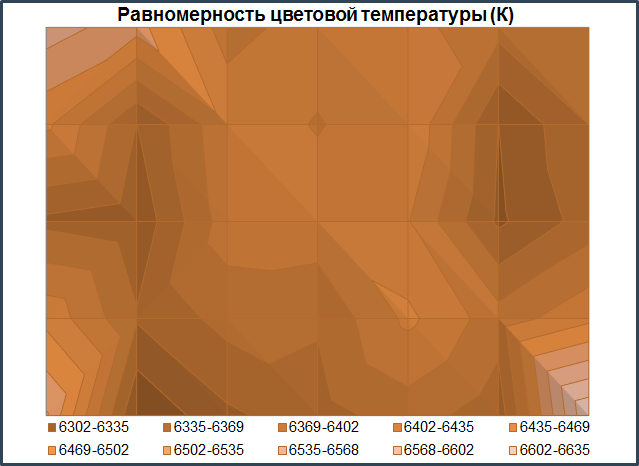

Теперь перейдём к рассмотрению равномерности цветовой температуры на всей площади экрана:

При тестировании использовались ручные настройки ЦТ для получения 6500K, яркость белого поля в центральной точке сохранялась на уровне 100 нит. Результат оказался на уровне в 0,9 % в среднем и 2,8 % в максимуме. Результат очень хороший, особенно учитывая тот факт, что перед нами игровой монитор, причём первый в своём роде (27 дюймов, WQHD SVA 144 Гц). На подобное способны не более 5-7 % мониторов (по личной оценке автора данного текста), среди представленных на рынке.

Разница между измеренным минимумом и максимумом составила всего 333 Кельвин. Говорить про проблемные области не имеет никакого смысла – их здесь нет.

Это подтверждают и данные по отклонениям DeltaE. Среднее значение не превысило 2 единицы – это хороший результат.

По последней диаграмме становится ясно, что если же раскрыть тему «проблемных» областей, то к ним можно отнести исключительно всю крайнюю правую зону у нашего экземпляра Samsung C27HG70QQI. В остальном же всё хорошо. Желаем чтобы и вам достались подобные экземпляры!

Особенности (КЭ, ШИМ, паразитные звуки, ощущения от работы и др.)

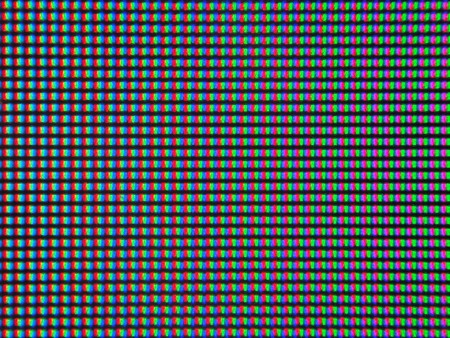

В мониторе Samsung C27HG70QQI применена матрица с полуматовой защитной поверхностью. Рассмотрим полученный макроснимок:

В первую очередь видна классическая структура пикселей для современных SVA панелей от Samsung. Используемая поверхность не столь грубая, как у настоящих матовых вариантов, картинка на экране приятна глазу. Кристаллический эффект слабо различим при любых условиях просмотра. От эффекта Cross Hatching используемая матрица также не страдает.

Кроме всего прочего нет у C27HG70QQI и проблем с текстом. Резкость по умолчанию выставлена правильно, плюс к этому, скорее всего, положительно сказывается большая плотность пикселей, нежели у Full HD и Double Full HD решений Samsung, а также моделей с ppi меньше 100.

Для монитора не заявлена Flicker-Free-подсветка, а после знакомства со многими другими новинками от Samsung чуда мы и не ждали, но оно случилось – C27HG70QQI оснащён подсветкой без мерцания во всем рабочем диапазоне регулировки яркости. В ходе тестирования было подтверждено, что монитор обходится без использования ШИ-модуляции (или применена очень высокая частота в несколько кГц). Следует порадоваться, но при этом не забывать делать перерывы в работе и использовать монитор при адекватно выставленном уровне яркости, соответствующем условиям внешнего освещения.

При установке режимов времени отклика Faster и Fastest частота мерцания идентична частоте вертикальной развёртки монитора. В продемонстрированном случае выше она соответственно составила 144 Гц – максимум, на который способен Samsung C27HG70QQI. Выводы про нагрузку на глаза тут другие. Она, очевидно, выше, но ради более чёткой картинки многие пользователи и, особенно, фанаты игр готовы на всё.

Монитор использует в своём составе внешний блок питания. Паразитные звуки во время работы на любых настройках не отмечены.

Выводы

Рассмотренный сегодня монитор позволит сэкономить тем потребителям, что не готовы платить больше 40 тысяч рублей за современный 27-дюймовый WQHD-дисплей с увеличенной частотой вертикальной развёртки, но при этом желают получить качественную модель, без серьёзных недостатков по части сборки, равномерности подсветки и цветопередачи. Особенно он придётся по вкусу тем, кто видит смысл в значительно более глубоком чёрном цвете, чем на конкурирующих решениях. Адептам *VA-технологии доказывать отсутствие большого смысла в таком «преимуществе» - бессмысленно.

Безусловно, Samsung C27HG70QQI – не идеал «мониторостроения», а SVA-матрица не обеспечивает такой же скорости, как дорогие IPS-представители и, тем более, игровые TN+Film-решения, однако, в любом случае – это серьёзный шаг вперёд в сравнении с обычными 60-75 Гц моделями.

При выборе монитора стоит учитывать, что герой этого обзора обходиться лишь поддержкой AMD FreeSync, а не более дорогой и продвинутой (в некоторой степени) технологии G-Sync от NVIDIA, что автоматически исключает из списка конкурентов такие популярные модели, как Acer Predator XB271Hub и ASUS PG279Q, особенно если вы используете графические решения от AMD.

Реальным же конкурентом (да, в Москве остался только один прямой конкурент) модели выступают старый ASUS MG279Q на базе IPS-матрицы. Цена идентична решению Samsung, а доступность в магазинах в разы выше. Однако, учитывая свои особенности и достаточное количество нареканий пользователей на качество решения от ASUS быстро сделать выбор не выйдет. Тут надо всё продумать и взвесить. А может быть и поднакопить на что-то лучшее или спустится ради максимальной высокой скорости к TN-Film-моделям. Каждому своё. Удачи в правильном выборе!

____________________________________________________________________________

Для любителей читать только выводы - основные достоинства и недостатки Samsung C27HG70QQI в краткой форме представлены ниже.

Достоинства:

- Хороший дизайн и качественная сборка;

- Оптимальная для большинства диагональ и относительно высокая плотность пикселей + нет необходимости активировать систему масштабирования;

- Подсветка рабочего пространства Aura Lighting (впрочем, штука бесполезная);

- Удобная и беспроблемная система управления и большие возможности для настройки (огромное количество доступных параметров);

- Эргономичная подставка и наличие VESA крепления (пускай и через планку-переходник из комплекта поставки);

- Наличие системы прокладки кабелей;

- Отличный комплект поставки – есть всё необходимое;

- Достаточный выбор современных портов для подключения;

- Относительно хорошая заводская настройка цветопередачи при стандартных установках;

- Беспроблемные градиенты при настройках по умолчанию и после ручных правок;

- Высокое соответствие цветовым пространствам sRGB и AdobeRGB благодаря использованию подсветки на квантовых точках (QD-LED) – но есть и свои особенности (а для кого-то и минусы);

- Широкий диапазон изменения яркости;

- Относительно высокая равномерность подсветки по уровням яркости и цветовой температуры;

- Хорошая на фоне IPS-решений равномерность подсветки на чёрном поле;

- Поддержка технологии адаптивной синхронизации AMD FreeSync 2 и HDR (больше для виду, чем для реального применения) с помощью управляемой по зонам краевой подсветке;

- Высокая скорость панели без видимых артефактов и частота вертикальной развёртки 144 Гц без пропуска кадров - впрочем, это не конкурент 144-165+ Гц TN+Film и даже IPS-моделям, хотя для некоторых пользователей разница может быть несущественной;

- Наличие двух режимов работы матрицы со вставкой чёрного кадра (аналог ULMB и MBR у других производителей) и соответствующим эффектом на движущихся объектах (аля CRT-style);

- Относительно хорошие углы обзора;

- Слаборазличимый кристаллический эффект при любых условиях просмотра;

- Отсутствие Cross Hatching эффекта и паразитных звуков во время работы;

- Отсутствие ШИМ-модуляции во всём рабочем диапазоне – наконец-то дождались…;

- Отсутствие проблем на тексте и мелких графических элементах – вероятно сказалась большая плотность пикселей;

- Адекватная цена (особенно если сравнивать с явно переоценёнными WQHD TN+Film).

Недостатки:

- Бестолковый режим sRGB – цветовой охват снижается только на паре основных цветов;

- Нарекания потребителей на неоднородность подсветки на сером поле (нашему экземпляру повезло).

Может не устроить:

- Хлипенький и дёшево выглядящий пластик центральной колонны;

- Не самая высокая жёсткость конструкции и раскачивание корпуса на подставке + наличие люфта;

- Из-за своеобразной подставки регулировка высоты установки корпуса приводит к значительному увеличению габаритов конструкции для установки на столе;

- Отсутствие встроенной акустической системы и всего два USB 3.0 порта;

- Коэффициент контрастности всего ~2100:1 при стандартных установках;

- Выраженная нелинейность регулировки яркости;

- Яркость в режимах разгона матрицы Faster и Fastest блокируется на определённом уровне (252-255 нит – очень ярко);

- Эффект Black Crush, как и на всех *VA мониторах;

- Возможные проблемы с цветом из-за расширенного цветового охвата – используйте цветовой профиль и ПО с поддержкой CMS;

- Glow-эффект на чёрном поле хорошо заметен, несмотря на использование *VA матрицы.

____________________________________________________________________________

Грыжин Александр aka =DEAD