- Мониторы 144 Гц

- Мониторы 240 Гц

- Мониторы 360 Гц

- Мониторы Ultrawide

- Игровые изогнутые мониторы

- Мониторы с NVIDIA G-SYNC

- Мониторы Type-C

- Игровые OLED-мониторы

- Большие мониторы

- Профессиональные портативные

- Мониторы Apple

- Мониторы Type-C

- Мониторы OLED

- Игровые телевизоры

- Телевизоры 4К

- Телевизоры OLED

- Телевизоры HDR

- Телевизоры 8К

- Acer

- AOC

- AOpen

- Apple

- ASRock

- ASUS

- BenQ

- Cooler Master

- Corsair

- DELL

- DIGMA

- DIGMA PRO

- Eizo

- Gigabyte

- GMNG

- HP

- HUAWEI

- iiyama

- Lenovo

- LG

- MSI

- NEC

- NPC

- Philips

- Razer

- Samsung

- Sharp

- Sony

- TCL

- TCL

- Viewsonic

- Xiaomi

- Офисные мониторы

- Универсальные мониторы

- Доставка

- Обмен и возврат

- Новости

- Оплата частями

- Как сделать заказ

- Кронштейны

- Мыши

- Клавиатуры

- Наушники и гарнитуры

- Очки для монитора

- Игровые консоли

- Освещение для монитора

- Кабели для мониторов

- Сетевые фильтры

- Чистящие средства

- Измерительные устройства

- Коврики для мыши

- Acer

- AOC

- AOpen

- Apple

- ASRock

- ASUS

- BenQ

- Cooler Master

- Corsair

- DELL

- DIGMA

- DIGMA PRO

- Eizo

- Gigabyte

- GMNG

- HP

- HUAWEI

- iiyama

- Lenovo

- LG

- MSI

- NEC

- NPC

- Philips

- Razer

- Samsung

- Sharp

- Sony

- TCL

- TCL

- Viewsonic

- Xiaomi

- Все товары

- Игровые Телевизоры

- Офисные мониторы

- Универсальные мониторы

- Уценка

Выстрел в голову. Тестирование игрового Full HD-монитора Gigabyte AORUS KD25F

Вступление

Профессиональные киберспортсмены и желающие ими стать, редко рассматривают мониторы на базе IPS и *VA-матриц. Несмотря на все их достоинства и преимущества перед одной из самых старых технологий TN+Film, они не могут предложить самого главного для столь ярых поклонников игр – максимальной скорости. Выход здесь один и он очевиден – выбирать среди тех самых TN+Film-дисплеев.

До недавнего времени большая часть предложений была сформирована доступными решениями на базе старой Full HD-панели с частотой вертикальной развёртки в 144 Гц (и чуть выше), возможности которой за прошедшие 10 лет были полностью раскрыты. Для тех кому важна большая чёткость картинки и рабочее пространство в продаже находятся похожие WQHD-решения, но за совсем другие деньги. Если же речь идёт о наиболее быстрых продуктах для игроков, то приходится вновь спускаться к разрешению 1920 х 1080 пикселей и смотреть на современные модели с частотой вертикальной развёртки в 240 Гц.

За последний год подобные решения предложили многие производители мониторов, а некоторые из них выпустили сразу по две модели. Компания Gigabyte решила вторгнуться в этот сегмент и запустила в продажу свой второй дисплей из модельной линейки AORUS – KD25F. Решение продолжает заложенные принципы и технологии из первого мониторного продукта бренда и нацелено, в первую очередь, на любителей онлайн-баталий (в частности – шутеров) и стремящихся завоевать призовые места на различных игровых турнирах.

Получи бесплатно чистящее средство

при покупке данного монитора

3.5K монитор Gigabyte AORUS G34WQC

3.5K монитор Gigabyte AORUS G34WQC

Справочная информация

Рассматривая первый монитор компания Gigabyte, мы были уверены, что у производителя припасено, как минимум, ещё пара моделей, которые будут выпущены в ближайшее время. Так оно и вышло – за период с конца мая по начало июля 2019 года под брендом AORUS было анонсировано ещё три модели игровых дисплеев, одна из которых уже успела появиться в свободной продаже. Речь, конечно же, про обозреваемый сегодня AORUS KD25F.

С точки зрения позиционирования своего продукта компания Gigabyte решила обойти по цене всех своих конкурентов. Но если вы подумали, что речь идёт про максимальную доступность, то смеем вас разочаровать, ведь новинка на момент написания материала оказалась самой дорогой (42000-46000 рублей) из 15 представленных 240 Гц TN+Film-моделей на Российском рынке. И следует заметить, что среди них есть даже решения с модулем G-Sync на борту, что, в общем то, ставит KD25F в совсем уж не ловкую ситуацию. Что уж говорить про то, что дисплеи с подобными возможностями и поддержкой AMD Free-Sync и вовсе начинаются с 20 тысяч рублей.

Монитор оснащается уже знакомой нам матрицей M250HTN01.9 от AU Optronics (AUO), относящейся к TN+Film-типу. Данное решение, по всей вероятности, используется практически во всех подобных моделях и будет жить на рынке не меньше 5 лет, как и многие её удачные предшественники в игровом сегменте.

Используемая в новинке панель, по заявлению производителя, является 8-битной и скорее всего используется FRC-метод (дизеринг) для поднятия разрядности. Диагональ в 24.5 дюйма и разрешение 1920 х 1080 пикселей дают в совокупности плотность пикселей в 90 ppi, что, безусловно, уже никого не удивляет, но и не так раздражает, как «жирный пиксель» на 27 и 32-дюймовых Full HD решениях.

В AORUS KD25F применяется обычная W-LED-подсветка, обеспечивающая полное покрытие стандарта sRGB (но это мы ещё проверим) и отличающаяся отсутствием мерцания (Flicker-Free). Для дополнительного снижения нагрузки на глаза в настройках модели есть режим Blue Light Reduction со сниженной синей составляющей спектра (снижается цветовая температура).

Максимальная яркость модели заявлена как 400 нит, а коэффициент контрастности в стандартные 1000:1. Не удивляют и малые углы обзора в 170 и 160 градусов соответственно.

В характеристиках KD25F красуется цифра времени отклика в 0,5 мс, но тут стоит учитывать, что используется удобная для производителей система оценки Motion Picture Response Time (MPRT), далёкая от привычной методики GtG. В этом случае оценивается не время перехода от одной градации цвета к другой, а время на которое один кадр успевает показаться на экране. Все остальное время между кадрами подсветка полностью выключается, происходит так называемая «вставка чёрного кадра». Учитывая же, что перед нами 240 Гц монитор, то нет ничего удивительного в том, что производитель указал вдвое меньшую цифру, чем можно позволить указать на решениях с частотой вертикальной развёртки в 120-165 Гц. Другими словами – маркетинг работает на максимуме, а вы должны помнить, что активация данной технологии (с изначально странным названием AIM Stabilizer) резко увеличивает нагрузку на глаза, а количество видимых артефактов на движущихся объектов резко увеличивается.

Монитор поддерживает технологию адаптивной синхронизации AMD Free-Sync, работающую в диапазоне от 48 до 240 Гц (до 30-48 Гц активна программная технология Low Framerate Control), а благодаря последним драйверам NVIDIA поддержкой адаптивной синхронизации на KD25F смогут воспользоваться и обладатели видеокарт c графическим чипом серии GeForce.

Модель представлена в «безрамочном дизайне» с тонкими внутренними рамками только, но только с трёх сторон. В нижней же части присутствует вполне обычная пластиковая накладка. Монитор может предложить функции PiP|PbP, эргономичную подставку, поддержку VESA-совместимых кронштейнов, два USB 3.0 для подключения периферийных устройств с возможностью быстрой зарядки, интерфейсы DisplayPort 1.2 и два HDMI 2.0. Встроенная акустическая система в мониторе не используется, но два аудио разъёма всё ещё на месте.

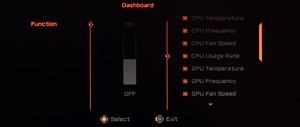

Во главе второй новинки Gigabyte сохранился ворох заявленных технологий и главный слоган «World’s 1st Tactical Display». Всему этому посвящены страницы описания монитора на официальном сайте производителя, хотя, по-нашему мнению и опытам с AD27QD - ничего революционного и действительно полезного среди них нет (за некоторым исключением). К основным из них можно отнести систему внешней подсветки RGB Fusion 2.0, эквалайзер чёрного, Dashboard (функция вывода рабочих параметров «железа» - аналог того, что вы можете получить c помощью знакомого MSI Afterburner), Gameassist (наэкранные таймер, прицел, счётчик, сетки), OSD Sidekick (управление настройками монитора через отдельное приложение), ANC (удаление фонового шума, но только при использовании гарнитуры AORUS от Gigabyte), а также уже отмеченные AIM Stabilizer и PiP|PbP.

Комплект поставки

Монитор Gigabyte поставляется в достаточно крупной (особенно для 24.5-дюймового дисплея), качественной и ярко оформленной коробке, выполненной в тёмной гамме.

С двух сторон упаковки представлены фотографии монитора, логотипы компании, упомянута серия AORUS, семь пиктограмм оповещают нас об основных особенностях модели, а три дополняющие их логотипа рассказывают о поддержке AMD FreeSync, наличии HDMI и системе подсветки RGB Fusion 2.0.

Для удобства переноски есть пластиковая ручка сверху и два специальных выреза в самой коробке.

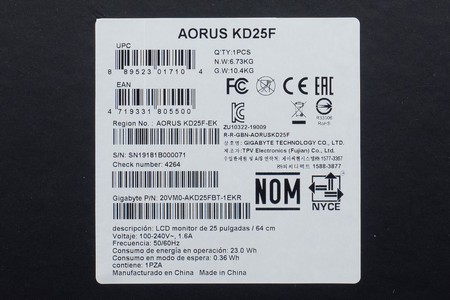

На одной из сторон упаковки количество пиктограмм увеличивается до 14 – всё что можно сказать о KD25F производитель выразил с их помощью. По белой наклейке из полезного можно уточнить/сверить серийный номер и узнать место производства (Китай). Другой полезной информации мы не обнаружили.

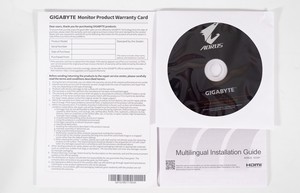

Комплект поставки новинки включает в себя следующее:

- два кабеля питания разных стандартов;

- кабель DisplayPort;

- кабель HDMI;

- кабель USB для подключения к ПК;

- краткая инструкция по установке и настройке дисплея;

- проспект по гарантийным условиям;

- CD-диск с ПО, инструкциями и драйвером.

Набор полный и не вызывает нареканий. Всё необходимое присутствует, но мы настоятельно рекомендуем использовать интерфейс DisplayPort, как наименее беспроблемный и не требующий дополнительной настройки.

Дизайн и эргономика

Во внешнем виде монитор AORUS KD25F полностью повторяет визуальный ряд от AORUS AD27QD за исключением размеров корпуса из-за меньшей по диагонали матрицы. Во всём остальном - между ними нет никакой разницы.

Разработка принципиально нового дизайна монитора – задача трудновыполнимая. А когда до тебя на этом «фронте» поработали не менее именитые конкуренты, создавшие ныне хорошо узнаваемые формы тех или иных элементов, то и вовсе – сделать это невозможно. Таким образом, нет ничего удивительного в том, что AORUS KD25F оказался гремучей смесью из того, что мы видели с вами ранее и, похоже, никто этого и не пытается скрывать.

Спереди перед нами знакомый «безрамочный» корпус, который вкупе с применяемой нижней рамкой, формой элемента куда вписан логотип AORUS и ножками подставки формирует образ некоторых популярных решений от компании Acer из серии Predator.

Сложносочинённая задняя крышка с полупрозрачными вставками, через которые пробивается настраиваемая RGB-подсветка вместе с не менее футуристическими формами центральной колонны напоминают решения от ASUS и последние новинки от MSI. Форма получаемого рисунка с подсветкой здесь, безусловно, иная, но большого акцента на этом делать не стоит – в большинстве случаев смотреть на работу RGB Fusion 2.0 будет стена вашего рабочего помещения, а не Вы.

Используемая подставка – тренога, выполненная из металла (возможно, даже стали) оказалась достаточно глубокой, да и её «лапки» расставлены довольно широко для столь небольшого по современным меркам дисплея.

Центральная колонна обладает быстросъёмным соединением, за которым прячется VESA-совместимое крепление. Система прокладки кабелей выполнена максимально просто – с помощью прорези в нижней части стойки. Эффективность такого решения - не велика.

Кроме этого у монитора присутствует специальная ручка для переноски, сделанная в верхней части центральной колонны. Она позволяет безопасно переносить монитор с места на место, не боясь повредить матрицу устройства.

Эргономика монитора предлагает возможности изменения высоты положения корпуса на 130 мм, поворот по 20 градусов вправо/влево и изменение наклона от -5 до +21 градуса.

Присутствует возможность переворота в портретный режим. Центровка корпуса из-за этого практически не пострадала, а поэтому много времени на внесение ручных корректировок (правку горизонта) вы не потратите.

Все удерживающие элементы и внутренности крепёжных механизмов сделаны из металла. На основании подставки используется четыре резиновых ножек различной формы для надёжного удержания модели в одном положении.

Качество используемого пластика достаточно высокое: покраска равномерная, но многие элементы не отличаются износостойкостью и практичностью. Сами детали монитора соединены друг с другом с минимальными зазорами по всей длине стыков. К качеству сборки придраться сложно.

Люфты отсутствуют, монитор воспринимается и ощущается монолитным.

В качестве демонстрации использования матовой (а полуматовой назвать её тяжело) защитной поверхности матрицы – фотография выше. Кристаллический эффект присутствует, антибликовые свойства сохранены на высоком уровне.

Сзади корпуса покупатель обнаружит одну наклейку. Благодаря ей мы смогли узнать примерную дату изготовления нашего экземпляра – апрель 2019 года. Кроме того, как и обычно, присутствует информация по серийному номеру, номер партии, энергопотребление, а также данные по соответствию экологическим и стандартам безопасности.

Все основные интерфейсы для подключения ориентированы вниз. Подключать кабели удобно – скажем спасибо возможности переворота в портретный режим (Pivot).

Конфигурация корпуса и дополнительные симметричные прорези изначально намекали нам на установленную встроенную акустическую систему, однако, к нашему удивлению, в KD25F мы её не нашли – отсутствует она и в технических характеристиках.

Меню и управление

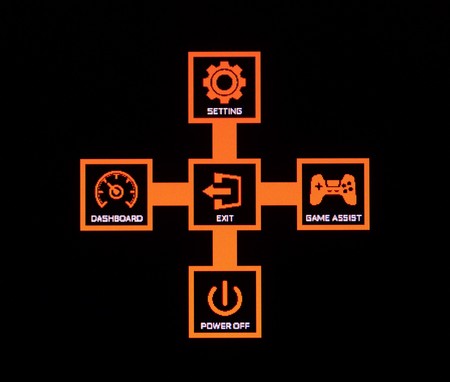

В качестве системы управления инженеры Gigabyte выбрали самый удобный и наиболее оптимальный вариант – пятипозиционный джойстик, размещённый на дополнительной площадке по центру нижней грани. Рядом с ним находится индикатор питания, представленный светодиодом с белым свечением (в активном режиме).

Для включения питания достаточно просто нажать на джойстик, а для выключения необходимо зажать его в центральном положении или сдвинуть вниз после активации основного рабочего блока.

Индикатор питания совсем не раздражает своим присутствием, но в случае необходимости его свечение можно приглушить вдвое или дезактивировать полностью.

Среди опций с быстрым доступом у героя обзора по умолчанию установлены следующие: выбор источника сигнала и Picture Mode, эквалайзер чёрного, уровень громкости аудио, переход к настройкам GameAssist и Dashboard. По желанию функции всех четырёх положений джойстика могут быть изменены – выбор доступных опций достаточно широк.

Производить настройку монитора Gigabyte легко и просто, как днём, так и ночью в отсутствии внешнего освещения. Реакция на действия пользователя моментальная, анимация быстрая, задержек не обнаружено.

Что касается внешнего вида OSD-меню, то оно выполнено не в пример дизайну того же корпуса и подставки – всё максимально просто, скучно, безлико и напоминает смесь экранов меню от Samsung и BenQ, для которой в Gigabyte уготовили оранжевый цвет. Перед нами верхний блок с шестью пунктами, которые производитель посчитал главными и семь разделов, настройки которых разложили на три дополнительные секции.

Рассмотрим каждый доступный раздел подробнее:

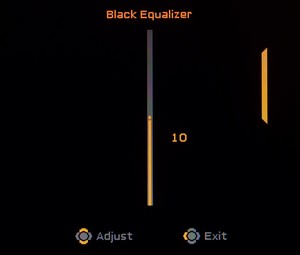

Первый раздел «Gaming» предоставляет доступ так называемым «игровым параметрам», среди которых: AIM Stabilizer, Black Equalizer, Super Resolution, Low Blue Light, Display Mode (настройки встроенного скалера), настройки разгона матрицы Overdrive и возможность активации AMD FreeSync.

Регулировки яркости, контрастности, гаммы, резкости, цветовой температуры и цветовой насыщенности представлены в разделе с названием «Picture». Здесь же можно выбрать один из предустановленных режимов изображения или перейти к трём пользовательским.

В третьем разделе можно обнаружить возможность выбора источника изображения, изменить тональный диапазон при использовании HDMI интерфейса и включить Overscan.

Широкие возможности для настройки функция PiP и PbP представлены в четвёртом разделе с соответствующим названием.

В разделе «System» присутствуют настройки RGB-подсветки (три режима работы или Выкл.), выбор источника аудио сигнала и функция для быстрого доступа, изменение внешнего вида и языка локализации меню (присутствует русский с куда более качественным переводом, чем у AD27QD).

В дополнительных настройках можно отключить уведомления о рабочем разрешении, изменить яркость индикатора питания, версию DP, активировать автовыключение и автоматический переход к подключённому источнику.

Всё тоже самое, но в более презентабельном и наглядном виде можно сделать через приложение OSD Sidekick, способное заменить поход в стандартное меню монитора KD25F. Нечто похожее есть почти у всех производителей мониторов, а поэтому говорить об уникальности решения не возникает никакого желания.

Результаты тестирования:

Получи бесплатно чистящее средство

при покупке данного монитора

3.5K монитор Gigabyte AORUS G34WQC

3.5K монитор Gigabyte AORUS G34WQC

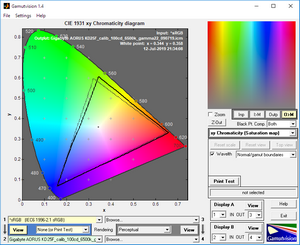

Цветовой охват

Новинка обладает современной TN+Film-матрицей, которая стала появляться в настольных мониторах всего год назад. О каких-то феноменальных цветовых возможностях речи не идёт, поскольку используется базовая W-LED-подсветка и соответственно пространство sRGB – тот максимум, на который стоит рассчитывать.

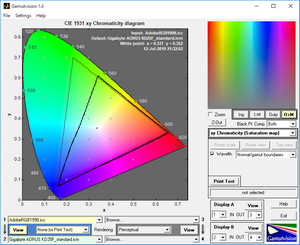

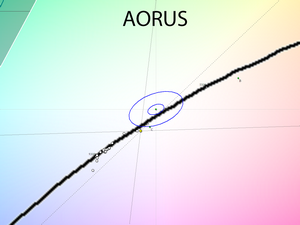

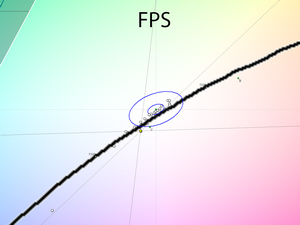

Первоначальная проверка осуществлялась при заводских настройках дисплея. По представленным скриншотам видно, что возможности подсветки обеспечивают практически полное покрытие пространства sRGB, с несущественных превосходством в области с жёлтыми и зелёными оттенками.

При переходе в фирменный режим под названием AORUS цветовой охват не меняется. Не происходит необходимых изменений и при активации режима sRGB, который должен выполнять эмуляцию данного стандарта. Впрочем, для игрового монитора с TN+Film-матрицей это совсем не большая потеря.

На 2D-диаграмме визуально больший цветовой охват представлен при активации технологии AIM Stabilizer, но при более подробном изучении оказывается, что реальные цифры меньше чем при стандартных установках. Похожая ситуация и в случае с результатами монитора после ручной настойки и калибровки – они чуть ниже, чем в режиме Standard.

Итоговые результаты соответствия цветового охвата монитора стандартизированным пространствам (вторая цифра – цветовой объём) при настройках по умолчанию, после настройки и калибровки, в режимах sRGB, AORUS и при включении функции AIM Stabilizer выглядят следующим образом:

Стандартные настройки:

- sRGB - 94,5|102,9 %;

- AdobeRGB - 68,7|70,9 %;

- DCI-P3 - 72,8|72,9 %;

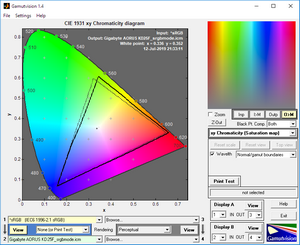

Режим sRGB:

- sRGB - 93,7|101,6 %;

- AdobeRGB - 68,1|70,0 %;

- DCI-P3 - 71,9|71,9 %;

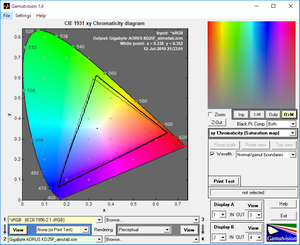

Режим AIM Stabilizer:

- sRGB - 93,5|100,5 %;

- AdobeRGB - 67,6|69,2 %;

- DCI-P3 - 71,1|71,2 %;

Режим AORUS:

- sRGB - 91,5|98,6 %;

- AdobeRGB - 66,4|68,0 %;

- DCI-P3 - 69,9|69,9 %;

После калибровки:

- sRGB - 93,2|101,1 %;

- AdobeRGB - 67,7|69,6 %;

- DCI-P3 - 71,6|71,6 %.

Все значения были получены при профилировании в среде Argyll CMS, с отсечением цветов и оттенков, выходящих за границы референсных значений. Монитор Gigabyte AORUS KD25F соответствует минимальным запросам для работы с цветом, однако, всегда стоит помнить, что перед вами TN+Film-дисплей с далеко не самыми лучшими углами обзора и стабильностью цветопередачи по полю экрана. Лучше использовать его по прямому назначению (игры), а для более серьёзных задач рассмотреть монитор иного класса.

Говоря об оттенках, превосходящих изучаемые стандарты можно отметить, что бороться с ними возможно уже всем известным вам методом – использование ICC/ICM профилей и программного обеспечения с нормальной поддержкой системы управления цветом (CMS). Среди таковых: продукты компании Adobe, Google Picasa, XnView, средство просмотра фотографий Windows (7, 8, 10), Firefox, Google Chrome и т.д.

Яркость, контрастность и основные показатели цветопередачи

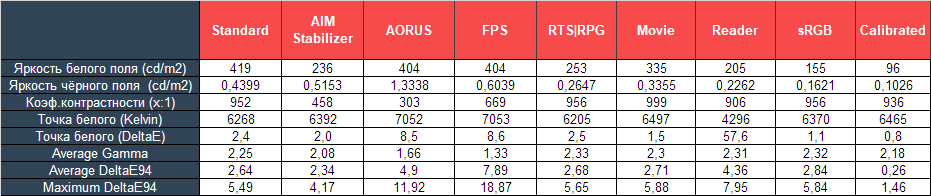

В новинке от Gigabyte предустановлено восемь основных режимов (учитывая AIM Stabilizer), каждый из которых может быть подвержен дополнительной настройке, а также три Custom пресета, с помощью которых пользователь может создать свой «собственный мир красок» и «правильных визуальных ощущений».

По умолчанию настройки AORUS KD25F в режиме Standard выглядят следующим образом:

· Color Mode - Standard;

· Brightness - 80;

· Contrast - 50;

· Sharpness – 5;

· Color Temperature – Normal;

Gamma – Gamma 3;

· Black Equalizer – 10;

· Overdrive – Balance;

В дальнейшем для получения яркости 100 нит, цветовой температуры белой точки в 6500K и прочих улучшений были использованы следующие значения:

· Color Mode - Standard;

· Brightness - 14;

· Contrast - 50;

· Sharpness – 5;

· Color Temperature – User – 95|99|95;

Gamma – Gamma 3;

· Black Equalizer – 10;

· Overdrive – Balance;

Изменениям подверглись исключительно настройки яркости и цветовой температуры. Для достижения необходимых результатов внесение корректировок прочих параметров не потребовалось.

Давайте посмотрим на все полученные данные, представленные в таблице ниже:

При стандартных настройках изначальная яркость сильно завышена, но никто не мешает снизить её до комфортного и куда более адекватного уровня. Коэффициент контрастности в большинстве режимов оказался на заявленном производителем уровне, а в оставшихся в 2-3 раза ниже.

С точкой белого дела обстоят не сильно хуже, ведь в 6 режимах из 8 отклонение DeltaE не превысило 2.5 единиц. Там же, где такого стремления не было – цифры вида 8,5 и 57,6 единицы DeltaE совсем не удивляют.

Порадовать более-менее достойной цветопередачей монитор может в режимах Standard, AIM Stabilizer, RTS|RPG, Movie, sRGB, но даже в их случаях отклонения DeltaE94 вышли за допустимые величины. Впрочем, напомним, что перед нами игровой монитор с частотой вертикальной развёртки аж в 240 Гц, а поэтому предъявлять высокие запросы к качеству цветопередачи несколько глупо.

Получить же куда более приятные для глаз цифры можно исключительно путём калибровки и профилирования дисплея. В этом случае правки в LUT-видеокарты будут не велики и позволят добиться правильно выставленных гамма-кривых, а созданный профиль предоставит системе все необходимые данные о цветовых возможностях конкретного экземпляра KD25F и даст «точку отсчёта» для проведения необходимых цветовых коррекций в программах с поддержкой CMS (Color Management System).

После данных процедур герой обзора не растерял высокий коэффициент контрастности, получил точно выставленную точку белого без паразитных оттенков и стал более комфортен для глаз, благодаря снижению яркости и, как следствие - визуальному улучшению стабильности картинки (для TN+Film-матриц этот приём действительно работает).

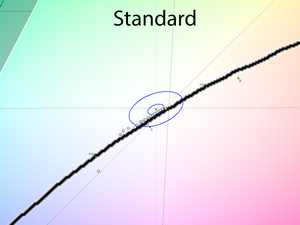

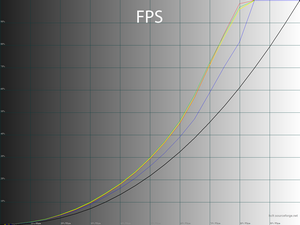

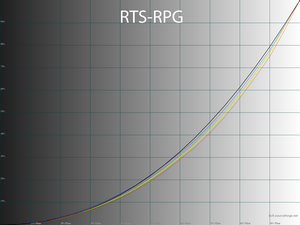

Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT

С помощью программы HCFR Colormeter и “откалиброванного” колориметра X-Rite Display Pro мною были изучены гамма-кривые во всех рассмотренных выше “режимах”, как изначально предустановленных, так и специально “разработанных”. Кроме того, по произведённым измерениям можно оценить расхождение серого клина (точек чёрно-белого градиента) на CIE диаграмме и сделать выводы о преобладании того или иного паразитного оттенка, либо его таковом отсутствии.

При настройках по умолчанию можно наблюдать слегка повышенную контрастность картинки, среднюю различимость деталей в глубоких тенях и разброс между RGB-каналами, что приводит к плохой стабильности ЦТ оттенков серого.

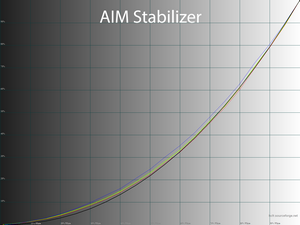

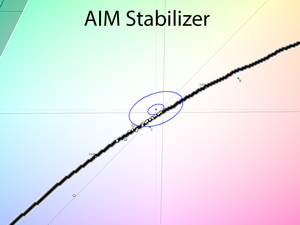

При активации AIM Stabilizer (аналог режимов ULMB|ELMB|VRB в других мониторах) точность установки гамма-кривых снижается, заметно уменьшается контраст картинки на экране. Однако, учитывая тот факт, что данный режим никогда не будет использоваться для работы с цветом – трагедия невелика.

В разы хуже себя показывают режимы AORUS и FPS. В них убиты светлые оттенки (сливаются в сплошной белый), тени максимально «вытянуты», изменена цветовая температура, снижена стабильность оттенков серого, а вместе с этим зачем-то увеличена резкость.

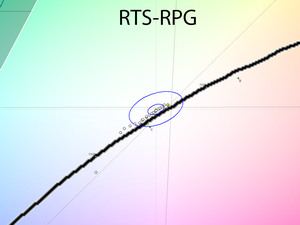

Режим RTS|RPG по графикам кривых настроен куда лучше, но полностью расстаться с проблемами не смог и он: глубокие тени, проблемы с шрифтами (цветные контуры) – этого достаточно, чтобы отказаться от его применения и забыть как страшный сон.

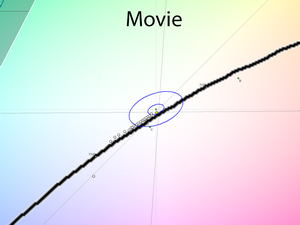

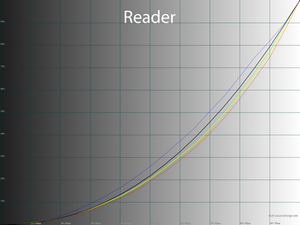

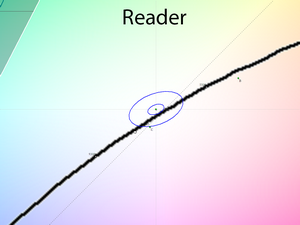

Режим Movie похож на Standard Mode, но со слегка сниженной резкостью и поэтому мы не видим смысла в его применении. Reader же является копией того, что можно получить, выставив параметр Low Blue Light в максимальное положение (10 единиц): оттенки серого улетают за пределы изучаемой области CIE-диаграммы, цветовая температура точки белого приближается к 4000К с зеленым паразитным оттенком, увеличивается контрастность и наблюдается явный дисбаланс RGB-каналов.

В режиме sRGB гамма-кривые слегка проседают над референсной гаммой с показателем 2.2, а точка белого приближается к необходимым 6500К. Пресет показывает себя лучше, чем Standard Mode, но учитывайте отсутствие возможности регулировать яркость подсветки. Другими словами – привыкайте к постоянной яркости в 155-160 нит либо отдайте предпочтение режимам, как параметр Brightness не заблокирован.

После возвращения в Standard Mode, последующей ручной настройки и калибровки мы добились небольших изменений гаммы и баланса серого. Всю дальнейшую роль сыграл созданный профиль, обеспечивший улучшения стабильности ЦТ оттенков серого, правильно выставленные гамма-кривые и низкий уровень отклонений DeltaE94 в ходе стандартной проверки.

Дополнительные возможности и настройки

У монитора Gigabyte AORUS KD25F нет каких-либо встроенных датчиков (освещенности, приближения), но в меню есть достаточно большое количество дополнительных параметров, напрямую влияющих на точность цветопередачи и качество картинки в целом. Для оценки их влияния мы выбрали два основных: Gamma и Black Equalizer.

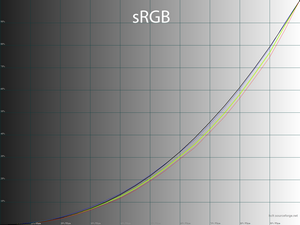

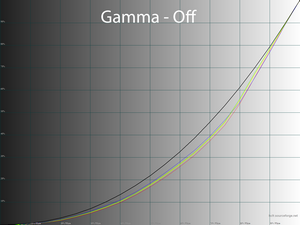

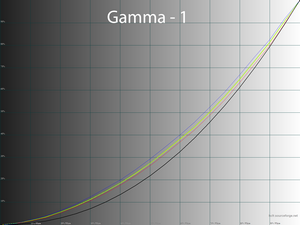

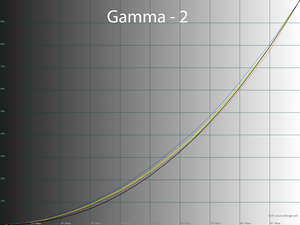

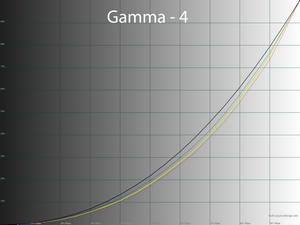

Доступных режимов гаммы у монитора аж целых шесть штук. По умолчанию выставлено значение Gamma 3 – оно же и оказалось самым близким к референсу. В отличии от модели AD27QD смысла в режиме Gamma – Off (без коррекции) – мы не увидели. Все остальные режимы более близки к гаммам 1.8, 2.1, 2.5 и 2.7, а поэтому смысла в их использовании мы не видим. Они просто захламляют меню монитора.

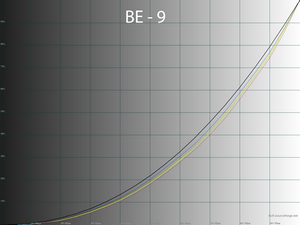

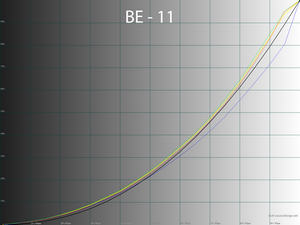

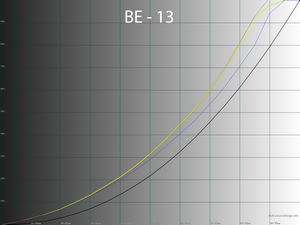

Параметр Black Equalizer, как понятно из его названия, регулирует различимость теней, однако, плавности ему не хватает, а рабочий диапазон, как оказалось, излишне широк. При настройках по умолчанию (BE – 10) на графике почти всё хорошо. Мы уже упоминали про, возможно, не самую лучшую различимость глубоких теней, но, к сожалению, установка параметра в положение 11 убивает всё на корню.

Все тени становятся блеклыми, различимость крайних светлых оттенков пропадает – они сливаются воедино. Никакого смысла крутить выше 10 (максимумом же выступает значение в 20 единиц) нет, как и нет ни одной объективной причины снижать изначально выставленное значение, поскольку происходит обратный эффект – все тени пропадают, и мы получаем большие чёрные пятна. Монитор повторяет поведение своего предшественника, а это значит, что модели были подготовлены к выходу на рынок, с большей долей вероятности, в одно и тоже время.

Равномерность градиентов

Псевдо 8-битная матрица не способна продемонстрировать идеальные градиенты, однако, учитывая класс дисплея, на это можно закрыть глаза. Плавность переходов достаточна (учитывая класс устройства) и это главное. Сильно бросающихся в глаза ступенек не выявлено.

На фотографии выше мы хотели продемонстрировать классический чёрно-белый градиент слева направо, однако, в виду особенностей TN+Film-технологии получилось что-то сильно отдалённое от этого.

В ходе ручной настройки качество градиентов не страдает. Если же попытаться сделать даже небольшие изменения через LUT-видеокарты, то можно рассчитывать на получение небольшого количества резких переходов с преобладанием различных паразитных оттенков, особенно в области 0-20 %.

Что касается такой темы, как «бандинг», то KD25F, как и предполагалось ранее, страдает от данной проблемы «целиком и полностью». С другой стороны, вы вряд ли найдёте современный игровой монитор на TN+Film, *VA или IPS-матрицах, где резкие переходы на сложных тёмных картинках будут отсутствовать. Реальность, к сожалению, иная.

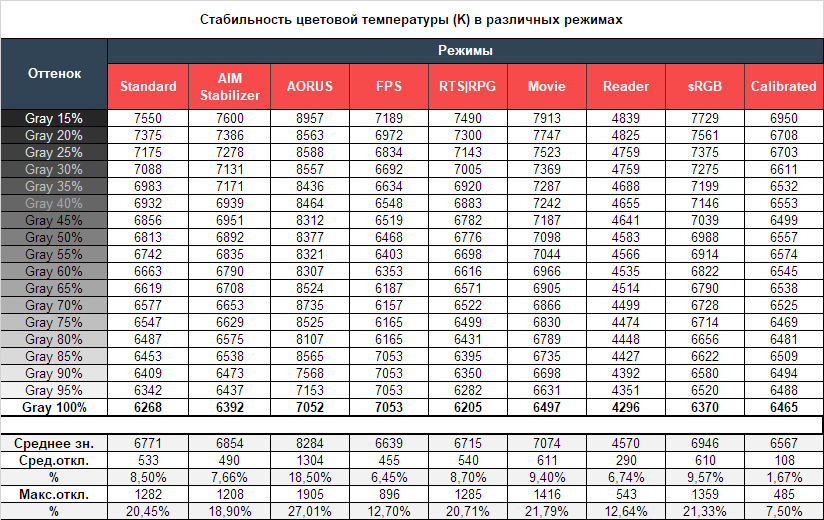

Стабильность цветовой температуры

Продолжим изучение монитора новой ревизии Gigabyte AORUS KD25F, оценив стабильность цветовой температуры в стандартных и специальных режимах изображения.

Результаты данной таблицы представляют из себя отклонения точек серого клина по оси X. Вертикальную ось они не затрагивают, а поэтому оценить наличие паразитных оттенков возможно лишь по CIE диаграмме из подраздела “Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT”.

Во всех режимах без исключения монитор KD25F показал очень низкую стабильность ЦТ оттенков серого и лишь после ручной настройки и калибровки нам удалось добиться результата на уровне «выше среднего». Кто-то скажет, что это норма для TN+Film-дисплеев, но с этим мы будем вынуждены поспорить, ведь никакой прямой зависимости данного параметра от используемой матрицы нет и дело исключительно в подходе к заводской настройке монитора.

Теперь рассмотрим результаты специальных режимов Color Temperature. Напомним, что по умолчанию производитель установил пресет “Normal”. Стоит учитывать, что значения его столбца полностью совпадают с результатами режима Standard из первой таблицы данного подраздела тестирования. Остаётся лишь поговорить про три оставшихся «режима» ЦТ:

По полученным результатам можно отметить следующее:

- Все режимы полностью соответствуют своим названиям;

- Пресет User Define при заводских установках демонстрирует более холодные оттенки, но среднее отклонение в два раза ниже, чем в Normal;

- По своей эффективности режим Warm оказался почти таким же, как и основной Reader;

- Прямой зависимости уровня отклонения от величины цветовой температуры у KD25F не выявлено.

Вывод тут очевидный: можно остановиться на заводских настройках либо испытать удачу – настроить вручную (читай: на глаз) в режиме User или произвести полноценную настройку устройства при наличии соответствующей аппаратуры. В редких случаях, возможно, вам пригодятся 1-2 предустановки ЦТ от производителя, но они будут сильно на любителя.

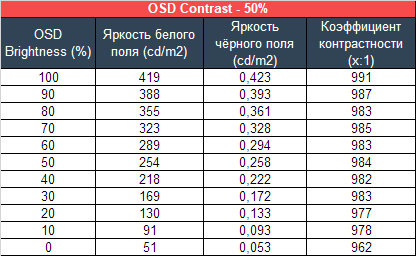

Стабильность контрастности и диапазон изменения яркости

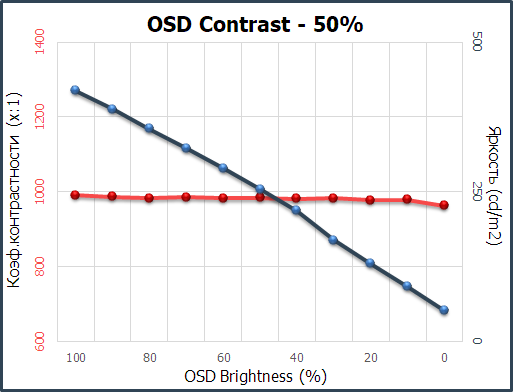

Для изучения стабильности контрастности и диапазона изменения яркости был выставлен стандартный режим. Значение Brightness менялось с 100 до 0% с шагом в 10 единиц. Для представленной ниже таблицы измеренные значения были получены через программу HCFR, которая даёт возможность более точно оценить уровень чёрного (три знака после запятой) и соответственно определить достоверный коэффициент контрастности.

При стандартных установках полученный рабочий диапазон яркости составил 51-419 нит при среднем коэффициенте контрастности в ~980:1. Снижение яркости линейно, а коэффициент контрастности стабилен во всём диапазоне и максимально приближен к заявленному производителем уровню.

Значение верхней границы яркости оказалось несколько выше заявленного производителем уровня. Почти 420 нит позволят работать с монитором в любых ситуациях, даже когда на рабочем месте очень светло. Нижнее же значение в 51 нит существенно снизит нагрузку на глаза при работе в помещении со слабым внешним освещением либо в его полном отсутствии. Результат для современного игрового монитора очень хороший.

При активации режима работы подсветки со «вставкой чёрного кадра» AIM Stabilizer яркость подсветки устанавливается на уровне 235-240 нит, а коэффициент контрастности снижается в два раза. Менять скважность (ширину импульса) в этом режиме у KD25F нет, но есть возможность регулировать цветовую температуру и контрастность (которая и так не очень большая), что, в общем-то, для данного режима - бессмысленно.

Скорость матрицы

В новинке заявлена матрица со временем отклика в 0,5 мс, измеренным по методике MPRT. Как видим, производители все чаще прибегают к подобному ходу для продвижения своих моделей и привлечения внимания геймеров к более дорогим решениям на базе самых разных типов панелей. Однако, на фоне того, что цифра в 1 мс встречается уже второй год на IPS и *VA-моделях, решения на TN+Film продвигать стало сложнее. Именно поэтому у самых последних моделей с частотой 240 Гц стало красоваться значение в два раза ниже, а герой сегодняшнего обзора как раз один из первых таких мониторов.

Для увеличения скорости в модели применена технология разгона OverDrive. Присутствует три режима её работы. По умолчанию производитель выставил Balance. Посмотрим на полученные результаты:

По своим возможностям KD25F смело можно отнести к классу самых быстрых дисплеев на рынке. И дело тут не только в частоте вертикальной развёртки в 240 Гц, но и в том, что производителю удалось «выжать» такую скорость без хорошо заметных артефактов, чем не могут похвастаться некоторые из конкурентов.

Заводской Overdrive проведён качественно, артефакты не видны. Устанавливать режим Picture Quality нет никакого смысла – вы просто получите чуть большие шлейфы. Режим Speed тоже введён по принципу – «чтобы было». Увидеть в нём артефакты можно даже при движении курсора мышки, не говоря уже про специальные тестовые сцены.

Активация режима вставки чёрного кадра (AIM Stabilizer) делает движущиеся объекты более чёткими и хорошо различимыми, но сказать, что этот режим следует использовать на постоянной основе, мы не можем. Эффект понравится далеко не всем, а вот рост нагрузки на глаза и голову, как и видимость артефактов изображения – точно обеспечены. Картинка выше - тому в подтверждение.

Отсутствие пропуска кадров при максимальной заявленной частоте вертикальной развёртки было подтверждено с помощью специального теста из пакета TestUFO. Проблем у Gigabyte AORUS KD25F c этим нет, но исключительно при активации FreeSync в настройках дисплея и включении G-Sync|Free-Sync в настройках драйвера соответствующей видеокарты. Если выключить адаптивную синхронизацию то, к нашему удивлению, монитор начинает пропускать кадры, а поэтому свободно использовать технологию AIM Stabilizer, которая не совместима с FreeSync, просто невозможно. Вполне возможно, что проблема кроется в использовании нами видеокарты NVIDIA, либо это особенность первой прошивки монитора, которая в дальнейшем может быть исправлена.

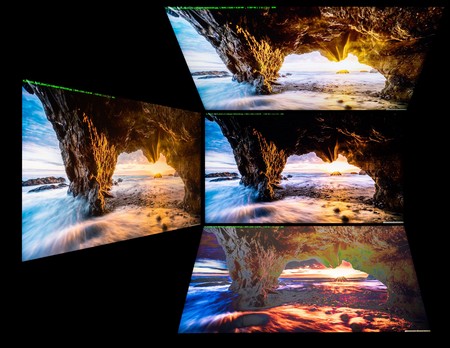

Углы обзора и Glow-эффект

Монитор AORUS KD25F построен на базе TN+Film матрицы, а поэтому плохие углы обзора – его особенность и «боль» смотрящего на экран, ранее работавшего долгое время за *VA и IPS-type моделями. Посмотрите на это сами:

По представленному выше изображению всё прекрасно видно. При минимальных отклонениях проявляется цветовой сдвиг, в том же Excel при неправильной посадке пользователя перед монитором серые линии в определённых частях экрана могут сливаться с пустыми ячейками. При сильных отклонениях от нормали проявляются различные паразитные оттенки, происходит пастеризация, а в некоторых случаях инверсия (переход в негатив).

Падение контрастности и общий цветовой сдвиг происходит гораздо раньше и проявляются сильнее, чем за мониторами с другими типами матриц. При взгляде сверху нижняя часть изображения затемняется, а вся оставшаяся область резко теряет различимость между деталями и усиливает свою визуальную яркость. Рассказывать можно долго, но лучше увидеть это своими глазами и понять, что низкая стабильность картинки по полю экрана и плохие углы обзора – зло не только во время тестирования, но и обычной работе. Тем же кто привык к современным ТН-кам, наши жалобы будет не понять, и мы их прекрасно понимаем!

Угловой Glow-эффект проявляется с ярко-оранжевым паразитным оттенком, происходит пастеризация определённых участков изображения (преимущественно светлых), снижение контрастности хорошо заметно. Картинка как бы выгорает и начинает резко отличаться от той, что вы увидите при обычной работе.

На чёрном поле Glow проявляет себя во всей красе – красочнее, чем на многих IPS-type моделях. Ничего хорошего в этом нет. Многие из вас увидев такое в реальности - зададут закономерный вопрос – «А где здесь чёрное поле?» и будут правы. Но, увы, ничего сделать с этим вы не сможете. Только снизить яркость подсветки и увеличить освещённость в рабочем помещении – это единственный рабочий вариант.

Равномерность подсветки и цветовой температуры

Равномерность подсветки монитора и цветовой температуры по полю экрана проверялась в 35 точках при установленной яркости монитора в 100 нит. За основу всех подсчётов (отклонений) брались данные из центральной точки.

При установленной яркости среднее отклонение от центральной точки составило 5,6 %, а максимальное – 16,8 %. Это высокий результат, который, к удивлению, свойственен многим качественным TN+Film-моделям, чего не скажешь про *VA и IPS-решения без дополнительных систем компенсации неравномерности. У нашего экземпляра KD25F большая часть экрана максимально схожа по яркости белого поля и лишь в нижний край демонстрирует максимальные отклонения.

По представленной диаграмме поверхности можно наглядно увидеть, как сосредоточен уровень яркости по полю матрицы.

Фотография выше демонстрирует белое поле с минимальными коррекциями в графическом редакторе для более наглядного представления происходящего на экране с точки зрения равномерности светлого поля. Разница по яркости между центральной зоной, краями и углами панели хорошо видна. Однако, фотография и результаты проверки абсолютно не сходятся и этому есть одно точное объяснение – плохие углы обзора и стабильность картинки по полю экрана. Буквально небольшой сдвиг фотоаппарата в сторону и картинка будет совсем иной. Движение головы вверх или вниз на KD25F можно с легкостью «изменить цветовую температуру», как и на всех подобных дисплеях. Это TN+Film-монитор и таковы его особенности!

Ещё сильнее разница по совокупности яркости и ЦТ становится видна на тёмно-серых полотнах, где все проблемы становятся более очевидными. В этих случаях усиливаются и все недостатки самой технологии TN+Film, о которых мы рассказали выше.

Теперь рассмотрим черный фон, оценив его «равномерность» по двум фотографиям, сделанным на разном отдалении от экрана (~70 см и 150 см), чтобы вы могли наглядно оценить влияние уже всем поднадоевшего Glow-эффекта и узнать реальную равномерность подсветки без его учёта.

В первом случае Glow показал себя достаточно типично – четырьмя высветленными углами и краями с паразитными оттенками, которые сформировали две овальные зоны. Подобная особенность может негативно сказываться на ощущениях при работе за монитором, если вы сидите очень близко к экрану: при загрузке системы даже в светлое время суток (не говоря уже об рабочих условиях с плохим внешним освещением), при просмотре фильмов и в ПО с тёмным графическим интерфейсом (рекомендуем переключить на светлое оформление).

Снижение яркости сильно на ваших впечатлениях не скажется, ведь глаза быстро адаптируются к изменившимся условиям и все эффекты будут снова видны, как и раньше. С другой стороны, если не медитировать на чёрный фон по несколько минут, то ничего подобного произойти не должно и тогда меньшая яркость подсветки действительно скажется на улучшении восприятия картинки с экрана.

При отдалении от экрана Glow полностью исчезает и перед нами оказывается реальная равномерность подсветки на чёрном, с которой проверенному экземпляру повезло на все 100 %: однородность хорошая, паразитные оттенки отсутствуют, чёрное поле равномерно по всей площади матрицы, а синие полосы (проблема многих TN+Film-дисплеев) отсутствуют.

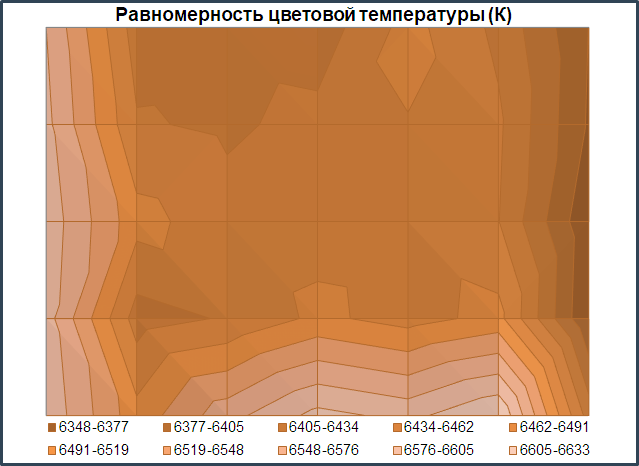

Теперь перейдём к рассмотрению равномерности цветовой температуры на всей площади экрана.

При тестировании использовались ручные настройки ЦТ для получения 6500K, яркость белого поля в центральной точке сохранялась на уровне 100 нит. Новинка показала ещё один высокий результат: среднее отклонение 0,8 %, максимальное всего 2,4 %. Разница между минимумом и максимумом не превысила 300К. На подобное часто не способны профессиональные дисплеи, а тут какой-то игровой монитор от начинающего в этой области производителя!

Построенная диаграмма совсем не напоминает таковую по равномерности подсветки – фигура здесь совсем иная. Как таковых скачков цветовой температуры у изучаемого монитора нет, указать проблемную область крайне сложно, поскольку действительно серьёзной разницы между ними и центральной точкой не выявлено.

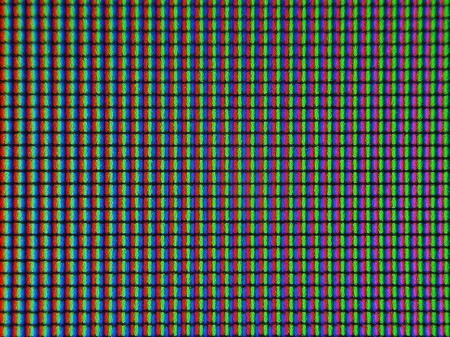

Особенности (КЭ, ШИМ, паразитные звуки)

В мониторе Gigabyte AORUS KD25F применена TN+Film-панель с диагональю 24,5 дюйма от компании AUO с матовой рабочей поверхностью. Рассмотрим полученный макроснимок:

Кристаллический эффект вполне себе различим и усиливается при изменении угла просмотра. Изображение на экране не балует чёткостью, как из-за не очень высокой плотности пикселей, так и используемой рабочей поверхности. Антибликовые свойства находятся на высоком уровне.

От эффекта Cross Hatching используемая матрица также не страдает, да и проблемы с проработкой текста любой величины и мелких деталей ей не свойственны, чего не скажешь про конкурентные *VA-решения схожего размера и рабочего разрешения. Главное – не менять изначально выставленную резкость – сделаете только хуже.

Для монитора заявлена технология Flicker-Free. В ходе тестирования было подтверждено, что новинка действительно обходится без использования ШИ-модуляции (или применена очень высокая частота в несколько кГц). При любых установках яркости полученные фотографии были однотипны, за исключением светлоты получаемых изображений.

В ходе активации режима стробления (AIM Stabilizer) при частоте вертикальной развёртки в 240 Гц мы выявили ШИ-модуляцию с соответствующей частотой и высокой скважностью, что было более чем ожидаемо. Выбирать вам – большая плавность картинки или меньшая нагрузка на глаза.

Блок питания в мониторе - встроенный. Паразитные звуки во время работы на любых настройках не отмечены, но тут всё может зависеть от экземпляра и качества электросети в рабочем помещении.

Выводы

С выпуском AORUS KD25F компания Gigabyte продолжает экспансию своих мониторов на рынок и уверено заявляет – «Мы не планируем останавливаться!». Несмотря на смену названия и переход к использованию TN+Film-матрицы решение полностью повторяет заложенные принципы в первый дисплей бренда - AD27QD, сохраняя всё тот же стиль, подход и доступные функции и технологии. Даже приставка «Первый в мире тактический монитор» полностью сохранилась, хотя звучит теперь она очень странно, ведь KD25F, без вариантов - второй продукт от Gigabyte с таким описанием.

Для рассматриваемого сегмента новинка выполнена качественно и отличается небольшим количеством недостатков. Производитель совершил всего два огреха, которые, скорее всего, можно будет вылечить путём обновления прошивки. Главная же проблема совсем в другом – цена KD25F, начинающаяся с 42000 рублей. Для монитора с поддержкой AMD Free-Sync и, в целом, начинающего игрока на рынке LCD-дисплеев – это очень странная ценовая политика. В присутствии 15 конкурентов, некоторые из которых готовы предложить модуль G-Sync на борту за меньшие деньги, позиция компании Gigabyte не поддаётся культурной критике – это просто выстрел в голову самой себе. Другими словами, на данный момент, герой обзора слишком далёк от понятий «выгодная» и «оптимальная» покупка, ведь действительно полезных технологий, выгодно отличающих его от прямых конкурентов, у KD25F просто нет. Удачи в правильном выборе!

____________________________________________________________________________

Для любителей читать только выводы - основные достоинства и недостатки Gigabyte AORUS KD25F в краткой форме представлены ниже.

Достоинства:

- Интересный дизайн и хорошее качество исполнения;

- Эргономичная подставка и наличие VESA-совместимого крепления;

- Удобная система управления на базе 5-позиционного джойстика;

- Достойный выбор интерфейсов для подключения (в том числе два HDMI 2.0) и встроенный USB-хаб;

- Настраиваемая внешняя подсветка RGB Fusion 2.0;

- Хорошая заводская настройка (для игрового TN+Film);

- Ворох программных технологий – на рекламных проспектах смотрится эффектно, но в реальном использовании мало кому нужно;

- Широкий диапазон изменения яркости подсветки при стабильно высоком коэффициенте контрастности;

- Адекватно проведённый разгон матрицы и, в целом, очень высокая скорость панели без видимых артефактов;

- Поддержка технологии адаптивной синхронизации AMD FreeSync (заявленный рабочий диапазон 48-240 Гц, а ниже активируется Low Frame Compensation, но только на картах от AMD);

- Наличие режима работы подсветки со «вставкой чёрного кадра» под названием AIM Stabilizer – аналог ULMB|ELMB|VRB;

- Высокая равномерность подсветки на чёрном поле (зависит от экземпляра);

- Высокая равномерность подсветки по уровням яркости и цветовой температуры (зависит от экземпляра, но скорее всего общий уровень максимально схож).

- Практически неразличимый кристаллический эффект при любых условиях просмотра;

- Отсутствие Cross Hatching эффекта и паразитных звуков во время работы;

- Отсутствие ШИ-модуляции или её очень высокая частота – другими словами Flicker-Free.

Недостатки:

- Особенности TN+Film матрицы: плохие углы обзора, нестабильность цветопередачи, сильный цветовой сдвиг, пастеризация, бандинг и т.д;

- При дезактивации Free-Sync в меню монитора или драйвере видеокарты (NVIDIA в том числе) модель начинает пропускать кадры – возможно, проблема в прошивке или необходимо использовать GPU AMD;

- Пункт выше приводит к отсутствию смысла в использовании технологии AIM Stabilizer, которая изначально несовместима с Free-Sync и требует её отключения;

- Самый дорогой монитор в сегменте –даже решения с поддержкой NVIDIA G-Sync дешевле – нонсенс!

Может не устроить:

- Бесполезность большинства предустановленных режимов;

- Крайне низкая стабильность цветовой температуры оттенков серого;

- Реальная польза от многих «эксклюзивных фишек» стремится к нулю;

- Заметный кристаллический эффект из-за использования матовой поверхности матрицы и его усиление при изменении угла просмотра;

- Качество градиентов после калибровки заметно портится, к тому же и по умолчанию они не идеальны;

- Режим sRGB без эмуляции соответствующего цветового пространства – цвета остаются на изначальном уровне, а возможность регулировки яркости подсветки пропадает;

- Достаточно сильный Glow-эффект c паразитным оттенком, в том числе на цветных изображениях.

____________________________________________________________________________

Грыжин Александр aka =DEAD=

МОНИТОРЫ GIGABYTE

Получи бесплатно чистящее средство

при покупке данного монитора

3.5K монитор Gigabyte AORUS G34WQC

3.5K монитор Gigabyte AORUS G34WQC