- Мониторы 144 Гц

- Мониторы 240 Гц

- Мониторы 360 Гц

- Мониторы Ultrawide

- Игровые изогнутые мониторы

- Мониторы с NVIDIA G-SYNC

- Мониторы Type-C

- Игровые OLED-мониторы

- Большие мониторы

- Профессиональные портативные

- Мониторы Apple

- Мониторы Type-C

- Мониторы OLED

- Игровые телевизоры

- Телевизоры 4К

- Телевизоры OLED

- Телевизоры HDR

- Телевизоры 8К

- Acer

- AOC

- AOpen

- Apple

- ASRock

- ASUS

- BenQ

- Cooler Master

- Corsair

- DELL

- DIGMA

- DIGMA PRO

- Eizo

- Gigabyte

- GMNG

- HP

- HUAWEI

- iiyama

- Lenovo

- LG

- MSI

- NEC

- NPC

- Philips

- Razer

- Samsung

- Sharp

- Sony

- TCL

- TCL

- Viewsonic

- Xiaomi

- Офисные мониторы

- Универсальные мониторы

- Доставка

- Обмен и возврат

- Новости

- Оплата частями

- Как сделать заказ

- Кронштейны

- Мыши

- Клавиатуры

- Наушники и гарнитуры

- Очки для монитора

- Игровые консоли

- Освещение для монитора

- Кабели для мониторов

- Сетевые фильтры

- Чистящие средства

- Измерительные устройства

- Коврики для мыши

- Acer

- AOC

- AOpen

- Apple

- ASRock

- ASUS

- BenQ

- Cooler Master

- Corsair

- DELL

- DIGMA

- DIGMA PRO

- Eizo

- Gigabyte

- GMNG

- HP

- HUAWEI

- iiyama

- Lenovo

- LG

- MSI

- NEC

- NPC

- Philips

- Razer

- Samsung

- Sharp

- Sony

- TCL

- TCL

- Viewsonic

- Xiaomi

- Все товары

- Игровые Телевизоры

- Офисные мониторы

- Универсальные мониторы

- Уценка

240 Гц на халяву. Обзор и тестирование игрового Full HD-монитора Acer Nitro KG251QD

Вступление

В Китае бушует коронавирус, авиа и железнодорожное сообщение нарушено, поставки новых мониторов под угрозой (мы не придумываем), да и поставки уже ставших легендарными задерживаются. В этой ситуации нам не остаётся ничего другого, как знакомить вас с самыми интересными решениями, которые ещё не столь хорошо известны среди потребителей, из-за чего, до сих пор, доступны в больших объёмах и по хорошей цене.

Сегодня мы решили немного отойти от наших принципов «доминируй и властвуй» а также «нищебродам здесь не место» и взялись проверить серьёзность намерений компании Acer, в сундуке у которой уже как больше года прячется самый доступный 240 Гц монитор с Full HD TN+Film-матрицей, давно привлёкший наше внимание, но до подробного тестирования которого мы дошли только сейчас. Главная же цель этого материала выяснить, чем в действительности отличается монитор Nitro KG251QD от своих вдвое более дорогих конкурентов и стоит ли за них переплачивать или это всё сплошной маркетинг и «развод на деньги». Приступим.

Получи бесплатно чистящее средство

при покупке данного монитора

WQHD монитор Acer Nitro XV272UZbmiipruzx (UM.HX2EE.Z01)

WQHD монитор Acer Nitro XV272UZbmiipruzx (UM.HX2EE.Z01)

Справочная информация

Представленный в конце 2018 года монитор Acer Nitro с характерным для компании сложным обозначением KG251QDbmiipx (в дальнейшем будем называть его просто KG251QD) поступил в продажу на территории РФ в конце зимы 2019 года, дополнив линейку доступных Full HD TN+Film, в которой числились 75 и 144 Гц варианты с точно такой же диагональю. За прошедшее время монитор успел ощутимо упасть в цене и, на данный момент, предлагается от 20 тысяч рублей. Правда, количество конкурентов тоже выросло, а цены на них точно также шагнули в сторону снижения.

По состоянию на конец января 2020 года у героя обзора на Российском рынке есть ровно 20 конкурентов, причём пять из них от самой Acer. По цене вплотную к KG251QD подобралась модель XF252QXbmiiprzx с эргономичной подставкой, к которой, скорее всего, можно будет отнести почти все выводы, сделанные в ход е этого обзора. Среди остальных решений вы сможете найти варианты от 25000 до 40000 рублей, с поддержкой AMD Free-Sync, так и встроенным модулем NVIDIA G-Sync, который всё реже можно найти в новых моделях из-за программы сертификации G-Sync Compatible и подтверждённой работы G-Sync на решениях без её официальной поддержки.

Теперь давайте посмотрим на основные характеристики изучаемого монитора:

По подтверждённой информации дисплей оснащается TN+Film-матрицей M250HTN01.3 от компании AUO. По найденным данным в интернете производство панели было начато аж в 2016 году, после чего производитель в 2018 году представил ещё три её ревизии/модификации, которые в дальнейшем использовались в части вышедших на рынок решений.

Панель в KG251QD является псевдо 8-битной (6 бит + FRC), её реальная диагональ составляет 24,5 дюйма, что на пару с рабочим разрешением стандарта Full HD даёт нам плотность 90 пикселей на дюйм (ppi). Используется обычная W-LED-подсветка без мерцания (Flicker-Less), предлагающая цветовое покрытие пространства sRGB.

Цифры максимальной яркости, контрастности и углов обзора не представляют из себя большого интереса, поскольку всё тоже самое вы сможете прочесть в технических характеристиках других похожих решений. Со скоростными показателями ситуация обстоит похожим образом: время MPRT в 1 мс (напомним, что это не время отклика, а время нахождения кадра на экране в режиме со вставкой «чёрного кадра»), частота вертикальной развёртки до 240 Гц, а также поддержка AMD FreeSync в широком диапазоне 40-240 Гц. Про G-Sync Compatible ничего не сказано (ещё бы, ведь модель из low-end-сегмента), но с её работоспособностью, скажем заранее, проблем не наблюдается.

Для дополнительного снижения нагрузки на глаза в настройках модели есть режимы Low Blue Light со сниженной синей составляющей спектра. Присутствует возможность 6-осевой коррекции по оттенку и насыщенности, а также специальный режим эмуляции sRGB (зачем он здесь?).

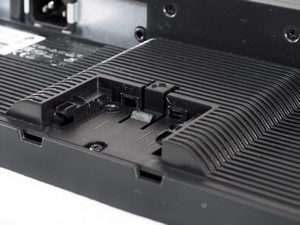

В мониторе можно найти достаточный набор видео интерфейсов (два HDMI 2.0 и один DP 1.2) и буквально один 3,5 мм аудиовыход для подключения наушников. USB-хаб здесь вы не найдёте – это к более дорогим модификациям от Acer.

Встроенная акустическая система представлена знакомой по другим моделям Nitro парой 2 Вт динамиков, о высоком качестве которых, увы, говорить нам не придётся. Функций PbP и PiP у монитора нет, а за управление монитором отвечает блок из обычных физических клавиш на нижней рамке корпуса.

В герое обзора используется «безрамочная» панель с минимальными внутренними рамками с трёх сторон, а в целом, внешний вид корпуса KG251QD напоминает многие современные мониторы Acer из серии Nitro. Как и у большинства доступных моделей это линейки у нашего испытуемого максимальна простая с точки зрения эргономики подставка, да и экстерьер задней части корпуса – не самое новое, что мы видели. Повезло, что не «зажали» VESA-крепление – и на этом спасибо!

Комплект поставки

Несмотря на статус монитора на рынке компания Acer не пожалела KG251QD красиво оформленную и качественную упаковку.

С обеих сторон упаковки модель красуется в одном ракурсе, уточнена серия (KG1 Series), представлены упоминания о том что перед нами Gaming Monitor, а также 7 пиктограмм, рассказывающих об основных особенностях модели. Для удобства переноски есть пластиковая ручка сверху и два специальных выреза в самой коробке.

По одной из наклеек можно узнать основные технические характеристики продукта, место (Китай) и ориентировочную дату (май 2019 года) сборки нашего экземпляра. Монитор производится непосредственно силами самой компании Acer, без привлечения сторонних подрядчиков (не считая производителя матрицы).

Комплект поставки включает в себя следующее:

два кабеля питания разных стандартов;

кабель DisplayPort;

краткую инструкция по установке и настройке дисплея;

проспект по гарантийным условиям;

наклейку с данными по классу энергосбережения;

проспект с номерами телефонов сервисных центров.

Для стоимости устройства набор более чем достойный и позволяющий сразу «из коробки» вывести дисплей на его максимум. О необходимости покупки HDMI-кабеля можно будет подумать лишь при желании подключить к монитору игровую приставку. Впрочем, после этого он автоматически станет самым простым 60 Гц TN+Film-монитором, а это, знаете ли – не лучшее средство вывода игровой картинки.

Дизайн и эргономика

Рассматриваемое решение – это прекрасный пример унификации и заимствования, которые из раза в раз видны невооруженным глазом среди подавляющего большинства мониторов от Acer. Так и Nitro KG251QD максимально напоминает ранее рассмотренные нами решения Nitro последних двух лет.

Спереди у Nitro KG251QD хороший знакомый «безрамочный» корпус и пластиковая накладка из фактурного пластика, на котором разместился логотип Acer вместо логотипа серии (Predator, как в случае с X27 и тем же XB271HUb). Сзади используется два вида пластика: фактурный-полосатый и обычный – чёрный матовый. Сама поверхность спинки по своему оформлению проще, чем у множества проверенных нами решений Nitro VG, но, вряд ли, это станет причиной отказа от покупки.

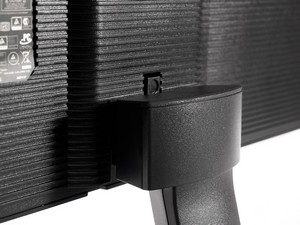

Сама подставка максимально простая и представляет из себя подобие небольшой треноги в красно-чёрном стиле. Соединение с корпусом производится без использования инструментов – лёгким движением руки (хотя не у всех получается так просто). Для разъединения потребуется нажать на пластиковую «кнопку» и потянуть ножку на себя.

Такой механизм крепления мы часто видим в самых дешёвых моделях и KG251QD не оказался исключением. Нет у него и какой-либо системы прокладки кабелей, но сильно это общую картину не портит.

Эргономика монитора из-за применяемой подставки сильно ограничена. Доступен наклон в диапазоне от -5 до +15 градусов. Сам корпус установлен на среднем уровне (по высоте), некотором покупателям захочется установить его пониже, но без приобретения дополнительного кронштейна (можно рассмотреть модели от 1800-2000+ рублей) под присутствующее в мониторе VESA-крепление про это можно забыть.

Все удерживающие элементы и внутренности крепёжных механизмов сделаны из металла. На основании подставки используется пять резиновых ножек различной формы для надёжного удержания модели в одном положении. С этим у него проблем не возникает.

Качество используемого пластика можно оценить, как среднее; покраска равномерная, но многие элементы не отличаются износостойкостью и практичностью. Сами детали монитора соединены друг с другом с минимальными зазорами по всей длине стыков – к качеству сборки придраться сложно.

Люфты отсутствуют, но покачивания корпуса присутствуют, что не удивительно – достаточно посмотреть на подставку и её крепление к корпусу. Сам же корпус не поддаётся скручиванию ввиду не малой его толщины, но слегка похрустывает и поскрипывает в первые секунды физического давления.

В качестве демонстрации использования матовой защитной поверхности матрицы представлена фотография выше. Кристаллический эффект, как и у большинства игровых TN+Film-моделей, увы, может быть заметен (особенно если вы понимаете о чём идёт речь), а вот антибликовые свойства на уровне – отрабатывают себя на все 100 %.

Сзади корпуса покупатель обнаружит две наклейки. По ним можно узнать информацию о дате и месте производства, название модели, серийный номер, номер партии и энергопотребление. Кроме того, присутствуют данные по соответствию экологическим и стандартам безопасности.

Все основные интерфейсы для подключения находятся в задней части корпуса и ориентированы вниз. Подключать кабели не очень удобно и с этим ничего не поделать (кроме уже отмеченной покупки VESA-совместимого кронштейна).

Есть у монитора и встроенная акустическая система знакомая по другим моделям бренда и построенная на базе двух динамиков мощностью 2 Вт каждый, размещённых в задней части корпуса за вентиляционной решёткой. Качество посредственное, максимальная громкость не велика. Устроит такая акустика лишь очень непривередливого потребителя. Всех остальных предупреждаем сразу – лучше купите простенькую стереопару за 1000+ рублей – разница будет колоссальная и точно не в пользу KG251QD.

Меню и управление

Система управления в Nitro KG251QD упрощенная и построена на базе шести физических клавиш на передней панели. Это не самый удобный способ управления, однако, всяко лучше, чем когда кнопки находятся в задней части корпуса, а доступ к ним ограничен.

Никаких пиктограмм над каждой клавишей вы не встретите, ведь их функции постоянно меняются (за исключением кнопки питания), а соответствующие подсказки всегда находятся на OSD-экране.

Среди опций с быстрым доступом у героя обзора по умолчанию установлены следующие: активация режима работы подсветки MPRT (вставка «чёрного кадра», доступна только на частоте 120 Гц – вот такая вот странность и ограничение), изменение громкости встроенной акустической системы, выбор предустановленных режимов и источника сигнала. По желанию функции двух клавиш могут быть изменены.

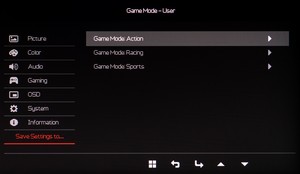

Внешний вид меню нам хорошо знаком по серии продуктов Predator и для Nitro никаких значимых изменений сделано не было. Была слегка переработана структура меню и его наполнение. Рассмотрим каждый доступный раздел подробнее, коих у нас здесь семь:

Первый раздел «Picture» предоставляет доступ к настройкам яркости, контрастности, фильтру Blue Light, функции улучшения различимости крайних тёмных оттенков Black Boost, усилению резкости (лучше не трогайте и отключайте, когда она автоматически активируется после перехода в тот или иной режим) и активации динамической контрастности. Перейти к режимам eColor можно в любой момент, нажав на крайнюю левую клавишу.

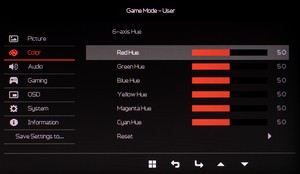

Второй раздел «Color» содержит настройки гаммы, цветовой температуры (четыре предустановки + ручной пресет), регулировки RGB по нескольким параметрам и, конечно, почти бесполезная 6-осевая цветокоррекция по оттенку и насыщенности. Зачем-то доступна эмуляция стандарта sRGB, хотя матрица сама по себе ему соответствует.

Отрегулировать уровень громкости можно в третьем разделе с соответствующим названием.

В раздел «Gaming» производитель вынес настройки разгона панели (Over Drive), включение режима вставки «чёрного кадра» и выбор наэкранного прицела из трёх вариантов.

Пятый раздел «OSD» предлагает пользователю выбрать язык локализации меню (присутствует русский с достаточно качественным переводом), настроить время его отображения на экране, прозрачность, заблокировать OSD-экран.

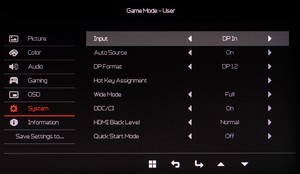

Изменить режим работы встроенного скалера, выбрать источник сигнала и версию DP, установить динамический диапазон для HDMI, переназначить две функции с быстрым доступом – всё это можно в разделе «System». Здесь же представлена возможность активации быстрого режима включения (без логотипа/заставки производителя) и отключение протокола DDC|CI.

В самом конце находится функция сохранения настроек в один из трёх игровых режимов eColor. Большого смысла, лично я, в этом не нахожу, но, опять же – возможно, кому-нибудь это и понадобится.

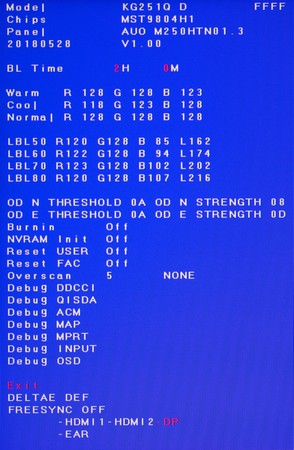

Благодаря полученному доступу в сервисное меню мы узнали точную модель матрицы, скалера и версию прошивки. Кроме того, получили доступ к скрытым настройкам режимов цветовой температуры и подрежимам LBL. Присутствуют и другие возможности, но не понимая, что вы делаете – лучше не лезть – сделаете только хуже.

Результаты тестирования:

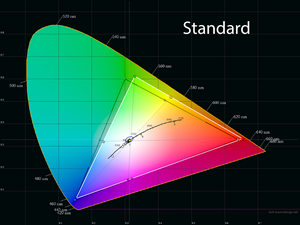

В мониторе установлена достаточно простая с точки зрения цветовых возможностей TN+Film-матрица. О каких-то феноменальных цветовых возможностях речи не идёт, поскольку используется базовая W-LED-подсветка и соответственно пространство sRGB – тот максимум, на который стоит рассчитывать. Проверим её цветовой охват на примере KG251QD:

Первоначальная проверка осуществлялась при заводских настройках дисплея. По представленным скриншотам видно, что возможности подсветки обеспечивают достаточно полное покрытие пространства sRGB, с некоторым превосходством в области с жёлтыми, салатовыми и красными оттенками и проигрышем по части зелёных и бирюзовых полутонов.

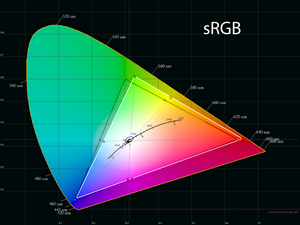

Режим sRGB, как мы предполагали ранее, оказался фикцией – никакого эмуляции данного цветового пространства не происходит, опорные точки и цветовой охват в целом остаются на своих изначальных местах.

После ручной настройки и проведения калибровки цветовые возможности изучаемого монитора стали уже. Ситуация редкая, но в случае с TN+Film-дисплеями такое случается чаще, чем с любыми другими мониторами.

Итоговые результаты соответствия цветового охвата монитора стандартизированным пространствам (вторая цифра – цветовой объём) при настройках по умолчанию, в различных режимах и после настройки и калибровки:

Стандартные настройки:

sRGB - 94,5|102,4 %;

AdobeRGB - 68,9|70,5 %;

DCI-P3 - 72,5|72,5 %;

Режим sRGB:

sRGB - 94,3|101,9 %;

AdobeRGB - 68,6|70,2 %;

DCI-P3 - 72,2|72,2 %;

После настройки:

sRGB - 91,4|98,7 %;

AdobeRGB - 66,5|68,0 %;

DCI-P3 - 69,9|69,9 %.

Все значения были получены при профилировании в среде Argyll CMS, с отсечением цветов и оттенков, выходящих за границы референсных значений. Монитор Acer соответствует минимальным запросам для работы с цветом, однако, всегда стоит помнить, что перед вами TN+Film-дисплей с далеко не лучшими углами обзора и стабильностью цветопередачи по полю экрана. Лучше использовать его по прямому назначению (игры), а для более серьёзных задач рассмотреть монитор иного класса.

Говоря об оттенках, превосходящих изучаемые стандарты, можно отметить, что бороться с ними возможно уже всем известным вам методом – использование ICC/ICM профилей и программного обеспечения с нормальной поддержкой системы управления цветом (CMS). Среди таковых: продукты компании Adobe, Google Picasa, XnView, средство просмотра фотографий Windows (7, 8, 10), Firefox, Google Chrome и т.д.

Яркость, контрастность и основные показатели цветопередачи

В новинке от Acer предустановлено семь основных режимов eColor, дополненных пресетом эмуляции sRGB, который, как мы успели выяснить, данную операцию не производит.

При любых правках основных рабочих параметров монитор автоматически переходит в режим User (Пользовательский), но при необходимости эти настройки можно сохранить в один из трёх игровых режимов, благодаря функции из последнего раздела в OSD Menu.

По умолчанию настройки Nitro KG251QD в режиме Standard выглядят следующим образом:

e-Color – Standard;

Brightness – 65;

Contrast – 50;

Black Boost – 5;

Colour Temp - Warm;

Gamma - 2,2;

Blue Light – Off;

ACM – Off;

Super Sharpness – Off;

Over Drive – Normal;

В дальнейшем для получения яркости 100 нит, цветовой температуры белой точки в 6500K и прочих улучшений были использованы следующие значения:

e-Color – User;

Brightness – 7;

Contrast – 50;

Black Boost – 5;

Colour Temp - User – Gain - 46|50|44;

Gamma - 2,2;

Blue Light – Off;

ACM – Off;

Super Sharpness – Off;

Over Drive – Normal.

Как видите, поменяли мы совсем немного. Основные изменения произошли за счёт снижения Brightness, а также правок RGB Gain. С резкостью у монитора проблем не наблюдается, да и заводской разгон Overdrive проведён более-менее корректно.

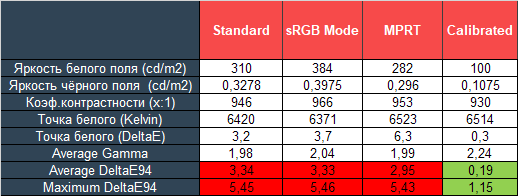

Теперь посмотрим на все полученные данные, представленные в таблице ниже:

В случае с героем обзора мы решили проверить цветопередачу в наиболее удачных с точки зрения настройки режимах, которые дополнили вариантом с включённой системой вставки «чёрного кадра» MPRT.

Для начала мы выяснили, что во всех из них яркость по умолчанию выкручена достаточно сильно и работать при такой яркости мы точно не советуем. С коэффициентом контрастности же проблем не наблюдается – монитор продемонстрировал уровень близкий к заявленному. Точка белого настроена достаточно близко к референсу (за исключением режима MPRT), а вот по средней гамме следовало бы сделать вывод, что картинка на экране недостаточно контрастная.

В ходе тестирования монитора на отклонения DeltaE94 мы не удивились полученным цифрам, ведь по возможностям цветовоспроизведения дисплей по части оттенков превосходит sRGB, а по другим ему проигрывает. Плюс добавим сюда отклонения гаммы и цифры порядка 3-3,5 единиц DetlaE94 в среднем и 5,5 в максимуме не покажутся вам слишком большими.

Избавить монитор от небольшой части проблем можно обыкновенной ручной настройкой, а вот оставшаяся часть может покориться только в ходе калибровки. После этих двух процедур монитор не потерял в глубине чёрного, избавился от лёгкого паразитного оттенка на оттенках серого, прибавил в контрастности изображения с экрана, а созданный профиль рассказал операционной системе и ПО с поддержкой системы управления цветом о возможностях настроенного Acer Nitro KG251QD.

Гамма-кривые и баланс серого

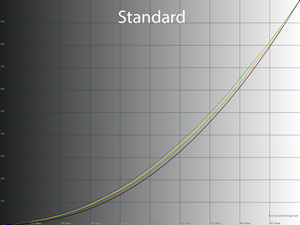

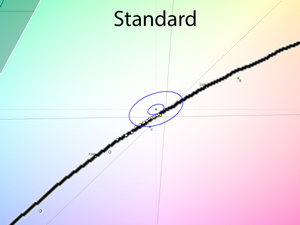

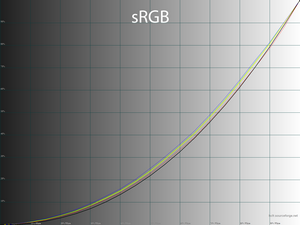

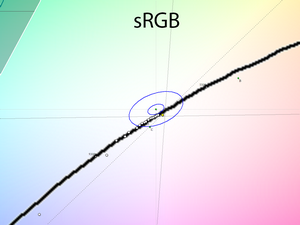

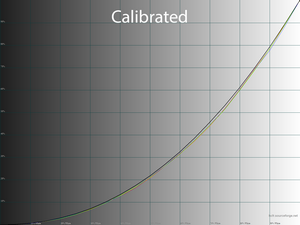

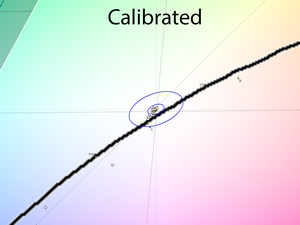

С помощью программы HCFR Colormeter и “откалиброванного” колориметра X-Rite Display Pro мною были изучены гамма-кривые во всех рассмотренных выше “режимах”, как изначально предустановленных, так и специально “разработанных”. Кроме того, по произведённым измерениям можно оценить расхождение серого клина (точек чёрно-белого градиента) на CIE диаграмме и сделать выводы о преобладании того или иного паразитного оттенка, либо его таковом отсутствии.

Полученные гамма-кривые при заводских установках монитора ещё раз доказали сниженную контрастность изображения. При этом явного дисбаланса между RGB- каналами не наблюдается, но это не помешало точкам серого клина разъехаться во все стороны, обеспечив низкую стабильность цветовой температуры.

В режиме sRGB происходит всё тоже самое, разница заключается лишь в иной яркости по умолчанию, которая выставлена на максимум.

После калибровки монитор показал себя молодцом: стабильность выставленных параметров оказалась на уровне (относительно редкое явление для доступных игровых мониторов), гамма-кривые пришли в норму без заметного дисбаланса RGB, различимость тёмных полутонов достаточная (а не излишняя, как при заводских установках), баланс серого адекватный и точно значительно лучше, чем был.

Дополнительные возможности и настройки

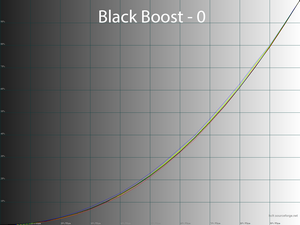

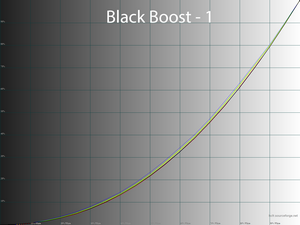

У Acer KG251QD нет каких-либо встроенных датчиков (освещенности, приближения), но в меню есть достаточно большое количество дополнительных параметров, напрямую влияющих на точность цветопередачи и качество картинки в целом. Для оценки их влияния мы выбрали два основных: Gamma и Black Boost.

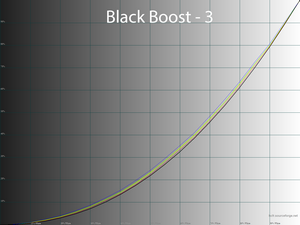

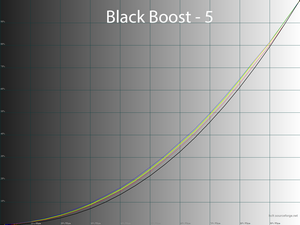

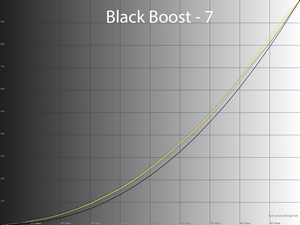

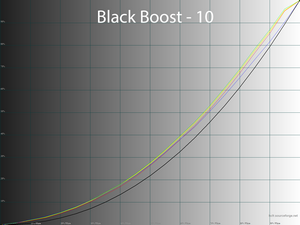

Что касается режимов Gamma, то ничего особенного производитель не предоставил. Есть всего три стандартных значения: Gamma 1.8, 2.2 и 2.4. По результатам становится очевидно, что настройка режимов выполнена на среднем уровне и ни один из них не оказывается близок к нужным нам 2.2. Куда лучше для наших целей показывает себя параметр Black Boost.

Как следует из его названия, он высветляет тени и делает это довольно плавно, но куда их высветлять, если они по умолчанию высветлены более чем достаточно? Правильно! Тогда будет затемнять.

Значение Black Boost по умолчанию равно 5. Поднимаясь выше ничего хорошего от монитора вы можете не ждать. А вот снизив его до 0-1 вы можете получить достаточно близкие к идеалу гамма-кривые без необходимости проведения полноценной калибровки. В обоих случаях тени остаются хорошо различимы, но картинка прибавляет в контрастности, так необходимой изучаемому монитору. Так что если вас волнуют не только игры с тёмными сценами, но и обычная работа за монитором, то теперь вы знаете что стоит сделать в первую очередь.

Равномерность градиентов

Псевдо 8-битная матрица не способна продемонстрировать идеальные градиенты, однако, учитывая класс дисплея, на это можно закрыть глаза. Плавность переходов достаточна и это главное. Сильно бросающихся в глаза ступенек не выявлено.

На фотографиях выше мы хотели продемонстрировать классический чёрно-белый градиент слева направо, однако, ввиду особенностей TN+Film-технологии получилось что-то сильно отдалённое от этого.

В ходе ручной настройки качество градиентов не страдает. Если же попытаться сделать даже небольшие изменения через LUT-видеокарты (а у KG251QD они куда сильнее), то можно рассчитывать на получение резких переходов с преобладанием различных паразитных оттенков.

Что касается такой темы, как «бандинг», то герой обзора, как и предполагалось ранее, страдает от данной проблемы «целиком и полностью». С другой стороны, вы точно не найдёте современный игровой монитор на TN+Film, *VA или IPS-матрицах, где резкие переходы на сложных тёмных картинках будут отсутствовать. Реальность, к сожалению, иная и TN+Film-дисплеи худшие представители в изучаемом вопросе. Зато со скоростью у них проблем меньше всего!

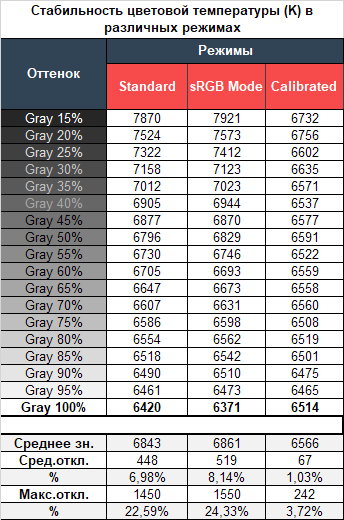

Стабильность цветовой температуры

Продолжим изучение монитора Acer Nitro KG251QD, оценив стабильность цветовой температуры в стандартных и специальных режимах изображения.

Результаты данной таблицы представляют из себя отклонения точек серого клина по оси X. Вертикальную ось они не затрагивают, а поэтому оценить наличие паразитных оттенков возможно лишь по CIE диаграмме из подраздела “Гамма-кривые и баланс серого”.

При заводских установках и в режиме sRGB баланс серого очень низкий и особенно пугающе выглядят цифры максимальных отклонений – такое мы видим крайне редко. После калибровки цифры удалось снизить в несколько раз и мы добились 1,03 % в среднем и 3,72 % в максимуме – для игрового TN+Film это очень хороший результат.

Теперь рассмотрим результаты специальных режимов Color Temp. Напомним, что по умолчанию производитель установил пресет “Warm”. Стоит учитывать, что значения его столбца полностью совпадают с результатами режима Standard из первой таблицы данного подраздела тестирования. Остаётся лишь поговорить про три оставшихся «режима» ЦТ и специальный режим Blue Light (Blue Light Filter):

По полученным результатам можно отметить следующее:

Режимы Cool и Blue Light (он же Blue Light Filter) полностью соответствуют своим названиям;

Пресет User при заводских установках оказывается холоднее Warm, а отклонения несколько выше;

Чем выше цветовая температура, тем выше отклонения серого клина – такова выявленная закономерность.

Вывод тут очевидный: можно остановиться на заводских настройках либо испытать удачу – настроить вручную (читай: на глаз) в режиме User или произвести полноценную настройку устройства при наличии соответствующей аппаратуры. Все остальные режимы – на любителя или просто по потребностям.

Стабильность контрастности и диапазон изменения яркости

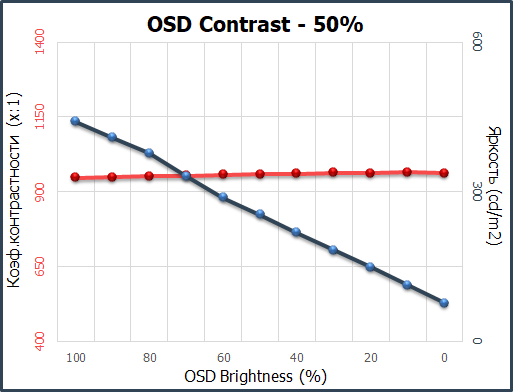

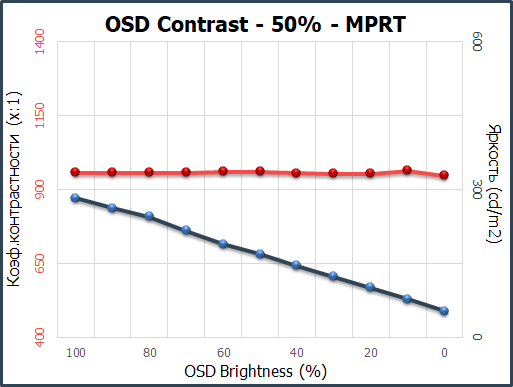

Для изучения стабильности контрастности и диапазона изменения яркости был выставлен стандартный режим. Значение Brightness менялось с 100 до 0% с шагом в 10 единиц. Для представленной ниже таблицы измеренные значения были получены через программу HCFR, которая даёт возможность более точно оценить уровень чёрного (три знака после запятой) и соответственно определить достоверный коэффициент контрастности.

При стандартных установках полученный рабочий диапазон яркости составил 77-440 нит при среднем коэффициенте контрастности в ~960:1. Снижение яркости почти линейно, а коэффициент контрастности стабилен во всём диапазоне и всего на 4 % ниже заявленного производителем уровня, а поэтому об этой особенности можно сразу забыть.

Значение верхней границы яркости точки белого в 440 нит превышает заявленный Acer уровень и позволит работать с монитором в любых ситуациях, даже когда на рабочем месте очень светло. А нижнее в 77 нит существенно снизит нагрузку на глаза при работе в помещении со слабым внешним освещением либо в его полном отсутствии. Результат для столь доступного игрового монитора очень хороший.

При активации режима работы подсветки MPRT на частоте вертикальной развёртки 120 Гц (на 240 Гц режим включить не выйдет) яркость подсветки автоматически выставляется на максимальном уровне, который соответствует 282 нит – достаточно высоко, учитывая вставку «чёрного кадра». В дальнейшем пользователь горазд регулировать лишь яркость подсветки, но не ширину импульса, как в некоторых других игровых моделях. Это накладывает свои особенности, в том числе на диапазон яркости и минимальное значение, которое оказалось всего 52 нит.

Отдельно отметим тот факт, что коэффициент контрастности практически не изменился, что говорит о стабильности чёрного поля. Изменение яркости становится максимально линейным, а диапазон оказывается более подходящим для большинства рабочих условий. Правда, сразу стоит вспомнить, что мерцание подсветки с высокой скважностью на частоте 120 Гц – то ещё испытание для ваших глаз. Поэтому идеального варианта всё равно нет.

Скорость матрицы

Говоря о скоростных характеристиках своей новинки, производитель гордо говорит об 1 мс, но речь идёт о времени MPRT (Motion Picture Response Time), которое больше напоминает не привычное время отклика (будь то по-старому стандарту BtW или современному GtG), а время, которое кадр присутствует на экране между «чёрными кадрами» (в этот момент подсветка полностью выключается). С помощью такой уловки продукт легко можно позиционировать как более быстрый, однако, многие продвинутые потребители всё равно быстро узнают в чём тут дело.

KG251QD – пускай и доступный игровой монитор, но 240 Гц – это вам не давно приевшиеся 144 Гц, которых можно насчитать больше сотни (если не двух) различных вариантов. Тут совсем иной уровень!

Максимальная частота доступна без дополнительной активации каких-то специальных опций/функций. Для увеличения времени отклика в модели применена технология разгона Over Drive. Присутствует три режима её работы, которые можно выбирать исключительно в обычных условиях работы системы подсветки матрицы. По умолчанию производитель выставил пресет Normal. Посмотрим на полученные результаты:

По своим возможностям Acer Nitro KG251QD смело можно отнести к классу самых быстрых дисплеев на рынке и поставить на его уровень несколько других более дорогих представителей сегмента (увы, но увидеть и проверить в действии все из них у нас ещё не вышло). Однако, как доказывает наша практика – не все так хорошо, как может показаться на первый взгляд. В определённых сценариях (некоторые из них максимально примитивны) видны характерные для, как минимум, половины мониторов этого сегмента зелёные артефакты на переходах с чёрного к белому/светлому. Выключение разгона (положение OD-Off) не приводим к желаемому эффекту, разве что длина шлейфов на движущихся объектах слегка увеличивается. При переходе к режиму Extreme реакции матрицы становятся ещё менее предсказуемыми, а поэтому видимость артефактов только усиливается.

В свою очередь, активация MPRT при сниженной до 120 Гц частоте вертикальной развёртки улучшает различимость движущихся объектов, становится возможным чтение текста – прямо как на CRT-мониторе. Артефакты видны сильнее чем в режиме Normal, но ощутимо слабее, чем в Extreme. Увеличивается нагрузка на глаза, а поэтому использовать этот режим постоянно мы точно не советуем – этого следует избегать.

Отсутствие пропуска кадров при максимальной заявленной частоте вертикальной развёртки было подтверждено с помощью специального теста из пакета TestUFO. Acer Nitro KG251QD – к бою готов!

Получи бесплатно чистящее средство

при покупке данного монитора

WQHD монитор Acer Nitro XV272UZbmiipruzx (UM.HX2EE.Z01)

WQHD монитор Acer Nitro XV272UZbmiipruzx (UM.HX2EE.Z01)

Углы обзора и Glow-эффект

Монитор Acer Nitro KG251QD построен на базе TN+Film матрицы, а поэтому плохие углы обзора – его особенность и «боль» смотрящего на экран, ранее работавшего долгое время за *VA и IPS-type моделями. Посмотрите на это сами.

При минимальных отклонениях проявляется цветовой сдвиг, в том же Excel при неправильной посадке пользователя перед монитором серые линии в определённых частях экрана могут сливаться с пустыми ячейками. При сильных отклонениях от нормали проявляются различные паразитные оттенки, происходит пастеризация, а в некоторых случаях инверсия (переход в негатив).

Падение контрастности и общий цветовой сдвиг происходит гораздо раньше и проявляются сильнее, чем за мониторами с другими типами матриц. При взгляде сверху нижняя часть изображения затемняется, а вся оставшаяся область резко теряет различимость между деталями и усиливает свою визуальную яркость. Рассказывать можно долго, но лучше увидеть это своими глазами и понять, что низкая стабильность картинки по полю экрана и плохие углы обзора – зло не только во время тестирования, но и обычной работе. Тем же кто привык к современным ТН-кам, наши жалобы будет не понять, и мы их прекрасно понимаем.

Угловой Glow-эффект проявляется с ярко-оранжевым паразитным оттенком (в основном), происходит пастеризация определённых участков изображения (преимущественно светлых), снижение контрастности хорошо заметно. Картинка как бы выгорает и начинает резко отличаться от той, что вы увидите при обычной работе.

На чёрном поле Glow проявляет себя во всей красе – красочнее, чем на многих IPS-type моделях. Ничего хорошего в этом нет. Многие из вас увидев такое в реальности зададут закономерный вопрос – «А где здесь чёрное поле?» и будут правы. Но сделать с этим вы ничего не сможете. Только снизить яркость подсветки и увеличить освещённость в рабочем помещении – это единственный рабочий вариант.

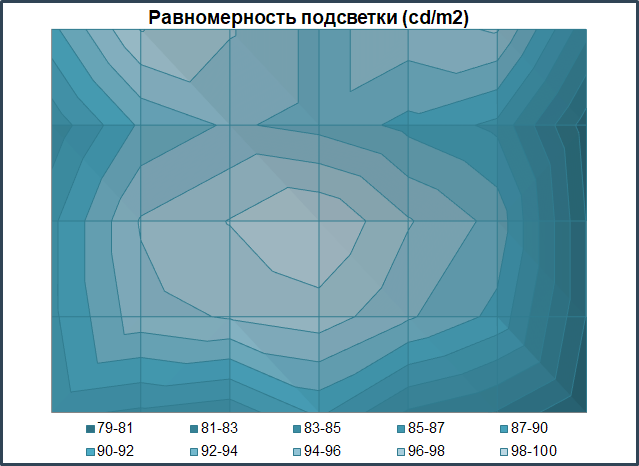

Равномерность подсветки и цветовой температуры

Равномерность подсветки монитора и цветовой температуры по полю экрана проверялась в 35 точках при установленной яркости монитора в 100 нит. За основу всех подсчётов (отклонений) берутся данные из центральной точки.

При установленной яркости среднее отклонение от центральной точки составило 9,3 %, а максимальное – 21 %. Общий результат оказался ниже среднего, а монитор показал себя, безусловно, хуже своих более дорогих товарищей (хотя и не всех).

По представленной диаграмме поверхности можно наглядно увидеть, как сосредоточен уровень яркости по полю матрицы. Максимальная яркость здесь выявлена исключительно в центральной точке, а чем дальше от неё, тем темнее.

Фотография выше демонстрирует белое поле с минимальными коррекциями в графическом редакторе для более наглядного представления происходящего на экране с точки зрения равномерности светлого поля. Разница по яркости между центральной зоной, краями и углами панели хорошо видна. Однако, фотография и результаты проверки абсолютно не сходятся и этому есть одно точное объяснение – плохие углы обзора и стабильность картинки по полю экрана. Буквально небольшой сдвиг фотоаппарата в сторону и картинка будет совсем иной. Движение головы вверх или вниз на KG251QD может с легкостью «изменить цветовую температуру», как и на всех подобных дисплеях. Это TN+Film-монитор и таковы его особенности.

Ещё сильнее разница по совокупности яркости и ЦТ становится видна на тёмно-серых полотнах, где все проблемы становятся более очевидными. В этих случаях усиливаются и все недостатки самой технологии TN+Film, о которых мы рассказали выше.

Теперь рассмотрим черный фон, оценив его «равномерность» по двум фотографиям, сделанным на разном отдалении от экрана (~70 см и 150 см), чтобы вы могли наглядно оценить влияние уже всем поднадоевшего Glow-эффекта и узнать реальную равномерность подсветки без его учёта.

В первом случае Glow показал себя достаточно типично – четырьмя слегка высветленными углами и краями с паразитными оттенками. Подобная особенность может негативно сказываться на ощущениях при работе за монитором, если вы сидите очень близко к экрану: при загрузке системы даже в светлое время суток (не говоря уже об рабочих условиях с плохим внешним освещением), при просмотре фильмов и в ПО с тёмным графическим интерфейсом (рекомендуем переключить на светлое оформление).

Снижение яркости сильно на ваших впечатлениях не скажется, ведь глаза быстро адаптируются к изменившимся условиям и все эффекты будут снова видны, как и раньше. С другой стороны, если не медитировать на чёрный фон по несколько минут, то ничего подобного произойти не должно, и тогда меньшая яркость подсветки действительно скажется на улучшении восприятия картинки с экрана.

При отдалении от экрана Glow полностью исчезает и перед нами оказывается реальная равномерность подсветки на чёрном, с которой проверенному экземпляру определённо повезло: однородность хорошая, паразитные оттенки отсутствуют, чёрное поле равномерно по всей площади матрицы, а синие полосы (проблема многих TN+Film-дисплеев) выражены минимально.

Теперь перейдём к рассмотрению равномерности цветовой температуры на всей площади экрана.

При тестировании использовались ручные настройки ЦТ для получения 6500K, яркость белого поля в центральной точке сохранялась на уровне 100 нит. Монитор показал себя хорошистом, но не более того: среднее отклонение 1,7 %, максимальное – 5 %. Разница между минимумом и максимумом не превысила 530 кельвин, что укладывается в среднее значение по всем дисплеям.

Построенная диаграмма совсем не напоминает таковую по равномерности подсветки – фигура здесь совсем иная: цветовая температура несколькими плавными шагами увеличивается по диагонали – от верхнего левого угла к нижнему правому. Эта особенность может ощутимо сказаться на восприятии картинки с экрана, однако, у TN+Film-матрицы есть куда более серьёзные недостатки, которые окажутся первыми на пьедестале «почёта», а такая неравномерность ЦТ займёт, в лучшем случае, 3-е или 4-е место.

Особенности (КЭ, ШИМ, паразитные звуки)

В мониторе Acer Nitro KG251QD применена TN+Film-панель с диагональю 24,5 дюйма от компании AUO с матовой рабочей поверхностью. Рассмотрим полученный макроснимок:

Кристаллический эффект вполне себе различим и усиливается при изменении угла просмотра. Изображение на экране не балует чёткостью, как из-за не очень высокой плотности пикселей, так и используемой рабочей поверхности. Антибликовые свойства находятся на высоком уровне.

От эффекта Cross Hatching используемая матрица также не страдает, да и проблемы с проработкой текста любой величины и мелких деталей ей не свойственны, чего не скажешь про конкурентные *VA-решения схожего размера и рабочего разрешения. Главное – не менять изначально выставленную резкость – сделаете только хуже.

Для монитора заявлена технология Flicker-Less. В ходе тестирования было подтверждено, что новинка действительно обходится без использования ШИ-модуляции (или применена очень высокая частота в несколько кГц). При любых установках яркости полученные фотографии были однотипны, за исключением светлоты получаемых изображений.

В ходе же активации режима стробления при частоте вертикальной развёртки в 120 Гц (на 240 Гц, повторимся, функция недоступна) мы выявили соответствующую ШИ-модуляцию в 120 Гц с высокой скважностью, что было вполне ожидаемо. Выбирать в итоге только вам: большая плавность картинки или меньшая нагрузка на глаза без MPRT.

Блок питания в мониторе - встроенный. Паразитные звуки во время работы на любых настройках не отмечены, но тут всё может зависеть от экземпляра и качества электросети в рабочем помещении.

Выводы

Похоже, что в Acer решили заполонить нишу доступных игровых TN+Film-дисплеев и занять в ней все призовые места за самые оптимальные решения. Так произошло и с рассмотренным в этом материале Nitro KG251QD, доказавшим, что даже самый доступный монитор в своём классе может очень выгодно смотреться на фоне, в целом, неоправданно дорогих конкурентов.

Безусловно, у решения есть свои недостатки, без которых не может обойтись не один монитор. Для KG251QD компания Acer выбрала достаточно старую 240 Гц TN+Film-матрицу, которую, впрочем, вы можете найти и в других моделях. Она не самая скоростная и беспроблемная, но за 20000 рублей в готовом решении – ей можно простить многое.

Вместе с Nitro KG251QD мы подошли к тому моменту, когда рассматривать совсем старые 144 Гц решения с надеждой поработать за ними пару ближайших лет – так себе идея. Лучше доплатить пару тысяч рублей и приобрести что-то более скоростное и современное. Не устраивает герой обзора? В Acer могут предложить Nitro XF252QXbmiiprzx почти за те же деньги, но с продвинутой эргономикой подставки, USB-хабом, 5-позиционным джойстиком управления и поддержкой псевдо-HDR. Нет сомнений, что матрица в нём та же, да и особенности идентичны. А если всё так, то Acer можно вручить золотую медаль за «помощь геймерам» - никто больше так не заботится об их кошельках. Удачи в правильном выборе!

____________________________________________________________________________

Для любителей читать только выводы - основные достоинства и недостатки Acer Nitro KG251QD в краткой форме представлены ниже.

Достоинства:

Достаточно качественные материалы и хорошая сборка;

Наличие VESA-совместимого крепления;

Удобная система управления несмотря на отсутствие 5-позиционного джойстика;

Встроенная акустическая система (пускай и низкого качества);

Достойный выбор интерфейсов для подключения (в том числе HDMI 2.0 и DP 1.2);

Поддержка технологии адаптивной синхронизации AMD FreeSync (заявленный рабочий диапазон 40-240 Гц) и неофициальная поддержка G-Sync Compatible;

Широкий диапазон изменения яркости подсветки при стабильно высоком коэффициенте контрастности;

Высокая частота вертикальной развёртки и низкое время отклика – всё это так, но есть свои «но»;

Достаточно высокая равномерность подсветки на чёрном поле без учёта Glow-эффекта;

Отсутствие Cross Hatching эффекта и паразитных звуков во время работы;

Отсутствие ШИ-модуляции или её очень высокая частота – другими словами Flicker-Less;

Самый доступный монитор в классе.

Недостатки:

Слишком ограниченная эргономика подставки;

Особенности TN+Film матрицы: плохие углы обзора, нестабильность цветопередачи, сильный цветовой сдвиг, пастеризация, бандинг и т.д;

Зелёные шлейфы на определённых переходах – к сожалению, такова особенность более чем половины конкурентов героя обзора и его самого.

Может не устроить:

Внешний вид – он всё также прост, как и раньше – ничего нового;

Отсутствие USB-хаба;

Режим вставки «чёрного кадра» можно активировать только на частоте 120 Гц – странное ограничение;

Заметный кристаллический эффект из-за матовой защитной поверхности матрицы – особенность большинства игровых TN+Film-моделей;

Средняя по качеству заводская настройка – картинка недостаточно контрастная, низкая стабильность ЦТ оттенков серого и т.п;

Бесполезный режим эмуляции sRGB – зачем он здесь?;

Средняя равномерность подсветки по уровню яркости и цветовой температуры на светлом поле;

Достаточно сильный «бандинг» и быстрая порча качества градиентов даже после минимальных правок в LUT-видеокарты (особенность многих псевдо 8-битных мониторов);

Сильный Glow-эффект – да, для TN+Film это тоже в порядке нормы.

____________________________________________________________________________

Грыжин Александр aka =DEAD=

МОНИТОРЫ ACER

Получи бесплатно чистящее средство

при покупке данного монитора

WQHD монитор Acer Nitro XV272UZbmiipruzx (UM.HX2EE.Z01)

WQHD монитор Acer Nitro XV272UZbmiipruzx (UM.HX2EE.Z01)