- Мониторы 144 Гц

- Мониторы 240 Гц

- Мониторы 360 Гц

- Игровые Ultrawide

- Игровые изогнутые мониторы

- Мониторы с NVIDIA G-SYNC

- Мониторы Type-C

- Игровые OLED-мониторы

- Большие мониторы

- Профессиональные портативные

- Мониторы Apple

- Мониторы Type-C

- Мониторы OLED

- Игровые телевизоры

- Телевизоры 4К

- Телевизоры OLED

- Телевизоры HDR

- Телевизоры 8К

- Acer

- AOC

- AOpen

- Apple

- ASRock

- ASUS

- BenQ

- Cooler Master

- Corsair

- DELL

- DIGMA

- DIGMA PRO

- Eizo

- Gigabyte

- GMNG

- HP

- HUAWEI

- iiyama

- Lenovo

- LG

- MSI

- NEC

- NPC

- Philips

- Razer

- Samsung

- Sharp

- Sony

- TCL

- TCL

- Titan Army

- Viewsonic

- Xiaomi

- Для дизайнера

- Офисные мониторы

- Универсальные мониторы

- Доставка

- Обмен и возврат

- Новости

- Оплата частями

- Как сделать заказ

- Кронштейны

- Мыши

- Клавиатуры

- Наушники и гарнитуры

- Очки для монитора

- Игровые консоли

- Освещение для монитора

- Кабели для мониторов

- Сетевые фильтры

- Чистящие средства

- Измерительные устройства

- Коврики для мыши

- Acer

- AOC

- AOpen

- Apple

- ASRock

- ASUS

- BenQ

- Cooler Master

- Corsair

- DELL

- DIGMA

- DIGMA PRO

- Eizo

- Gigabyte

- GMNG

- HP

- HUAWEI

- iiyama

- Lenovo

- LG

- MSI

- NEC

- NPC

- Philips

- Razer

- Samsung

- Sharp

- Sony

- TCL

- TCL

- Titan Army

- Viewsonic

- Xiaomi

- Все товары

- Для дизайнера

- Игровые Телевизоры

- Офисные мониторы

- Универсальные мониторы

- Уценка

Типы матриц мониторов. Достоинства и недостатки. Правильный подход

Вступление

Матрица – основной и самый важный компонент абсолютно любого монитора, а от её типа/разновидности зависят все достоинства и недостатки, с которыми вам придётся столкнуться при работе за конкретной моделью дисплея. И именно поэтому выбор матрицы монитора – задача, которую придётся решить на первом этапе.

За прошедшие 20 лет на данную тему написано огромное количество материалов в сети. Многие из них плотно затрагивают техническую составляющую, описывающую принципы работы матриц того или иного типа, расположение жидких кристаллов в пространстве, многослойную структуру панелей и прочее. Безусловно, именно эти особенности сказываются на технических возможностях и ограничениях матриц того или иного вида, однако, всё это – сложная теория, интересующая совсем небольшую массу пользователей. Зато всем важны реальные достоинства и недостатки каждого вида панелей, понимание какие из них являются актуальными в современной действительности, и какая масса маркетинговых уловок и заблуждений со стороны обычных потребителей окружает рассматриваемую в этом материале тему. А их, прямо скажем – десятки.

В этой статье мы решили совсем немного уйти в историю создания разных типов жидкокристаллических матриц и панелей на базе органических светодиодов, подробно рассказать про актуальные из них и помочь с выбором под конкретные задачи. Мы затронем абсолютно все достоинства и недостатки каждого вида панелей, ответим на вопрос «какой тип матрицы лучше?», забыв обо всей «мишуре», разбросанной по просторам интернета и которую «навешали на уши» производители матриц и мониторов за последние 10-15 лет крайне активного развития LCD и OLED экранов.

В отличие от большинства авторов в сети, члены нашей команды долгие годы являются реальными и постоянными пользователями самых разных мониторов в ценовом диапазоне от 10 до 800+ тысяч рублей. Мы видели все самые продвинутые новинки, как игровые, так и для профессионального применения; плотно работали и работаем с самыми популярными моделями в том или ином сегменте и знаем, что нравится подавляющему большинству покупателей, которые своими глазами смогли сравнить модели на матрицах разного типа. Поэтому оставим теорию и размышления тех, кто видел пару десятков однотипных мониторов на полках крупных торговых сетей и ещё несколько на своём рабочем столе, и перейдём к насущной реальности. Какая матрица лучше и есть ли среди них идеальный выбор? Давайте разбираться.

Немного истории

В самом начале следует отметить, что две базовые технологии для изготовления матриц присутствуют на рынке значительно дольше, чем многие себе могут представить. Первые LCD матрицы для производства настольных компьютерных мониторов появились ещё в 1988 году, а OLED решения для производства телевизоров были представлены компанией Sony в 2003 году и в 2010-ом компанией LG, которая спустя несколько лет стала фактически монополистом на данном рынке. При этом разработкой двух технологий ученные занимались значительно раньше (1964 год для LCD и 1987 год для OLED), а прежде, чем найти своё применение в качестве базы для дисплеев настольного компьютера, они успели засветиться во многих других устройствах, многие из которых успели побывать в ваших руках или руках ваших мам, пап, бабушек и дедушек.

Пройдя не один десяток лет эволюции в развитии данных технологии производители пришли к тому, что среди них нет победителей и проигравших. Каждая технология умеет свои уникальные архитектурные достоинства и недостатки, которые могут несколько отличаться в зависимости от подтипа панелей. А поэтому ни OLED, ни потенциальное появление micro-LED (как прямого конкурента для OLED) – всё это не этапы развития классических и самых популярных LCD дисплеев, не замена им, а лишь ещё один вариант в качестве основы для компьютерного монитора.

Помните, что нет и не будет идеального монитора, как и нет идеальной матрицы. Не пребывайте в иллюзиях и выбирайте исходя из своих запросов, условий использования, рабочих задач и финансов.

Получи бесплатно чистящее средство

при покупке данного монитора

Получи бесплатно чистящее средство

при покупке данного монитора

Получи бесплатно чистящее средство

при покупке данного монитора

Производители матриц

Актуальными производителями матриц являются следующие компании: LG Display, Samsung Display, AUO (AU Optronics), BOE, Panda, Chi Mei Innolux (Innolux), TPV (TP Vision), Sharp. На долю этих компаний приходится не меньше 90 % всего рынка. Среди них есть чистокровные японцы, представили из Южной Кореи, Китая и Тайваня. Оставшиеся ~10 % являются другие малоизвестные китайские компании, поставляющие свою продукцию для внутреннего рынка и для неизвестных в нашей стране китайских брендов.

За прошедшие годы индустрию производства матриц покинули такие производители, как NEC, Sony и Philips. Что же касается компании Apple, то основную массу панелей для производства своих устройств производитель получает от LG Display и Samsung, как для смартфонов и планшетов, так и для изготовления своих настольных мониторов.

Что в трендах?

Небольшое отступление перед рассмотрением каждого типа матриц по отдельности. Здесь мы хотели бы отметить несколько трендов, по которым мы c вами «плывём» на протяжении последних 10+ лет.

Первый из них – увеличение диагонали экрана и расширение выбора его формата (соотношения сторон). С точки зрения автора, тренд, кроме очевидной причины в необходимости продавать «больше дюймов за больше денег», является и следствием того, что человечество попросту теряет остроту зрения (очки и контактные линзы давно стали нормой), а большой экран, в условиях сохранения рабочего разрешения, позволяет обеспечить привычную комфортность использования.

Для того чтобы работа с большим объёмом данных стала ещё более комфортной, производители давно стали предлагать к приобретению модели с соотношением сторон 21:9, а в последние годы вы можете найти не один десяток решений формата 32:9 и 32:10, по сути объединяющие два классических дисплея формата 16:9, который тоже, к слову, стал массовым не так уж и давно – всего-то каких-то 15 лет назад. Так в поле зрения можно уместить больше рабочих окон и достаточно комфортно с ними управляться.

Тренд №2 – массовый уход от CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp - люминесцентная лампа с холодным катодом) систем подсветки к LED (Light-Emitting Diode – светодиод) в случае с LCD мониторами. Это произошло примерно в 2010-2012 годах. Первые несколько лет потребители часто жаловались на увеличившуюся нагрузку при использовании подобных мониторов, что было следствием использования в них так называемой ШИМ (Широтно-Импульсной Модуляции) в работе блока системы подсветки. Это действительно приводило к участившимся случаям появления негативных отзывов на мониторы того поколения, однако, последние 10 лет, не менее 99 % всех выпущенных мониторов на рынке от крупных производителей, построены на базе Flicker-Free/Flicker-Less систем подсветки – то есть обходятся без мерцания. А поэтому в отношении лишней нагрузки на глаза от работы системы подсветки любого современного жидкокристаллического монитора вы можете не переживать. Да и причин почему может болеть голова и напрягаться глаза, на самом деле – масса. Впрочем, это не тема данного материала, а поэтому идём дальше.

Увеличение рабочего разрешения – тренд под №3. В него подмешан тренд №1, который стал стартовой точкой для увеличения плотности пикселей и соответствующего ему улучшения чёткости изображения, в частности, качества прорисовки текста/шрифтов. Без увеличения рабочего разрешения было бы невозможным сохранение качества картинки на экране большей диагонали, как и не стали бы мы свидетелями новых впечатлений от прихода стандарта 4K UHD, который сам по себе расширил требований к производительности основных компонентов ПК.

В качестве тренда под №4 мы можем выделить улучшение показателей яркости и глубины чёрного и соответствующего им коэффициента контрастности. И если вы думаете, что данный тренд затронул панели лишь какого-то одного типа, то вы ошибаетесь. Все жидкокристаллические панели прошли несколько этапов (поколений) своего развития и те основные характеристики, являющиеся в 2023 году – нормой, на самом деле раньше нормой не являлись даже близко.

Первые IPS и TN+Film решения с легкостью могли демонстрировать коэффициент контрастности на уровне 100:1, а для *VA-подобных моделей абсолютно нормальной цифрой являлся показатель в 300:1 (автор сам долгие годы работал за монитором на базе MVA с похожим значением КК). И что удивительно – никто особо и не жаловался. Лишь многие годы спустя мы стали свидетелями того, что в качестве нормы для IPS и *VA стали значения 1000:1 и 3000:1 (трёхкратная разница в глубине/яркости чёрного цвета), однако, удивить подобными цифрами требовательного покупателя теперь тоже нельзя. Они требуют большего! А поэтому и максимальная яркость, медленно, но, верно, была поднята с нормальных и комфортных для обычного использования 100-200 нит (кд/м2) до 600 нит и выше. Такой он – злой маркетинг.

Так мы стали свидетелями тренда №5 – расширение динамического диапазона с помощью интеграции специальных миниатюрных LED светодиодов для создания отдельно управляемых зон подсветки. Первые подобные технологии называли FALD (Full Array Local Dimming – полноматричная система зональной подсветки), но благодаря последующей миниатюризации светодиодов подсветки мы пришли к новому базовому термину – mini-LED. Это не новый тип матрицы для монитора, а лишь новая система подсветки для уже известных видов LCD матриц.

Принцип работы лежит в использовании сотен-тысяч светодиодов, расположившихся по всему полю матрицы. Они обеспечивают возможность зонального контроля яркости подсветки, что позволяет более точно регулировать динамический диапазон сцены. Попытка приблизиться к возможностям воспроизведения HDR контента у OLED устройств с попиксельным управлением, но не самая удачная.

В будущем мы ожидаем, когда количество отдельно управляемых зон у устройств среднего ценового диапазона (а для LCD на базе mini-LED это не менее 80 тысяч рублей) увеличиться в 10-20 раз (соответственно до ~12-24 тысяч зон), а пока это лишь, с нашей точки зрения, проходной вариант для желающих побыть бета-тестерами мониторов данного класса. Мы не против использования mini-LED в его актуальном варианте в топ-моделях телевизоров, применяющихся исключительно для потребления развлекательного контента, однако, для настольного компьютерного дисплея mini-LED подсветка может найти своё реальное применение только для создания HDR контента (видео).

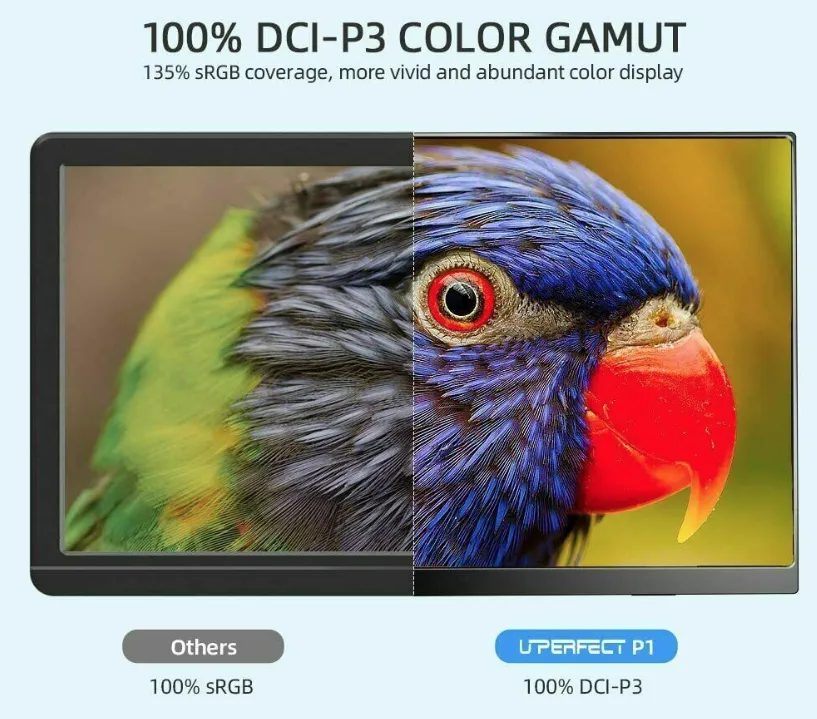

Тренд №6 – расширение цветового охвата для устройств массового сегмента. Если раньше все модели прекрасно обходились покрытием на 90-100 % стандартного цветового пространства sRGB, а продвинутые и дорогие решения могли похвастаться ~90-95 % покрытием пространства AdobeRGB (для полиграфистов), то с 2015-2016 годов, благодаря стараниям компании Apple и киносообщества, в массы пошли устройства, соответствующие новому для индустрии стандарту DCI-P3 (он же Display P3 с изменённой гаммой до уровня 2.2). Цветовая палитра расширилась, привычные картинки заиграли новыми красками, но для части потребителей это создало больше проблем, чем принесло реальной пользы.

Широкий охват среди пользовательских устройств стандарт DCI-P3 стал приобретать в 2018-2020 годах. На данный же момент не менее 90 % всех выходящих на рынок настольных мониторов стараются соответствовать спецификациям DCI-P3 в области цветовоспроизведения, хотя у части из них это получается всего на уровне 83-85 %. Если же производитель в своём мониторе использует ещё более продвинутую систему подсветки на базе «квантовых точек», то такой дисплей способен покорить сразу все три цветовых пространства (sRGB, DCI-P3, AdobeRGB) с высокими цифрами покрытия. Причём не все подобные модели дороги, есть среди них и вполне разумные по цене решения (45000-60000 рублей).

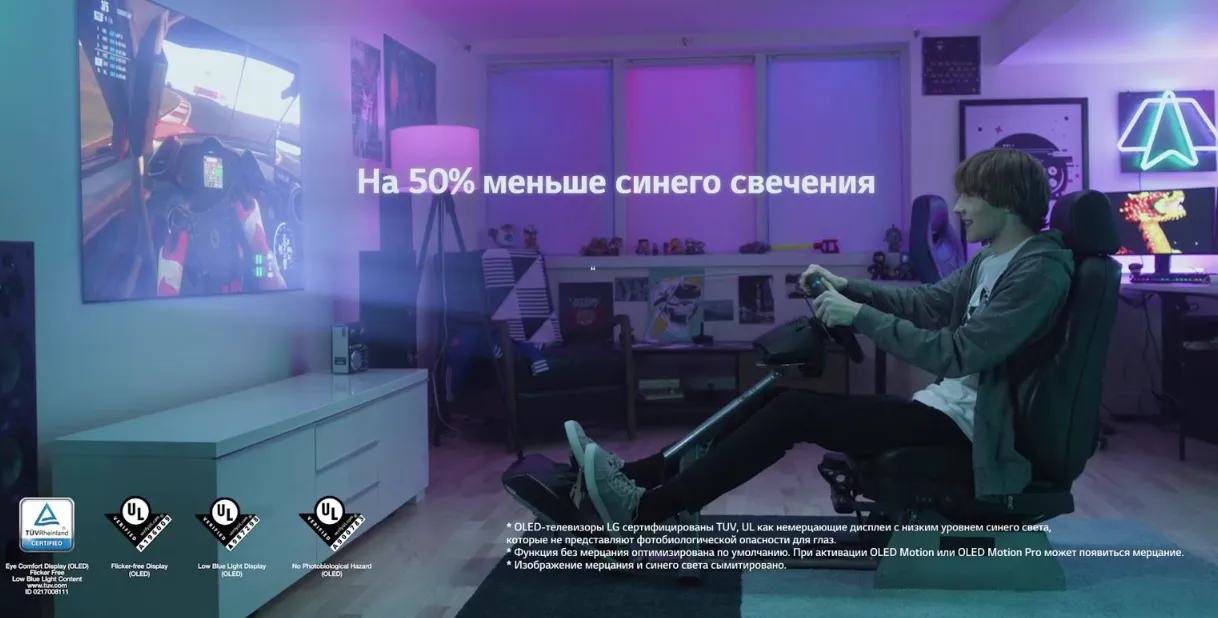

Использование новых систем подсветки не могло не принести с собой тренд №7 – показную заботу о ваших глазах. Производители расширили способы борьбы с «красными глазами» и головными болями, дополнив «системы подсветки без мерцания (Flicker-Free)» не только «программными фильтрами синего света», но и «аппаратным сдвигом» синего через изменение спектра подсветки. Появились различные стандарты безопасности (основным сейчас является EyeSafe Display от TUV), рекомендации по смещению пика синего в более безопасную для глаз область. Но, отметим самое важное – всё это стало следующим шагом, после внедрения модификаторов систем подсветки (химические напыления разных типов поверх стандартных W-LED источников подсветки), а не наоборот. Подобные модификаторы позволили производителям экономически выгодно расширить цветовой охват подавляющему большинству современных LCD панелей, а вместе с тем, действительно, снизить нагрузку на глаза с помощью смещения пика синего в спектре подсветки матрицы, без видимого ухудшения точности цветопередачи (картинка не желтит, как в случае с «программными фильтрами синего»).

И, наконец, заключительный «тренд сезона» - №8 – попытка навязать и пропихнуть соответствие различным стандартам HDR. Тренд опосредованно связан с самими матрицами, однако, без изменения их технических характеристик в последние десять лет, он бы был невозможен. Первое что стоит понимать – HDR (High Dynamic Range – расширенный динамический диапазон), в случае с настольными дисплеями, актуален исключительно для просмотра кино, любого другого видеоконтента и игр с нативной поддержкой HDR. Для фотографии, CAD/CAM, дизайна, обычного офисного использования – он не актуален от слова «совсем». Не путайте себя и не внедряйте свои заблуждения в головы знакомым и другим пользователям в сети.

Второе – полноценный HDR в том виде, в котором бы его хотели видеть большинство потребителей – технически возможен только на OLED решениях и будущих micro-LED устройствах. Это связано с физикой процесса и возможностью попиксельного управления картинкой в дисплеях подобного рода, что попросту невозможно в случае с любым LCD. Вам может нравиться, как воспроизводят HDR контент топовые устройства на базе QD-LED подсветки (как правило это *VA панели с многозонными системами подсветки), но наличие так называемого гало-эффекта (halo-effect) и недостаточность (в сравнении с OLED) глубины чёрного – играют вместе «злую шутку». Пока вы не поставите рядом с таким устройством OLED, то вам будет казаться что всё, в целом, выглядит шикарно. Но достаточно один раз увидеть (а лучше сравнить «лоб в лоб») воспроизведение этого же контента на OLED и все прежние выводы можно будет выкинуть в мусорное ведро. Отсюда можно сделать и другой вывод – не следует ориентироваться при выборе на устройства с небольшим количеством зон подсветки (локальные 8-12 и 24-92 или полноценные 384-576+ зоны), а если вы и остановите свой выбор на таких, то будьте готовы к некоторому разочарованию, особенно спустя время.

Основные типы матриц мониторов

Теперь переходим к главной теме статьи. На данный момент на рынке настольных мониторов выделяют четыре основных типа матриц. Первые три из них относятся к классу жидкокристаллических панелей (LCD – Liquid Crystal Display) и включают в себя: TN+Film, *VA и IPS-подобные решения.

Четвёртый тип – OLED – относится к сегменту матриц на базе органических светодиодов (OLED – Organic Light Emitting Diode), в котором вы также сможете найти решения с отличающейся архитектурой, частично влияющей на второстепенные характеристики конечных устройств.

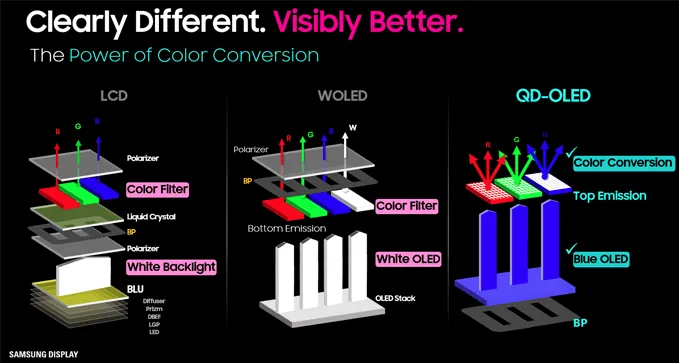

Отдельно отметим часто упоминаемую технологию QD-LED от компании Samsung. Громкая реклама, доносящаяся из самых разных источников первые несколько лет после её выхода в свет, дала свои плоды – потребители думают, что QD-LED – одна из разновидностей матриц. На самом деле нет. В современном варианте это всего лишь модифицированная система светодиодной подсветки, для изменения спектра которой используются так называемые на сленге компании Samsung «квантовые точки» (Quantum Dots), представляющие из себя определённые химические элементы, меняющие при пропускании светового потока его спектр. Это обеспечивает как изменение цветового охвата матрицы, так и её максимальную яркость, при сохранении условно низкого энергопотребления. Данная система подсветки в основном используется для создания продвинутых продуктов на базе *VA матриц, но находит своё применение и для IPS-подобных моделей, многие из которых относятся к игровым моделям.

Ну а теперь расскажем про основные типы панелей, без разделения на используемые варианты подсветки, и постараемся в дальнейшем определить есть ли среди них лучшие матрицы или нет.

TN+Film

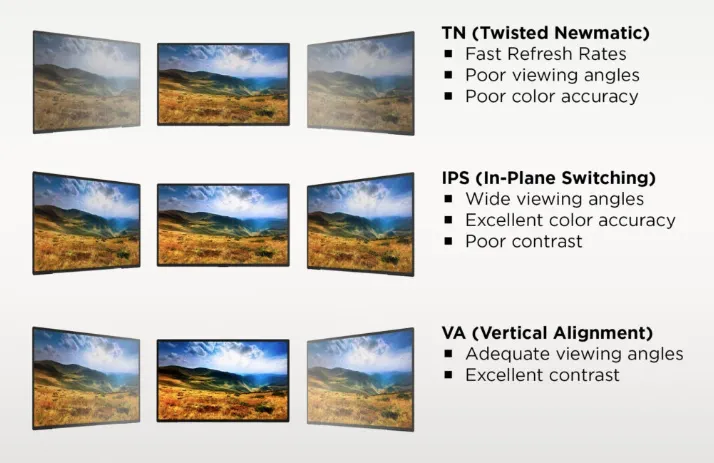

TN (Twisted Nematic) — это старейшая и самая первая технология для производства жидкокристаллических мониторов, старт которой был дан ещё в 1970-х годах. Для установки в настольные мониторы с диагональю от 14 дюймов технология стала массово использоваться ближе к 2000-х годам, когда стало понятно, что CRT-мониторам жить осталось недолго.

Данные матрицы нашли своё применение в огромном количестве доступных устройств и быстро продвинули LCD мониторы на рынок. К их недостаткам, в те времена, относились не так серьёзно, как сейчас. С течением времени производители добавили дополнительный слой (Film), который, по их заявлениям, повлиял на углы обзора, которые удалось существенно расширить. При этом долгое время технология TN+Film оставалась самой доступной самой быстрой в вопросе скорости отклика жидких кристаллов, что, на фоне крайне медленного развития IPS и *VA в этом вопросе, позволяло наращивать аудиторию и привлекать в свой лагерь любителей поиграть.

На данный же момент все основные производители значительно сократили ассортимент предлагаемых TN+Film матриц. Они больше не пользуются высоким спросом, поскольку за схожие деньги потребители теперь могут приобрести *VA или IPS-подобные устройства, обладающие гораздо меньшим количеством явных недостатков.

Основным рынком сбыта для современных TN+Film стали дешевые китайские ноутбуки, а также скоростные настольные модели мониторов для киберспортсменов. Других они, к счастью, интересовать перестали. И на то есть масса очевидных причин.

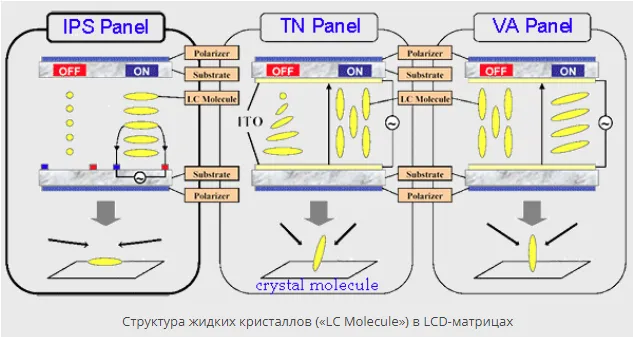

*IPS-type

Технология In Plane Switching (IPS - также известная как "Super TFT") была разработана компанией Hitachi и NEC в 1996 году, чтобы попытаться решить два основных недостатка TN+Film матриц: малые углы обзора и низкое качество цветопередачи. Название In-Plane Switching происходит оттого, что кристаллы в ячейках IPS-панели всегда лежат в одной плоскости и всегда параллельны плоскости панели. Когда на ячейку подается напряжение, все кристаллы этой ячейки поворачиваются на 90 градусов.

IPS-подобные матрицы отличаются от панелей TN+Film не только структурой и расположением жидких кристаллов, но и схемой размещением электродов - оба электрода находятся на одной пластине и занимают больше места, чем электроды TN матриц. Данные особенности строения IPS приводили к повышенному энергопотреблению, сниженной скорости отклика пикселей, но обеспечивали матрицы подобного рода широкими углами обзора, хорошей цветопередачей и стабильным качеством изображения в целом. Они быстро стали востребованы со стороны профессионалов, для работы которых требовалась высокая точность цветопередачи.

Со временем технология разошлась, как говорится - «по рукам», появилось большое количество её новых подвидов, с решенными проблемами первых версий. Производителям совместными усилиями удалось постепенно добиться увеличения коэффициента контрастности, который на старте развития IPS не превышал 100:1. Была увеличена максимальная яркость, расширены углы обзора, увеличена плотность пикселей, полезная площадь стала использоваться более эффективно. К 2004 году коэффициент контрастности удалось увеличить до 300-350:1, на рынок вышло собственные решения от LG.Philips. Были проработаны моменты с крайне низким временем отклика, снижено энергопотребление, увеличена яркость экрана с помощью проработанной светопропускаемости матриц. На дорогих H-IPS для профессионального использования, для снижения утечек подсветки был впервые применён специальный A-TW (Advanced True Wide) поляризатор, значительно снижающий видимость одного из главных недостатков IPS – Glow-эффекта. Однако, спустя несколько лет, производитель данной технологии был полностью выкуплен LG.Philips, а восстановлением производства в уже нынешней LG Display решили заняться совсем недавно – не более года назад.

За период с 1996 по 2012 годы в производство было запущено порядка 10 различных модификаций IPS матриц от самых разных компаний. Все из них на сегодняшний день выведены из продаж.

Сняты с производства: S-TFT, S-IPS, AS-IPS, IPS-Pro, H-IPS, UH-IPS, p-IPS, e-IPS

Актуальные представители: AH-IPS, Nano IPS, Nano IPS Black, AHVA, AAS, PLS/AD-PLS

На данный момент IPS— самый современный тип матриц, который, в теории, должен был стать эдаким оптимальным вариантом «для всех и вся», сочетающим в себе преимущества TN и *VA и максимально нивелирующим их недостатки.

В современных реалиях рынка производителям IPS-подобных матриц удалось добиться грандиозных высот. Огромная часть первоначальных недостатков технологии канула в Лету. Больше нет большого энергопотребления и тепловыделения. Продвинутые IPS решения легко становятся одними из самых быстрых на рынке. Продолжается тренд на увеличение глубины чёрного поля. Нет никаких проблем с цветовым охватом, высокой яркостью и качественными покрытиями с низким или практически неразличимым кристаллическим эффектом. Точность и стабильность цветопередачи не подвергается сомнениям. С Glow-эффектом в 2022 году начали бороться с помощью вновь применяемого слоя A-TW-поляризатора в топовых Nano IPS решениях от LG. Дальше больше, ведь подобные планы есть и у других компаний, да и в целом спектр решений на IPS рынке крайне широкий и удивляет выбором каждый год всё больше и больше. Есть ощущение, что у производителей припасено улучшений ещё на ближайшие 5-7 лет. Серьёзная заявка на успех! Не расходимся.

*VA-type

Матрицы типа *VA (Vertical Alignment) впервые были представлены компанией Fujitsu в 1996 году, но из-за выявленных серьёзных проблем с углами обзора запуск в массовое производство пришлось отложить почти на два года. Первыми модифицированными версиями стали MVA (Multi-domain Vertical Alignment) панели, которые оказались неким компромиссом для представителей из лагеря TN+Film и IPS тех лет. Новая разработка Fujitsu могла побороться по скорости отклика с первыми (25 мс – рекорд тех лет) и вплотную подобралась по углам обзора ко вторым, обгоняя обе технологии в глубине чёрного поля.

В панелях MVA кристаллы в доменах ориентированы по-разному, поэтому если один домен пропускает свет, то в соседнем домене кристаллы расположены под углом и закрывают свет (конечно, за исключением отображения белого цвета, в этом случае все кристаллы расположены почти параллельно плоскости матрицы).

По мере развития MVA с годами возникла проблема, что время отклика было не таким хорошим, как у постоянно улучшаемых в своём сегменте TN+Film, и его было очень трудно улучшить. К сожалению, время отклика у *VA резко возрастает при меньшей разнице между начальным и конечным состоянием пикселя (то есть при наиболее распространенных переходах от серого к серому). Таким образом, такие матрицы были непригодны для динамичных игр. Гонка за скорость была упущена, но с появлением технологий разгона времени отклика RTC (Overdrive в дальнейшем) производители, взявшиеся за развитие *VA, сделали вид, что нет ничего невозможного. Так на рынке появились P-MVA и S-MVA решения от конгломерата в лице AU Optronics и Chi Mei Optoelectronics, AMVA от самой AUO, PVA, S-PVA и cPVA от Samsung.

Сняты с производства: MVA, P-MVA, S-MVA, PVA, S-PVA, cPVA, A-PVA

Актуальные представители: SVA, AMVA

За годы развития производители смогли побороть крайне низкую скорость отклика, но поставить рекорды смогли только в Samsung со своими особыми продуктами для своих топовых решений из семейства Odyssey (начиная с G7 и выше). Производителю удалось вплотную подобраться к скоростным показателям современных IPS представителей, но окончательно решить все проблемы на тёмных переходах не вышло.

Компаниям удалось увеличить изначальный коэффициент контрастности в 800:1 до стабильного уровня в 3000:1, а в некоторых моделях с легкостью превзойти значение 5000:1. Со временем заявленные углы обзора на уровне 170 и 160 градусов соответственно, удалось расширить до IPS-подобных решений. Теперь и у почти всех *VA красуются значения 178 градусов, хотя фактические изменения картинки при взгляде под углом у данной разновидности матриц выражены сильнее, чем на IPS-подобных панелях.

На данный момент мониторы на базе *VA матриц занимают более 40 % рынка и представлены практически в любом сегменте. На них приходится не менее 80 % всех изогнутых мониторов, что является одной из визитных карточек современных *VA решений. Однако, стоит помнить, что изогнутость у данных матриц появилась не просто так и, уж точно, не для «усиления погружения в происходящее на экране». Это был всего лишь хороший маркетинговый ход и не более.

На самом деле производители (а первым из основоположников идеи была компания Samsung) пошли на такой отчаянный шаг из-за необходимости что-то решать с углами обзора и стабильностью картинки. В условиях постоянного увеличения диагонали экранов, вопрос этот стоял остро. *VA серьёзно проигрывали IPS и это было не скрыть. Решение нашлось в изгибе панелей. Так Curved-решения пошли в массы. Инженеры расположили края панели под правильным углом и сократили их расстояние потребителя контента. Визуально картинка стала лучше, а стабильность изображения выше и не только в небольшой центральной области экрана, но и на периферии. В последующем идея нашла массовое применение не только в ультраширокоформатных моделях с диагональю от 34 дюймов, но и в более классических решениях формата 16:9 и размеров в 27 и 32 дюймов. Чуть позже в Samsung расширили диапазон и добавили в свою «экспериментальную зону» и 24-25-дюймовые мониторы. Пользователям рассказали о серьёзных преимуществах в сравнении с плоскими моделями и в дальнейшем занялись скоростными характеристиками моделей, но, видимо, исключительно на бумаге. За последние 5 лет заметных скоростных изменений *VA (за исключением изогнутых SVA для топовых Samsung Odyssey) нами замечено не было. Так и живём. Ждём и верим в лучшее.

OLED

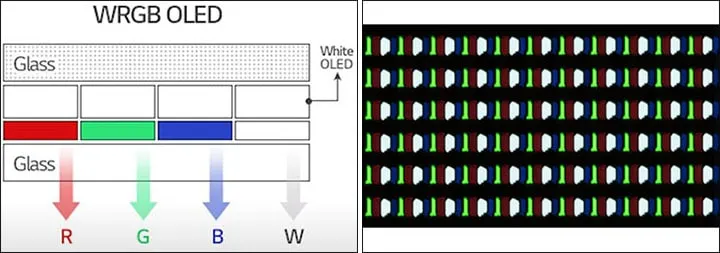

Актуальные представители: OLED (RGB), W-OLED (WRGB, WBGR), QD-OLED (Triangle RGB)

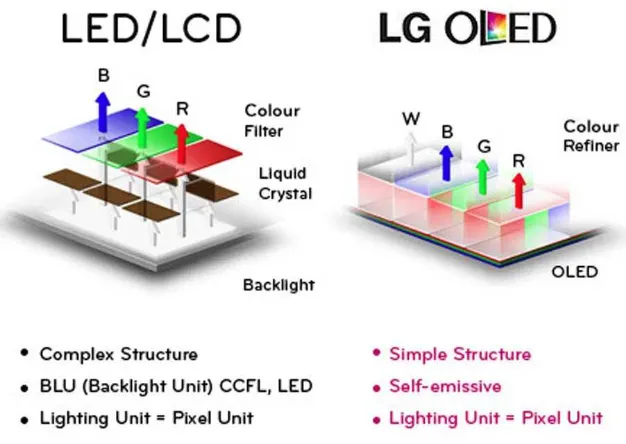

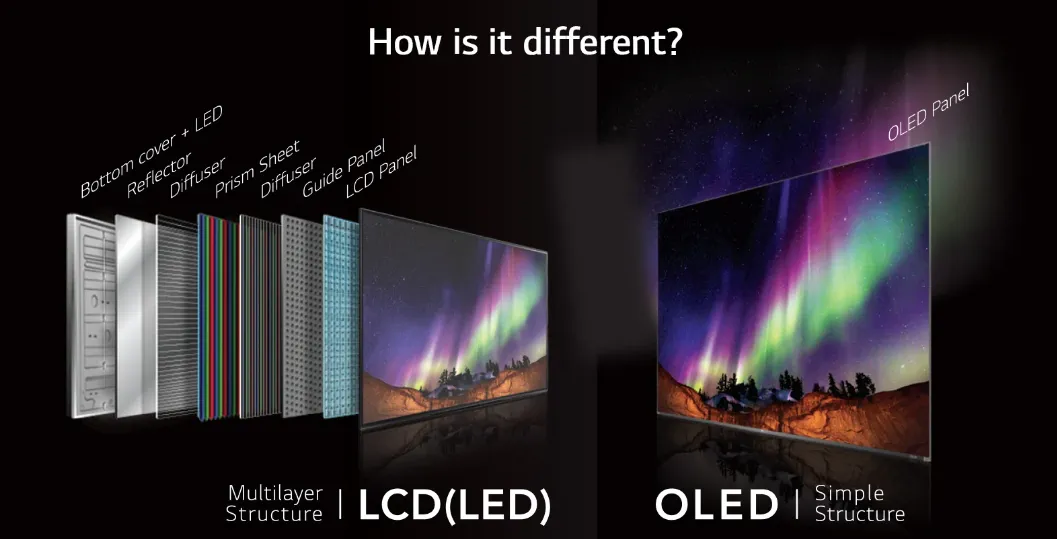

OLED (Organic Light-Emitting Diode) – технология на базе отдельных органических светодиодов, в которой отсутствуют такие базовые элементы LCD, как система подсветки и жидкие кристаллы. Структура здесь гораздо проще, а слоёв меньше.

В OLED каждый светодиод является отдельно управляемым элементом (субпикселем), что позволяет увеличить точность формирования изображения, его цветопередачу и предлагает высокую контрастность картинки вкупе с максимально глубоким (близким к бесконечности) чёрным цветом. Нет проблем и с откликом пикселей – он практически мгновенный – в десятки, а в некоторых случаях – в сотни раз быстрее, чем на LCD матрицах.

Большинству пользователей OLED технология знакома по флагманским смартфонам и планшетам, где подобная технология используются уже второй десяток лет и отлично себя зарекомендовала. Что же касается ещё более продвинутых и финансово состоявшихся потребителей, то некоторые из них могли познакомиться и с OLED телевизорами, первые коммерчески успешные модели которых вышли ещё в 2007 году, благодаря стараниям компании Sony. Более массовыми же OLED экраны в потребительской электронике стали с 2012 года, когда эту нишу решила занять компания LG, запустившая производство своих W-OLED панелей и в последующем став монополистом на рынке крупных OLED.

В 2022 году у OLED от LG появился реальный конкурент. Им стала компания Samsung со своими QD-OLED матрицами, для которых производитель одни сплошные преимущества, в том числе при прямом сравнении с OLED от LG. Данные матрицы стали первым успешным запуском для настольных OLED мониторов, предназначенных для подключения к ПК. Ассортимент доступных моделей расширяется не быстро, но потенциал у Samsung огромный. Пока же смущает только нестандартная треугольная RGB структура пикселей, накладывающая свои ограничения на формирование правильного изображения - без лишних графических артефактов.

Что же касается компании LG, то в начале 2023 года в продаже появились первые игровые OLED мониторы на базе её новейших W-OLED панелей. Их пиксельная структура оказалась также далекой от стандарта для настольных мониторов, но с этим, похоже, производители ничего не планируют делать. Действительно качественные, но не столь быстрые OLED, для точной работы с цветом, в LG Display приберегли для своих профессиональных моделей, в которые используются совсем другие OLED матрицы с классической RGB структурой пикселей, произведённая в Японии. Вот такая вот разница в подходах.

Параметры сравнения основных видов матриц. Что и где лучше?

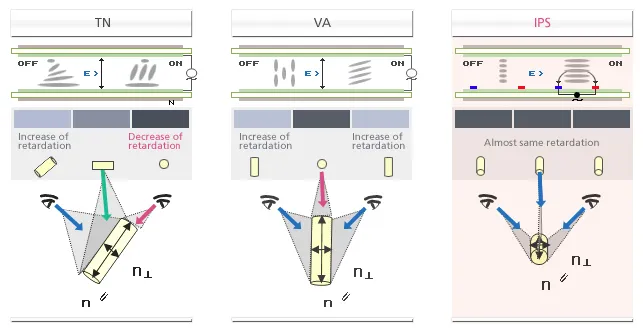

Углы обзора и стабильность картинки

Под заявленными углами обзора производители понимают сохранение цветности изображения и падение коэффициента контрастности (CR – Contrast Ratio) до уровня CR < 10:1, что периодически можно встретить при указании углов обзора в технических характеристиках продукта.

Как правило, все давно привыкли к малой вариативности указанных цифр. Для TN+Film моделей в стандартном варианте указываются 170/160 градусов, а для всех остальных 178 градусов в обеих плоскостях, что соответствует 89 градусам при взгляде справа, слева, сверху и снизу. В теории производителей, во всех четырёх случаях, картинка должна быть похожа, но в реальности, конечно, это не так.

Про стабильность картинки производители говорят в разы реже и, в основном, в презентациях своих продуктов на сайте. Оценивается появление различных паразитных оттенков при изменении угла просмотра либо смещении пользователя относительно центральной части экрана, при сохранении перпендикулярности взгляда к плоскости монитора. В зависимости от диагонали, соотношения сторон, расстояния пользователя до экрана и подтипа панели, преимущество может переходить от OLED к IPS и обратно, а поэтому итоговые результаты оказались следующими.

От лучшего к худшему:

- OLED/IPS

- *VA

- TN+Film

Использование изогнутых *VA панелей улучшает их углы обзора и делает картинку более стабильной с точки зрения цветопередачи по всей области экрана, однако, достигнуть уровня IPS и OLED решений это изменение не помогает. C TN+Film же всё ясно – они были сделаны для другого, хотя непродолжительное время на рынке выпускались очень достойные по углам обзора TN+Film панели и автор застал такие своими глазами в нескольких старых моделях. Так что если вам говорят, что не все TN+Film одинаково плохи, то это правда. Впрочем, в 2023 году всё чётко – углы обзора у всех современных TN+Film далеки от желаемых и точка.

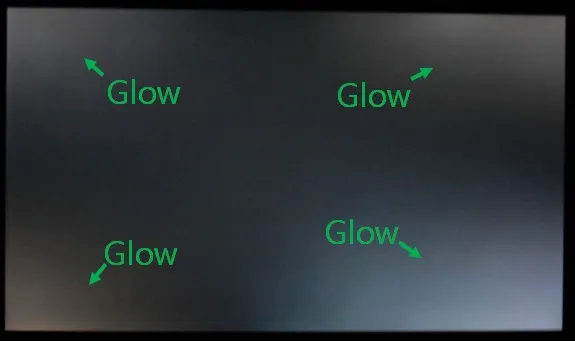

Glow-эффект

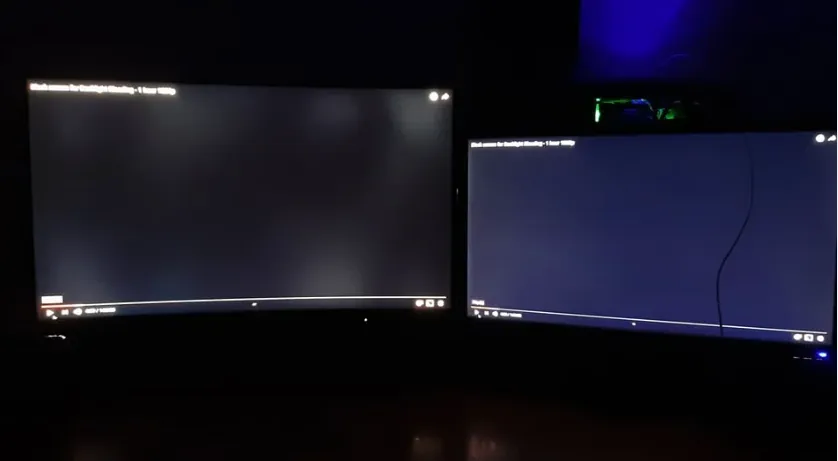

Glow-эффект – это НЕ засветы монитора и НЕ дефекты его подсветки. Glow-эффект не статичен и динамически меняется в зависимости от принятого положения пользователя перед экраном. На 95+ % он не зависит от конкретного экземпляра монитора и может лишь быть усилен благодаря реальным дефектам подсветки, особенно находящихся по углам матрицы. Практически все любительские фотографии «равномерности подсветки» того или иного монитора, представленные в интернете, на самом деле демонстрируют Glow-эффект и ничего более.

Glow-эффект монитора – это свечение по краям и/или углам экрана, в основном заметное на тёмных участках изображения (особенно сильно на однородном чёрном поле), связанное с особенностями строения LCD панелей. Степень проявления данного эффекта зависит от нескольких факторов: диагонали и соотношения сторон матрицы, расстояния до экрана (чем оно больше, тем Glow выражен слабее), яркости подсветки и уровня внешней освещённости в рабочем помещении.

В большей степени Glow всё же относится к основной массе IPS мониторов, но бывают редкие исключения, как среди очень старых решений, так и среди редких новинок. Такие решения оснащены дополнительным слоем – так называемым A-TW-поляризатором, который избавляет IPS-технологию от данного недостатка.

Также под Glow некоторые понимают ярко выраженное изменение чёрного поля при взгляде под углом, однако, этот эффект свойственен практически всем LCD панелям, чего бы иного вам ни говорили на просторах интернета, но полностью отсутствуют у OLED решений благодаря отсутствию системы подсветки и жидких кристаллов для изменения светового потока.

От лучшего к худшему:

- OLED/IPS с A-TW-поляризатором

- *VA

- TN+Film

- IPS

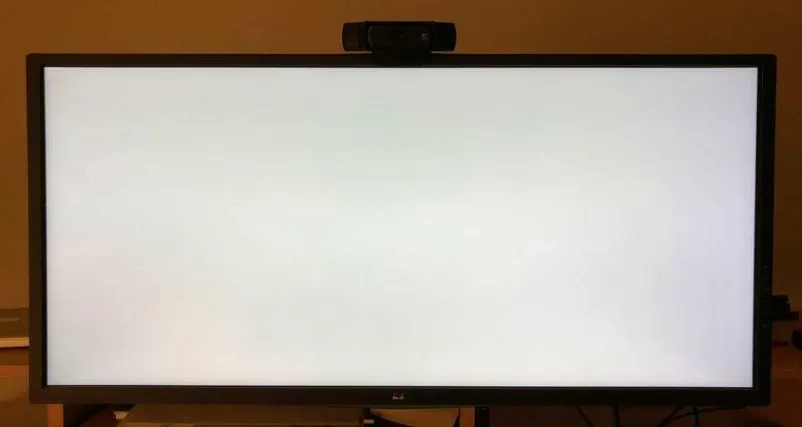

Равномерность подсветки и рабочего поля

Равномерность подсветки – исключительное свойство LCD панелей, у которых технически присутствует система подсветки матрицы. Для OLED же более актуально понятие «равномерность рабочего поля», которое, впрочем, можно использовать и для жидкокристаллических дисплеев. И, пожалуй, в этом материале мы будем использовать именно его.

Под равномерностью рабочего поля следует понимать равномерность по уровню яркости и равномерность по уровню цветовой температуры, причём как на светлых, так и на тёмных полях. Это две отдельные характеристики оценки, которые отличаются по степени восприимчивости со стороны пользователей во время реальной работы за устройством. С точки зрения автора, более важным является равномерность цветовой температуры по полю экрана и в меньшей степени равномерность по уровню яркости.

Полноценно протестировав свыше 600 моделей мониторов за последние 15 лет, я не увидел прямой корреляции между типом LCD матрицы, рабочей диагонали, соотношения сторон, разрешения и стоимости монитора на реальную равномерность рабочего поля. Не замечено положительного влияния со стороны дорогих схем подсветки (FALD, mini-LED с малым и большим количеством рабочих зон) и использования различных химических модификаторов спектра (PFS Phosphor, KSF Phosphor, RGB-LED, r-BG-LED, Quantum Dots). Но есть небольшое влияние того, выполнен ли монитор в «безрамочном» дизайне, либо использован уже старый – классический вариант с крупными внешними рамками экрана. Во втором случае, как правило, проблем с равномерностью рабочего поля действительно меньше.

Вы с легкостью можете приобрести доступный монитор (за 10-20 тысяч рублей) с хорошей равномерностью рабочего поля, так и попасть в ситуацию, когда модель за 200-800 тысяч рублей будет «радовать» вас явными дефектами, на которые в сервисном центре просто закроют глаза и скажут – «Это нормально! Дефект не выявлен». На удачном экземпляре с крупной диагональю проблем может быть гораздо меньше, чем на небольшом экране стандартного соотношения сторон 16:9, а может быть всё с точностью наоборот.

Что касается известной темы, блуждающей на просторах сети - «Все IPS обладают дефектами подсветки, а *VA-подобные мониторы обходятся без них», то знайте – это абсолютная чушь, которой нет конца и края… Я могу до бесконечности приводить примеры проблемных *VA, опираясь исключительно на их реальные дефекты подсветки, а не на Glow-эффект, про который я рассказал вам выше и который многие, почему-то, до сих пор, путают с равномерностью подсветки/рабочего поля. Нет! Это два разных понятия – запомните это.

От лучшего к худшему:

- OLED

- TN+Film/IPS/*VA

Победителем в этом соревновании может выступать исключительно OLED технология, да и только по причине того, что для отображения чёрного поля все пиксели просто выключаются и чёрное поле оказывается всегда идеальным. Что же касается светлого поля, то к OLED тоже есть определённые нарекания, но возможные дефекты (неравномерность рабочего поля) сильно зависят от подтипа OLED матрицы, диагонали экрана и класса устройства. В данном вопросе у нас нет большой статистики, а поэтому без лишних слов переходим к следующему параметра оценки.

Получи бесплатно чистящее средство

при покупке данного монитора

Получи бесплатно чистящее средство

при покупке данного монитора

Получи бесплатно чистящее средство

при покупке данного монитора

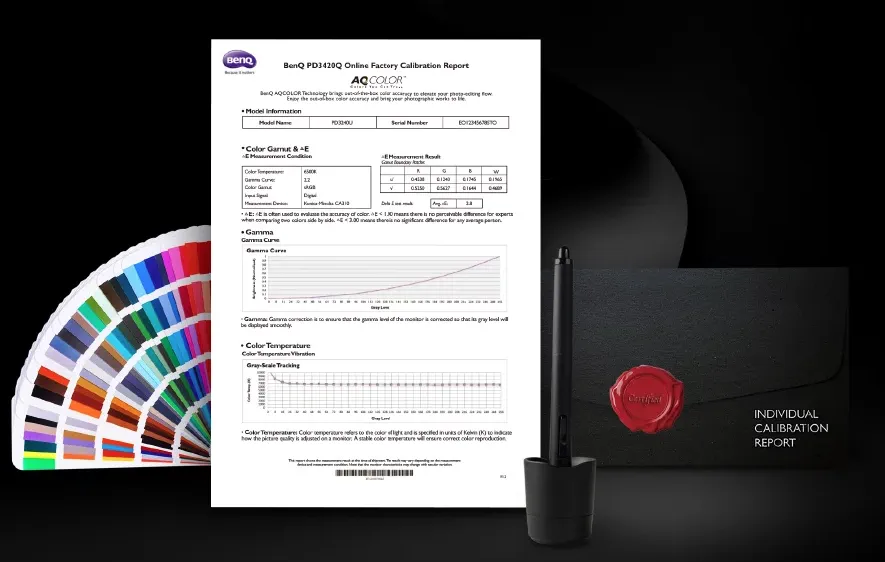

Цветопередача и её стабильность

Под уровнем цветопередачи следует понимать её стабильность в различных рабочих условиях, с разными настройками устройства. В большинстве случаев в рассматриваемое понятие также включают уровни цветового охвата (зависят на 99 % исключительно от используемой системы подсветки), рабочую глубину цвета (6, 8, 10-битное представление, использование FRC), точность заводской настройки, сохранение высокой точности по всему полю экрана и некоторые другие базовые понятия.

Учитывая некоторые технические особенности OLED и *VA завоевать первое место для них будет невозможно, как и нет никаких надежд на TN+Film, что вполне ожидаемо. Поэтому если вам нужна высокая точность цветопередачи и главное её стабильность, то качественный IPS дисплей – самый правильный выбор.

От лучшего к худшему:

- IPS

- OLED/*VA

- TN+Film

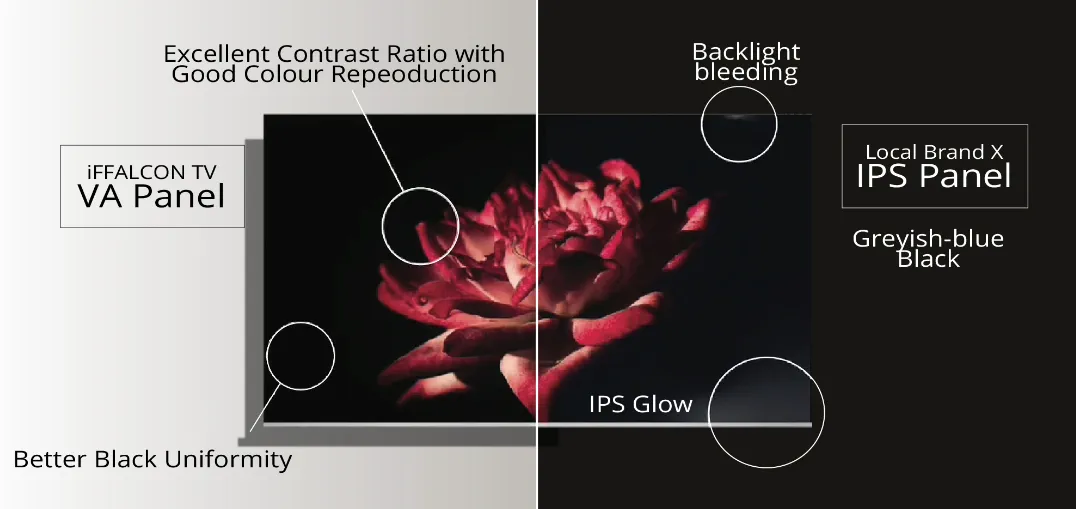

Глубина чёрного

Мы решили разделить понятия «глубина чёрного» и «контрастность», что является максимально здравым подходом. Как завещали производители мониторов и их маркетологи – вы можете продолжить оценивать контрастность монитора по заявленному коэффициенту контрастности (Contrast Ratio) в технических характеристиках устройства, но тогда не удивляйтесь, когда в отсутствии чёрного цвета («нулевого чёрного») на изображении, вы сильно удивитесь тому, что большинство IPS решений визуально выводят более контрастную картинку, чем их *VA-конкуренты.

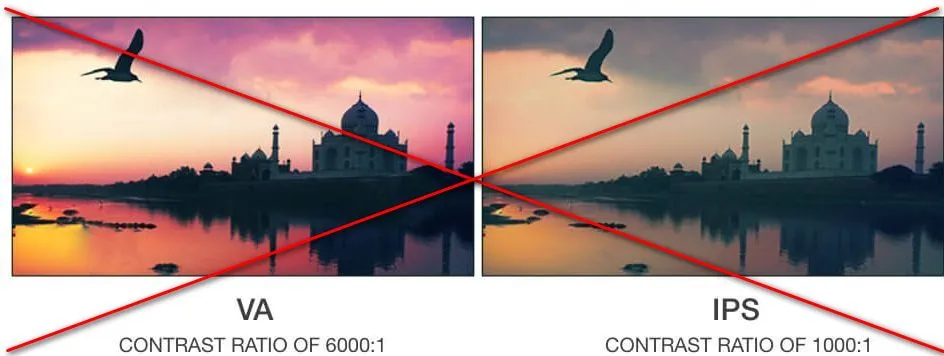

Глубокий чёрный, низкая яркость чёрного – это действительно самое явное преимущество *VA-решений и то, что нам демонстрирует более высокий коэффициент контрастности (к слову, это обычное математическое действие от деления яркости белого на яркость черного). Данное достоинство, в условиях слабовыраженного Glow-эффекта у *VA, может иметь яркое преимущество перед IPS и TN+Film решениями, когда вы часто играете в игры с тёмными сценами, либо работает в ПО с тёмным интерфейсом, а также действительно усилит реальную контрастность сцены, в которой используется «нулевой чёрный» (RGB 0;0;0). В противном случае, когда подобное использование монитора для вас не является целевым – прочие недостатки *VA в момент разбивают его небольшой список достоинств.

Формально вы можете оценить глубину чёрного по заявленному коэффициенту контрастности, однако, это всё же не конкретная цифра уровня его светимости, который также будет меняться в ходе регулировки общего уровня яркости системы подсветки. Тем не менее, очевидно, что монитор со значением 3000:1 будет теоретически иметь втрое более глубокий (менее яркий) чёрный цвет, чем модель с коэффициентом контрастности 1000:1.

Реальными же значениями для современных IPS выступает диапазон от 600:1 до 1300:1, 1800-2200:1 для Nano IPS Black, 2200-3000:1 для *VA и до 5500:1 для редких и достаточно старых MVA панелей. У TN+Film моделей диапазон чуть уже, чем у IPS и составляет от 600:1 до ~1000:1. Таким образом, самые новые Nano IPS Black фактически приблизились к возможностям части *VA решений, но пока лишь представлены в сегменте рабочих решений с частотой вертикальной развёртки 60 Гц.

Если же вам требуется действительно глубокий уровень чёрного, стремящийся к бесконечности, то вам прямая дорога к OLED, где каждый пиксель работает отдельно и отсутствует постоянно работающая система подсветки. Вот там чёрный так чёрный!

От лучшего к худшему:

- OLED

- *VA

- IPS

- TN+Film

Контрастность изображения

Если не рассматривать ситуации, когда потребитель специально выводит тест-изображения, где присутствует «нулевой чёрный» вместе с очень светлыми участками, то визуальная контрастность картинки на экране будет зависеть от двух характеристик: рабочего покрытия матрицы (матовое, полуматовое, полуглянцевое, глянцевое) и настроек внутренних гамма-кривых, определяющих темп перехода от тёмных к светлым оттенкам. Именно последняя характеристика является основополагающей в установке правильного контраста изображения, в соответствии с принятыми стандартами в индустрии. Глянец же усиливает визуальный контраст (хотя на цифрах ничего не меняется), но таких моделей на рынке крайне ограниченное количество.

Вы можете воспринимать изображение по-своему, с помощью настроек монитора делать его более или менее контрастным. Ровным счётом делать всё, что вам захочется, но это не отменяет того, что есть определённые стандарты и они едины. На них ориентируются производители, когда заявляют «высокую точность заводской настройки» и когда предлагают несколько вариантов установки «Гаммы» в меню дисплея. Поэтому «правильный контраст» картинки существует. Его можно визуально (но не очень точно) определить по определенным тест-картам, но более точным способом выступают измерения, проведённые с помощью специализированного оборудования.

Из-за особенностей *VA многие производители стараются с помощью заводской настройки усилить контрастность картинки, делая её более выраженной, но тем самым уходят от стандартов индустрии всё дальше и дальше. Этим же грешат производители OLED, а также практически вся техника Apple (особенно все MacBook до 2019-2020 годов).

Для фотографов и дизайнеров – «нулевой чёрный» = отсутствию информации, деталей на изображении. Когда значение пикселей RGB 0;0;0 не используется – одно из немногих преимуществ *VA сразу исчезает. Фактически он перестаёт конкурировать с IPS за высокий контраст, поскольку в сложившихся условиях все зависит от установок гамма-кривых, их точности настройки.

Таким образом, в условиях одинаковой настройки, в адекватных и приближенных к реальности тестовых сценах, преимуществ у OLED (особенно у современных представителей сегмента настольных решений с матовой поверхностью экрана) и *VA перед IPS и TN+Film по части контрастности изображения – нет и быть не может. Но поскольку вы всё равно нам не поверите (а зря) и посчитаете, что «нулевой чёрный» всегда и везде, то в данном подразделе мы решили обойтись без раздачи «медалек». Так будет честно.

Скорость отклика и плавность в движении

Давайте сразу разберёмся в двух важных понятиях. Плавность движения зависит от количества кадров в секунду на экране и соответственно от частоты обновления монитора. Чем выше рабочая частота, тем выше плавность в динамике (к статике, что естественно, понятие «плавность в движении» применяться не может). Базовым значением для современных мониторов является 60-75 Гц. Все что равно и выше 120 Гц - можно смело относить к быстрым игровым моделям.

Скорость отклика – это время перехода пикселя от одного цвета к другому (в случае с LCD решениями – время перехода группы жидких кристаллов каждого пикселя/субпикселя из одного положения к другому). Чем выше эта скорость, тем ниже время отклика. 1 мс по стандарту GtG (Gray to Gray) – быстрее и лучше, чем 5 мс. Чем ниже время отклика, тем меньше уровень смазывания (шлейф) на движущемся объекте.

Производители указывают «среднее по больнице» время отклика в том или ином стандарте измерений, часто добавляют или используют достаточно новое понятие/стандарт MPRT (Motion Picture Response Time), указывающее исключительно на время появления кадра на экране при активной функции «вставки чёрного кадра». Данный стандарт не имеет никакого отношения к привычным GtG и BtW (Black to White), а поэтому провести корреляцию попросту невозможно.

Утверждение, что оба монитора с одинаковым временем отклика GtG будут идентичны или хотя бы схожи – ложь. Время отклика GtG – один из самых «маркетинговых параметров» в индустрии мониторостроения, путающих потребителей. Но, тем не менее есть абсолютные лидеры и аутсайдеры, особенно если сравнивать похожие по основным характеристикам (хотя бы по частоте вертикальной развёртки) модели.

От лучшего к худшему:

- TN+Film/OLED

- IPS (в некоторых случаях можно легко переместить на первое место)

- *VA

Изогнутость матрицы

Изогнутость матрицы – совсем не тот параметр, который можно оценить в качестве достоинства или недостатка рабочего монитора. Эта некая особенность, которая может как улучшить, так и создать некие проблемы (дискомфорт) при выполнении задач определённого типа.

Делать матрицы изогнутыми производители стали в момент появления ультраширокоформатных решений с соотношением сторон 21:9. Это позволило улучшить восприятие картинки, усилить степень погружения в происходящее на экране (особенно при просмотре развлекательного контента или в играх), увеличить стабильность цветопередачи по краям экрана и улучшить углы обзора. Именно из-за двух последних пунктов Curved-панели стали настолько популярными среди *VA решений, но и для больших IPS изогнутость оказалась неплохим помощником.

И если на первых порах данная особенность производства была свойственна только крупным моделям форматов 21:9 и 32:9/32:10, то достаточно быстро её перенесли в сегмент привычных *VA устройств с соотношением сторон 16:9, сохранив знакомую маркетинговую повестку о «максимальном погружении в происходящее». Как вы понимаете, реальность оказалась не такой как нам обещали. Дополнительное «погружение» на 25, 27 и 32 дюймах – ощутить сложно. Визуально такие мониторы выглядят странно, особенно после того, как компания Samsung увеличила степень изогнутости таких панелей с R1800 до R1500, а после добралась до R1000 (напомним, чем меньше радиус изгиба, тем сильнее изогнут экран). Да, с задачей улучшения стабильности картинки производитель справился, но удалось ли добраться до уровня средних IPS? Однозначно нет.

Если же у изогнутости матриц так много других продвигаемых маркетологами достоинств, то почему мы не видим изогнутые OLED и IPS формата 16:9? Есть над чем задуматься.

Curved-матрица в разных сегментах:

- Ультраширокоформатные решения (21:9, 32:9, 32:10) – в основном одни достоинства;

- Решения стандартного формата (16:9) – попытка улучшить углы обзора и стабильность картинки *VA-решений и не более того.

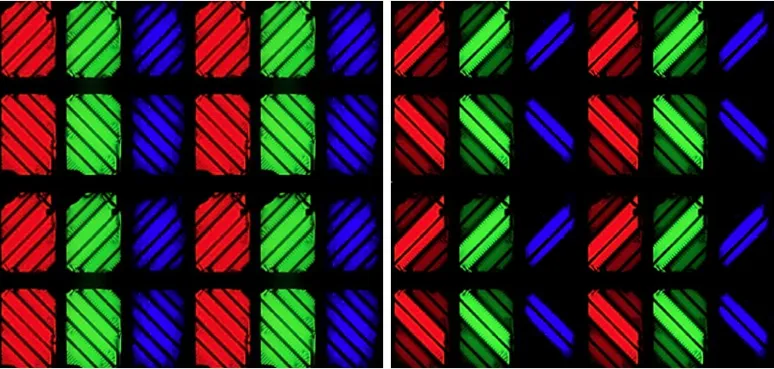

Прорисовка текста и мелких деталей

Данный раздел мы решили дополнить двумя не самыми очевидными параметрами для сравнения, о которых мало кто задумывается. А зря! Но для начала о самом простом – лежащем на поверхности.

Чем выше плотность пикселей (PPI – Pixel Per Inch – пикселей на дюйм), тем выше качество прорисовки мелких деталей и, в частности, текста. Серьёзную разницу можно ощутить при переходе с любого Full HD-монитора на 4K и 5K UHD, а иногда и при переходе с WQHD. При сохранении рабочего разрешения на одном уровне и увеличении диагонали экрана – плотность пикселей снижается. При увеличении разрешения – уровень ppi увеличивается. Комфортным для большинства уровнем выступает диапазон 100-120 ppi. В нём представлены крайне популярные игровые решения формата 27 дюймов WQHD и 34-дюймовые UWQHD модели.

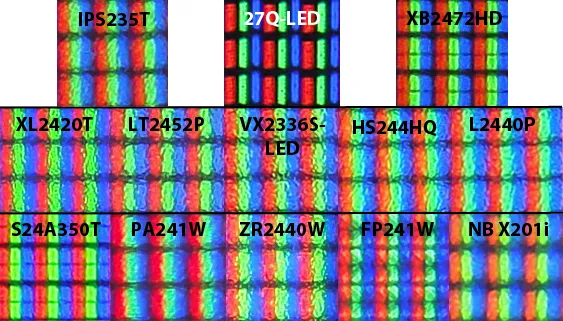

Лучшее качество прорисовки у моделей с классической RGB-структурой пикселя. К таким относятся не меньше 90 % всех существующих моделей на рынке. Значительно хуже себя показывают устройства с перевёрнутой «классикой» и представленные в формате BGR (но с недавних времен можно применить специальный фикс для Windows, практически полностью решающий проблемы рендеринга на моделях с такой структурой пикселя). Ещё хуже качество прорисовки на OLED панелях с пикселями формата WBGR и WRGB (в каждом из случаев добавлен белый субпиксель) и QD-OLED со схемой Triangle RGB, больше похожей на PenTile в AMOLED матрицах Samsung для носимых устройств. Есть дорогие OLED японского производства с RGB структурой, но они дороги и представлены исключительно в мониторах для профессионального использования и исключительно с частотой вертикальной развёртки в 60 Гц.

Отдельно отметим, что некоторые проблемы с прорисовкой были и остаются свойственны некоторым *VA панелям с не самой высокой плотностью пикселей и особой – мультидоменной структурой. Как правило, решением проблемы оказывается снижение резкости через настройки монитора на несколько пунктов. Однако, есть подобные – проблемные модели (на самом деле все они достаточно старые и редкие), для которых компании убрали регулировку Sharpness, а поэтому избавиться от проблемы у их пользователей не выйдет. Печально, но как есть.

Если глобально оценить весь представленный ассортимент мониторов, то составить рейтинг от лучшего худшему вполне себе возможно, однако, как мы уже заметили, везде есть исключения из общих правил.

От лучшего к худшему:

- IPS/TN+Film

- *VA

- OLED

Комфортность использования и нагрузка на глаза

Крайне важная тема, в которой есть много «подводных камней». Главное, что стоит понимать – каждый организм индивидуален и то, что подходит вам, может с легкостью не подойти другому пользователю. У вас болят глаза от монитора «А»? Так бывает и ничего с этим не поделать, а сама модель монитора от этого хуже не становится. Считайте это индивидуальной непереносимостью, тем более что десятки, а того и сотни тысяч потребителей этой же модели монитора не жалуются и вполне комфортно работают за ней продолжительное время. Да, так бывает и таких случаев на нашей памяти – сотни. Ну просто не повезло. Не получилось, не срослось…

В продаже, в данный момент, фактически отсутствуют модели с явными техническими недостатками, которые могут прямо воздействовать на ваши глаза и голову. А вот косвенных параметров воздействия может быть масса, но лишь часть из них относится непосредственно к используемому типу матрицы.

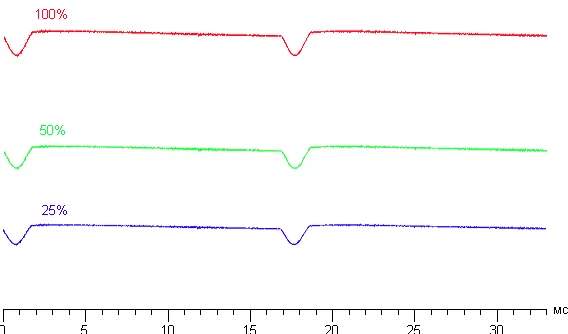

Производители смело и уже более 10 лет подряд заявляют, что их мониторы являются Flicker-Free/Flicker-Free (без мерцания и ШИ-модуляции), в качестве дополнительной защиты используются различные «программные и аппаратные фильтры синего». Всё это легко проверяется и подтверждается на практике с помощью визуальной и аппаратной проверок.

Для увеличения комфортности использования в небольшой части моделей вы можете обнаружить датчики внешнего освещения, позволяющие в автоматическом режиме регулировать не только яркость подсветки, но и цветовую температуру, оценивая внешние условия. Компании добавляют датчики присутствия, которые позволяют снизить тепловую нагрузку и уменьшить итоговое энергопотребление устройства. Некоторые из них специально расширяют диапазон регулировки подсветки, значительно снижая границу минимальной яркости – всё ради того, чтобы вам было комфортно работать в условиях с минимальным внешним освещением или при его полном отсутствии.

И вроде бы все производители молодцы, все что-то да обещают и стараются «сохранить здоровье своих потребителей» любыми доступными способами, но… Есть пара «но».

Кристаллический эффект (КЭ) – эффект, проявляющийся в «искристости» однородных участков изображения, связанный с использованием антибликовых покрытий матриц. Чем сильнее выражены антибликовые свойства, тем более грубой (с более явными микродефектами защитного покрытия) выглядит изображение на экране. Ярко выраженный КЭ особенно свойственен для игровых TN+Film, в которых производители используют самые «грубые» Anti-Glare поверхности для полного избавления игроков от бликов.

Ни для кого не секрет, что самой комфортной с точки зрения чёткости и визуального контраста выглядит картинка с глянцевого монитора. Таких в продаже меньшинство, но они есть. Далее следуют современные решения с полуматовой поверхностью, которая является усредненным вариантом среди глянцевого и матового покрытия. Не все они имеют одинаковые характеристики, где-то кристаллический эффект может проявляться слабее, на других моделях при визуальной схожести – сильнее. Очевидно, что в этом случае нагрузка на глаза будет выше. Но это теория. На практике разницы для конкретного пользователя может не быть.

Глянцевые экраны могут создавать излишнюю нагрузку из-за большого количества воспроизводимых бликов и отражений, особенно в условиях хорошего внешнего освещения и большого количества объектов вокруг.

В случае с OLED производители всё тоже не так однозначно. Производители говорят о полной безопасности данной технологии, указывают сертификаты соответствия и безопасности различным современным стандартам (тому же EyeSafe от TUV). У некоторых из моделей даже можно встретить упоминание Flicker-Free/Flicker-Safe. Вы уже расслабились? А вот и не стоит. OLED экраны если и не используют низкочастотный ШИМ, то постоянно мерцают. В зависимости от частоты OLED мерцание (небольшое снижение яркости на 5-10+ %) происходит от 60 до 240 раз в секунду даже на статичном изображении. При снижении уровня общей яркости постоянное мерцание достаточно просто заметить на тёмных участках изображения. Приборы для этого не нужны. Главное верить своим глазам и знать куда смотреть.

Таким образом, если постараться провести общую оценку мониторов на рынке (а не конкретных моделей), то наиболее комфортными на рынке являются решения на базе матриц следующего типов:

От лучшего к худшему:

- IPS/*VA

- TN+Film

- OLED

Как определить тип матрицы?

Мы сталкиваемся с этим вопросом достаточно часто. Всё вроде бы очевидно, но видимо не для всех. А поэтому давайте рассмотрим три основных способа.

- Технические характеристики – самый простой и доступный способ определения типа матрицы монитора. Производители, как правило, не стесняются указывать данную характеристику устройства, но, не редко, оставляют за собой небольшую «завесу тайны», говоря о некой IPS-type-матрице или *VA-подобной, без указания точной модификации.

- Просторы интернета – если производитель не указал или сделал это не совсем корректно (форс-мажоры случаются), то достаточно просто и быстро точная информация находится на просторах интернета (на форумах, в отзывах более разбирающихся потребителей, на сайтах онлайн-магазинов). Достаточно указать модель монитора в том или ином поисковике и добавить в запрос «тип матрицы». Пара минут поисков и ваше любопытство будет полностью удовлетворено.

- Свои своими глазами на монитор – самый точный вариант определения типа матрицы (а вот с её подтипом справиться будет куда сложнее или и вовсе – невозможно) для продвинутых потребителей. OLED определить легко – выведите чёрное поле на экран (увидите, что монитор фактически выключился) либо включите любой HDR ролик – результат не заставит себя ждать. На TN+Film при взгляде под резкими углами обзора картинки сильно преображается и может перейти «в негатив», особенно при взгляде снизу. Подавляющее большинство современных *VA оказываются изогнутыми, контрастным изображение остаётся только строго при перпендикулярном взгляде и быстро меняется при изменении угла просмотра, а Glow-эффект практически не выражен. У IPS же Glow выражен сильно, картинка остаётся контрастной и достаточно насыщенной при изменении угла обзора, ярко выраженные шлейфы на тёмных переходах (на тестах типа TestUFO) отсутствуют. Идентифицировать же IPS и *VA оценивая реальную равномерность подсветки (а не Glow-эффект на близком расстоянии к экрану) – сложно. У многих IPS проблемы подсветки могут практически отсутствовать, а у *VA, наоборот, иметь полный набор. Как правило, этот набор будет включать порядка 8-12 ярко высветленных круглых зон по всему полю экрана в то время, как у IPS чаще проблемы подсветки представлены точечными дефектами по краям панели.

Выбор матрицы под определённые задачи

Для упрощения выбора матрицы под решение конкретных задач, мы постарались дать нашу общую оценку на основании большого опыта продаж, работе с реальными покупателями и на базе их пользовательского опыта и отзывов. Но ещё раз повторим – идеального решения нет, а у каждой матрицы есть свои недостатки. Итак:

Для дома и офиса (веб-сёрфинг, офисные приложения, YouTube, кино)

Время доступных TN+Film решений прошло. Производители в последние годы планомерно захватили сегменты *VA и IPS-подобных моделей, которые теперь представлены в крайней широком ценовом диапазоне. Учитывая большой объём работы с текстом, таблицами, какой-либо графической информацией, то рекомендовать покупку OLED мы не будем в виду их особенностей работы (в частности, наличия постоянного мерцания). Стоит выбирать исключительно между IPS и *VA.

Если вы часто перемещаетесь между офисом и домом, то следует предпочесть покупку модификаций с плоским экраном – так вам не придётся постоянно привыкать к картинке после изогнутого экрана, а этот процесс, по опыту, длиться не меньше пары часов (в течении которых плоский экран будет казаться вогнутым). Если же вы работаете исключительно дома, то данная особенность потенциального монитора не станет большой проблемой. Выбирайте по другим – не менее важным вам характеристикам и цене. Если нужна более плавная картинка, то доплатите за модель с повышенной частотой развёртки – в игры может и не поиграете, но листать страницы и перетаскивать рабочие окна будет более комфортно. Безусловно, привыкните вы к этому быстро и посчитаете, что всё так раньше и было, однако, последующее возвращение к 60 Гц экрану всё расставит на свои места.

Для игр

Если вы часто играете, то следует серьёзно задуматься над выбором действительно быстрой модели монитора. Профессиональных киберспортсменам мы настоятельно рекомендует обратить внимание на самые быстрые TN+Film решения с частотой 240-360 Гц с рабочим разрешением стандарта Full HD – всё ради высокого и стабильного уровня fps в соревновательных играх и всё ради того, чтобы не жаловаться не шлейфы и низкую чёткость динамичной картинки.

Если к профессионалам вы себя не относите и предпочитаете качество изображения, то следует рассматривать быстрые IPS модификации. Таких моделей в продаже представлено с избытком, причём в абсолютно всех основных классах мониторов.

Если вас беспокоит Glow-эффект, то есть недавно представленные IPS решения с A-TW-поляризатором на базе скоростных WQHD и 4K панелей в формате 32 дюймовых решений, но если они окажутся для вас крайне дороги, то единственный выбор - *VA дисплеи. За исключением топовых решений Samsung Odyssey серий G7, G8 и G9, все подобные мониторы не покорят вас своей скоростью, но зато помогут немного сэкономить на фоне более быстрых и дорогих IPS.

Что же касается OLED, то приобрести подобное решения исключительно для игр – вполне себе допустимый трюк. Так часто делают любители поиграть не только за ПК, но и обладатели современных игровых приставок. В этом случае вы получите максимально чёткую картинку, но для лучшей плавности мы бы рекомендовали обратить своё внимание на новые 240 Гц решений (что актуально только для ПК). Ведь 120 Гц даже на OLED после качественных 240-300 Гц IPS, несмотря на сильно отличающиеся показатели времени отклика GtG – две большие разницы и для большинства потребителей выбор будет не в пользу органических светодиодов.

Для работы с цветом (фото, видео, графика, дизайн)

Вот здесь, как ни странно, всё очень понятно. Забудьте про TN+Film – сразу мимо. *VA – сдвиг вправо, сдвиг влево – картинка плывёт, излишне выраженный «бандинг-эффект» (эффект пастеризации на сложных переходах), Black-crush-эффект (увеличении различимости тёмных участков при изменении угла просмотра). У более-менее доступных OLED (до 250 тысяч рублей в условиях Российской розницы) стандартные проблемы для этой технологии в виде попыток окрасить крайние тёмные участки в чёрный цвет, постоянно активные технологии энергосбережения, меняющие цветопередачу, яркость картинки. Для работы с фото, графикой и дизайном – картинка будет выглядеть красиво, но абсолютно нереалистично на фоне устройств с другим типом матрицы. Для создания же HDR видеоконтента лучше сместить свой взгляд в сторону профессиональных OLED с RGB структурой, 60 Гц развёрткой и за совсем другие деньги.

Поэтому, если вам не нужны лишние проблемы, дополнительные расходы и хочется стабильности и корректности отображения любого типа графической информации – выбирайте исключительно между IPS решениями с подходящими вам характеристиками и ценой.

Для всего и сразу

Если ваш бюджет или рабочее пространство не предоставляют возможность приобрести сразу несколько мониторов на базе разных типов матриц, то самым универсальным вариантом «для всего и сразу», без каких-либо сомнений, выступают решения на базе IPS матриц.

У качественных моделей нет никаких проблем со скоростью и плавность картинки, они смогут обеспечить стабильную и точную цветопередачу (но о дополнительной настройке и калибровке забывать никогда не стоит), не будут создавать дополнительную нагрузку на глаза и сделают работу за компьютером крайне комфортной. Конечно, у них есть свои недостатки (все сразу вспоминают про Glow-эффект), но такой универсальности, в любом случае, не предложит ни один другой тип панелей. Так что выбор очевиден.

Выводы

Выбор матрицы монитора, на самом деле – не самая сложная задача. В самом начале пути вам может показаться, что параметров оценки слишком много, а для разных вариантов использования дисплея подходят лишь определённые типы панелей. Но это совсем не так, а существенно упростить выбор поможет понимание того, что идеального варианта не существует, у всех технологий есть свои недостатки, а у вас есть определённый бюджет и желание приобрести модель с конкретной диагональю, разрешением и соотношением сторон. И желательно побыстрее, не затратив на этот процесс несколько месяцев-лет.

Дальше уже отталкиваетесь от того, какие варианты остались после отсеивания моделей по второстепенным параметрам (интерфейсы подключения, используемые технологии и функции, возможно фильтр по конкретным – любимым и нелюбимым брендам). На этом этапе следует вспомнить обо всех основных недостатках каждого типа матриц, пройти все 5 этапов от отрицания до принятия этих недостатков. После, возможно, вам удастся открыть для себя «тайны» того, что с силой проявлением части недостатков можно побороться, проведя соответствующую настройку монитора и организовав более подходящие рабочие условия. Потом ещё немного времени на формирование привычки, время на адаптацию, после чего на ближайшие 3-5+ лет вы точно забудете о муках выбора, ведь монитор – это не смартфон, не часы и даже не видеокарта или процессор, актуальность которых может резко пойти вниз уже через 1-2 года после выхода в продажу. С мониторами так не бывает – это «долгоиграющий продукт». Удачи в правильном выборе!

Автор: Грыжин Александр ака =DEAD=

КАТАЛОГ МОНИТОРОВ

Получи бесплатно чистящее средство

при покупке данного монитора

Получи бесплатно чистящее средство

при покупке данного монитора

Получи бесплатно чистящее средство

при покупке данного монитора